| ||

|

| ||

|

Рельефообразующие породы юго-восточной части Большеземельской тундры, представленные главным образом рыхлыми породами четвертичного возраста, отличаются значительным разнообразием литологии. Однако на поверхности всех элементов рельефа (на водораздельных грядах и холмах, на склонах, в депрессиях и низинах, на террасах рек и ручьев, за исключением поймы и первой надпойменной террасы) независимо от генезиса, возраста, состава слагающих их пород, обычно залегают сравнительно однообразные по морфологическому облику и составу пылеватые суглинки и супеси. В некоторых местах покровные образования непосредственно залегают на крупнообломочном элювии коренных пермокарбоновых пород. Мощность покровных суглинков и супесей невелика и колеблется от десятков сантиметров до 4-5 м. В среднем она составляет 1,5-1,8 м. В ряде работ Н.Г. Датского (1934), Г.П. Софронова [1944], Г.П. Мазурова [1948; 1959], В.В. Охотина и Г.П. Мазурова (1951), А.И. Попова [1958, 1961] отмечаются основные особенности покровных суглинков и супесей района Большеземельской тундры. Несмотря на значительные различия во взглядах авторов, в вышеуказанных работах были высказаны соображения относительно генезиса покровных суглинков и супесей - эти образования являются вторичным продуктом выветривания подстилающих пород в условиях сурового климата и вечной мерзлоты. Однако конкретного анализа особенностей залегания, состава и строения покровных образований в разных геолого-геоморфологических условиях в работах не приводится ввиду отсутствия достаточного фактического материала. Настоящая

статья - это попытка анализа, исходя из

которого можно было бы с уверенностью

говорить о генезисе покровных

образований. В ней будут рассмотрены их

особенности на породах различной

литологии, возраста и генезиса в связи с

различными типами полигонального

рельефа. Работа написана на основании

материала полевых и лабораторных

исследований, полученных экспедицией

МГУ в процессе изучения покровного

комплекса и четвертичных отложений на

территории Верхне-Сырягинского,

Воргашорского и Воркутского угольных

месторождений Печорского бассейна в

1958-1961 гг. Покровные образования характеризуются своеобразным морфологическим обликом, составом и структурно-текстурными особенностями, в значительной мере сходными на разных формах рельефа и на разных по литологии подстилающих породах. Для примера приведем описание разреза покровных суглинков на одном из холмов в пределах Воргашорского месторождения по скважине ручного бурения № 7. Слой 1. Торфяно-глеевая

почва. Мощность 0,12 м. Слой 2. Суглинок

средний, пылеватый, однородный, палевого

цвета, местами со слабыми разводами

ожелезнения. До глубины 0,30 м бесструктурный,

глубже - мелкокомковатый. Мощность 0,48 м. Слой 3. Суглинок

средний, пылеватый, цвет становится

более пестрым - пятна и полосы

ожелезнения становятся ярче по цвету,

появляются пятна серого цвета с

сизоватым оттенком. Появляются редкие

гравий и дресва, частью легко

растирающиеся до супесчаного порошка.

Структура комковатая, суглинок более

уплотнен. Переход к нижележащему слою

постепенный. Мощность 0,50 м. Слой 4. Суглинок

средний, пылеватый, пестроцветный -

серые и светло-серые пятна и полосы с

сизоватым оттенком чередуются с

участками бурого, желтого и ржавого

цвета. Включение 2-5% гравия и мелкой

гальки, частью разрушенных. Структурные

отдельности становятся остроугольными.

Местами наблюдается листоватость по

цвету. Переход к нижележащему слою

постепенный. Мощность 0,70 м. Слой 5. Суглинок

средний, местами опесчанен, темно-серый

с сизым оттенком и темно-бурыми пятнами

ожелезнения, включение 15-20% крупной

гальки, гравия, дресвы, в небольшой части

разрушенных. Мощность 0,70 м. Слой 6. Суглинок

средний, темно-серый, крупнообломочный

материал составляет по объему 10-15%.

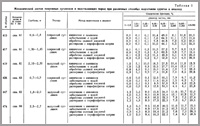

Мощность (вскрытая) 0,70 м. Покровный суглинок в данном разрезе имеет мощность 1,8 м, глубже он постепенно переходит в валунный суглинок. Приведенный разрез покровных образований является характерным для нашего района. Покровные суглинки обычно разделяются на два горизонта, заметно отличающихся по цвету ;и составу. Верхний горизонт палевого реже светло-коричневого цвета, иногда со слабыми стяжениями ожелезнения в виде пятен и неправильных прослоев. По составу очень однородный, пылеватый, изредка встречаются мелкие разрушенные и неразрушенные обломки (гравий, галька, зерна песка). Нижний горизонт-суглинок пестроокрашенный, пятна и полосы серые, светло-серые, бурые, ржавые. Количество обломков увеличивается до 5-7%. Переход между горизонтами и переход к подстилающим породам весьма постепенен по цвету, по количеству и степени разрушенности крупнообломочного материала. Мощность переходного горизонта от покровных образований к подстилающим породам равна 0,20-0,40 м, иногда достигает 1 м. По гранулометрическому составу покровные образования представлены чаще всего суглинками средними, весьма пылеватыми, реже встречаются разности легких, тяжелых суглинков и супесей. Одной из отличительных особенностей состава покровных образований по сравнению с подстилающими породами является исключительно большое содержание пылеватой фракции - содержание частиц размером от 0,05 мм до 0,005 мм может достигать 90%, но обычно - 60-80%, причем преобладает крупная пыль (0,05-0,01 мм). В большинстве случаев частиц крупной пыли 40-60% в покровных образованиях, т.е. больше, чем в лессах южных областей. Поэтому мы относим покровные образования нашего района к лессовидным породам. В связи с преобладанием в составе покровных суглинков фракции крупной пыли возникает вопрос о ее природе: состоит ли эта фракция из обломков первичных минералов, или она - результат коагуляции более мелких фракций. С этой целью Т.Г. Фельдман (МГУ) был произведен гранулометрический анализ мелкозема трех образцов покровного суглинка и трех образцов подстилающего валунного суглинка с различными способами подготовки навески. Результаты этих анализов приведены в табл. 1. Из таблицы следует, что при различных способах подготовки навески выход фракции крупной пыли в покровных суглинках значительно различается: в образце № 415 разница составляет 20,1%, в образце № 417 - 18,2%, в образце № 426 - 12%. Наименьший выход крупной пыли наблюдается при растирании навески с пирофосфатом натрия и при обработке навески 0,2-0,05 н. раствором соляной кислоты. Максимальный выход фракции (0,05-0,01 мм) наблюдается во всех случаях при простом взбалтывании навески с водой. Основная масса гранулометрических анализов производилась методом Робинзона (навеска грунта обрабатывалась кипячением в растворе аммиака). В этом случае расхождения в выходе крупнопылеватой фракции сравнительно невелики, не превышают 8%. При максимальном диспергировании содержание фракции крупной пыли в покровных суглинках всегда оставалось очень высоким (44,1%, 49,3%, 53%). Содержание фракций крупного, среднего и мелкого песка во всех случаях было почти неизменным. Колебания в количестве фракций тонкого песка, средней и мелкой пыли не выходят за пределы точности опыта. Колебания выхода фракции крупной пыли при разных способах обработки навески компенсируются различным содержанием глинистой фракции. Колебания в выходе глинистых частиц при различной подготовке образцов составляют: № 415-21,6%, № 417-16,8%, № 426-16,1%. Следовательно, при максимальной диспергации в составе покровных суглинков преобладают фракции крупной пыли и глины. Однако количество крупной пыли в 1,5-2 раза превышает количество глинистой фракции. В образцах из подстилающих пород колебания фракций крупной пыли и глины меньше, чем в покровных суглинках, но также весьма значительны. Фракция крупной пыли здесь приблизительно на 10% является агрегатами из глинистых частиц. Таким образом, по данным механического анализа покровных суглинков с разной подготовкой навески фракция крупной пыли примерно на 70-80% состоит из обломков первичных минералов; остальная часть сформировалась в результате коагуляции глинистой фракции. В подтверждение этого вывода приведем петрографическое описание наиболее характерного шлифа из покровных суглинков. Шлиф из покровного суглинка с глубины 0,4 м из шурфа № 4, расположенного на низком водоразделе на правом берегу р. Воркуты в среднем ее течении. Порода состоит из обломочного материала (около 65%) и глинистого вещества. Обломочный материал представлен зернами кварца, полевых шпатов, глауконита, роговой обманки, биотита, хлорита, циркона, граната, рудного минерала и обломками пород. Размер зерен колеблется в пределах от 0,02 мм до 0,08 мм. Кварц и полевые шпаты составляют основную массу обломочного материала, остальные минералы присутствуют в незначительных количествах. Обломочный материал цементируется глинистым веществом, состоящим из мельчайших чешуек глинистых минералов. Из описаний шлифа следует, что фракция крупной пыли в основном представлена обломками первичных минералов. Одной из характерных литологических особенностей покровных образований является их способность распадаться на структурные отдельности. Верхняя часть покровных суглинков бесструктурна и находится в плывунном состоянии. С глубины 0,3-0,4 м покровный суглинок распадается на комковато-зернистые отдельности размером 4-6 мм; с глубиной увеличиваясь до 1,5-2 см, они становятся все более угловатыми. В нижнем горизонте наблюдается комковато-ореховатая структура. Эти особенности структуры покровных суглинков характерны для конца лета и осени, когда протаивание достигает максимума. Наряду с этими особенностями покровных суглинков в описаниях скважин ручного бурения и шурфов очень часто отмечается их листоватая и плитчатая структура, т.е. порода делится на тонкие горизонтальные листочки толщиной 1-3 мм и плиточки толщиной 1,5-2 см. Нередко такая делимость подчеркивается цветом - чередование тонких прослоев серого, сизого, желтого, бурого, палевого цвета. Структурно-текстурные особенности в покровных образованиях формируются в результате ежегодно возникающей ледяной текстуры в деятельном слое. Ледяные прослои уплотняют минеральные отдельности, которые после вытаивания льда сохраняются, а между ними остаются небольшие горизонтальные пустоты. По этой системе пустот проникают кислород воздуха и корни растений, что способствует окислению пород по микротрещинам, тогда как в минеральных отдельностях сохраняется восстановительная среда. В результате возникает полосчатость покровных образований в цвете. На правом берегу среднего течения р. Юнь-Яги в шурфе № 112 на 20 августа протаивание достигло 98 см. С этой глубины наблюдается характерная тонкослоистая ледяная текстура - ледяные прожилки толщиной от 0,5 до 3 мм чередуются с минеральными в 2-3 мм. На слой в 5 м приходится от 15 до 25 ледяных прожилок. Выше, в талом покровном суглинке на глубине 0,7-0,9 м, отмечается четкая листоватость - порода делится на горизонтальные отдельности толщиной от 2 до 4 мм. С поверхности до глубины 0,7 м суглинок характеризуется рассыпчатостью и распадается на агрегаты округлой формы размером 5-8 мм. Покровные суглинки и супеси подстилаются породами разного генезиса, возраста и литологии. В большинстве разрезов отмечен постепенный переход покровных образований к подстилающим породам. Резкий контакт наблюдался в редких случаях, главным образом на крутых склонах долин, ручьев и оврагов. В результате анализа большого количества буровых скважин, шурфов и обнажений было установлено, что, несмотря на сходство, существуют и значительные различия в составе, морфологическом облике и мощности покровных суглинков и супесей на разном субстрате. В генетическом отношении подстилающие породы делятся на четыре группы: маломощный крупнообломочный элювий пермо-карбоновых отложений, мощная ледниково-ледово-морская четвертичная, толща, аллювиальные отложения, однородные озерные осадки. Наиболее распространены в качестве подстилающих пород рыхлые отложения среднего и верхнего отделов четвертичного периода, представленные валунными суглинками, песками, гравийно-галечниковыми отложениями, супесями, глинами. В распределении литологических типов подстилающих пород по территории наблюдаются следующие закономерности. Наиболее возвышенные водоразделы и их склоны сложены литологически весьма разнообразными породами: валунными суглинками и глинами со значительными колебаниями количества грубообломочного материала, песчано-гравийными, песчано-галечниковыми отложениями с небольшим количеством мелкозема, супесями. Одни исследователи относят этот комплекс пород к отложениям последнего оледенения [Софронов, 1944], другие - к гляциально-морским осадкам регрессивной стадии [Попов, 1961]. Низкие водоразделы, водоразделы в придолинных частях рек сложены довольно однообразными темно-серыми с синеватым оттенком структурными суглинками и глинами с включением относительно небольшого количества крупнообломочного материала. По мнению некоторых исследователей, это - морена максимального оледенения. А.П. Попов [1961] считает такие отложения гляциально-морскими, образовавшимися в стадию максимального распространения полярного моря. Некоторые водоразделы по левому высокому берегу Воркуты и Юнь-Яги сложены коренными пермо-карбоновыми отложениями. Аллювиальные отложения, литологически довольно разнообразные, приурочены к долинам рек и ручьев. Однородные озерные осадки широко распространены главным образом в депрессиях и низинах водоразделов. Мощность и морфологические особенности, гранулометрический состав покровных образований тесно связаны с литологическими особенностями подстилающих пород. В табл. 2 представлены гранулометрический состав и средние мощности покровных образований на выделенных выше типах подстилающих пород. Наиболее типичны покровные образования на серых валунных суглинках среднечетвертичного возраста. Покровные образования здесь представлены суглинками средними, иногда тяжелыми, пылеватыми, весьма однородными. Их средняя мощность равна 1,8-2 м. Описание разреза, приведенное в начале статьи, характеризует как раз этот тип покровных образований. Гранулометрический состав покровных образований, развитых на литологически пестрых отложениях верхнечетвертичного возраста, отражает особенности состава материнских пород. Так, например, на валунных суглинках, которые по составу нередко весьма сходны с серыми валунными суглинками, гранулометрический состав покровных образований весьма однороден (скв. № 12, табл. 2). На грубых песчано-гравийных отложениях характер покровных образований резко меняется (шурфы № 38, 42, обн. № 4, в табл. 2). Здесь они обычно представлены супесями, или суглинками со значительным количеством обломков крупнее 1 мм (до 25-28%). Приведем описание одного из характерных разрезов покровных образований на грубых по составу материнских породах. Левый берег р. Воркуты, вершина высокого водораздела, шурф № 11а: Слой 1. Дернина. Мощность 0,03 м. Слой

2. Суглинок, шалевый, средний, с

включением 5% иногда разрушенной гальки,

слабоуплотненный, комковато-зернистая

структура. Переход к нижележащему

горизонту постепенный. Мощность 0,60 м. Слой 3. Гравийно-галечниково-валунный материал с большой до 30-40% примесью мелкозема. Обломочный материал слабоокатан. Мощность 0,40 м. Глубже идет песок среднезернистый с включением 40-50% гравия и гальки, иногда выветрелых. Мощность покровных суглинков и супесей на отложениях такого грубого по составу типа резко уменьшается (до 0,4-1 м) по сравнению с покровными суглинками, развитыми на различных суглинистых материнских породах. Среди верхнечетвертичных отложений в качестве материнской породы наиболее распространены валунные суглинки небольшой мощности (1-3 м) часто со значительным включением гравия, гальки, валунов (20-30%, иногда до 50-60%). Покровные суглинки, развитые на этих «верхних» валунных суглинках, по мощности и составу являются переходными между покровными образованиями, развитыми на среднечетвертичных серых валунных суглинках, и покровными образованиями, развитыми на грубых песчано-гравийно-галечниковых отложениях. Мощность покровных образований этого типа в среднем равна 1,40 м при колебаниях от 1 до 1,6 м. По механическому составу верхние 0,5 м достаточно однородны, ниже содержится значительное количество обломков (крупнее 1 мм до 10%). Покровные суглинки, залегающие непосредственно на коренных пермо-карбоновых породах (мощность в среднем 1,4 м), встречаются довольно редко. По гранулометрическому составу они весьма схожи с покровными образованиями на валунных суглинках. Но особенность их состава - в значительном содержании крупных обломков коренных пород размером до 10-15 см в поперечнике, встречающихся нередко в верхних горизонтах. Покровные суглинки на озерных отложениях отличаются большой однородностью гранулометрического состава по глубине, в котором главная роль принадлежит фракции крупной пыли и фракции глины. Наибольшая мощность покровных суглинков на озерных отложениях 2-2,5 м. В долинах рек и ручьев покровные суглинки и супеси встречаются только на высоких террасах. Пойме и первой надпойменной террасе эти образования не свойственны. Средняя мощность их 0,6-1 м при очень значительных колебаниях - от 0,5 до 1,5 м в зависимости от состава субстрата. Гранулометрический состав покровных суглинков весьма разнообразен: встречаются однородные покровные суглинки, не содержащие фракций крупнее 1 мм, и супеси со значительным количеством гравия и дресвы (до 10%). Однако всем им свойственно высокое содержание крупной пыли (40-55%) и другие характерные особенности покровных образований - цвет, постепенный переход в подстилающие породы и др. Сопоставление валового химического состава покровных образований и подстилающих пород указывает на их большое сходство (табл. 3). Наблюдаются, правда, некоторые различия в количестве полуторных окислов и окислов щелочноземельных металлов, но эти колебания слишком незначительны и не выходят за пределы ошибки опыта, чтобы с уверенностью можно было обосновывать ими те или иные выводы. Небольшие колебания в содержании кремнекислоты в покровных суглинках и материнских породах объясняются различиями в механическом составе. В большинстве определений химического состава оказалось, что окиси кальция и магния в покровных суглинках содержатся в несколько меньшем количестве, чем в подстилающих отложениях. Более значительные различия обнаруживаются в содержании воднорастворимых соединений. Так, содержание бикарбонатов в покровных образованиях колеблется от 3 до 20 мг/100 г, а в материнских породах доходит до 36 мг/100 г; содержание хлоридов в покровных образованиях равно в среднем 2-3 мг/100 г, а в подстилающих породах от 4 до 20 мг/100 г. Различия в содержании других анионов и катионов в покровных образованиях и подстилающих породах также весьма значительны. На основании данных химического анализа можно говорить о некоторой выщелоченности покровных образований. Характерно, что величина выщелоченности зависит от элементов рельефа: максимальная - на высоких холмах и грядах, минимальная - в низинах и депрессиях. Кратко остановимся на характеристике минералогического состава покровных образований и подстилающих пород. Состав минералов фракции 0,25-0,01 мм представлен в табл. 4. Сравнение минералогического состава покровных образований и подстилающих пород показывает, во-первых, их общность в отношении минералогической ассоциации и, во-вторых, пропорциональное изменение количества тех или иных минералов в покровных образованиях и в подстилающих породах. Минералогический анализ глинистых фракций, проводившийся методом окрашивания, в общем показал сходство качественного состава тех и других образований. Глинистая фракция в покровных суглинках и супесях и в подстилающих отложениях представлена минералами типа гидрослюд и монтмориллонита. Судить о количественных соотношениях этих минералов по вертикали на основании наших данных не представляется возможным. О большой роли свободных гидроокислов железа в коллоидно-дисперсной составляющей покровных образований свидетельствует тот факт, что многие первичные минералы покрыты тонкой железистой корочкой, которую можно принять за первичные зерна лимонита. Кроме того, можно предполагать существенную роль свободных гидроокислов железа в образовании агрегатной части пылеватой фракции, и более крупных фракций в качестве компонента, склеивающего эти агрегаты. Однако данное предположение требует проверки. Таковы основные особенности морфологии, гранулометрического, химического и минералогического состава покровных образований на разном субстрате. Тот факт, что на большом пространстве, на разных формах рельефа и, что особенно важно, на разнообразных рельефообразующих породах с постепенным переходом покровные образования во многом сходны и в то же время имеют признаки подстилающих пород, свидетельствует об их элювиальном происхождении. Сравнительный анализ особенностей гранулометрического состава покровных образований и подстилающих пород показал, что основным процессом при выветривании материнских пород был процесс накопления пылеватой фракции, особенно фракции крупной пыли - основной и наиболее характерной составляющей покровных образований. Как следует из табл. 1, прирост этой фракции происходит за счет измельчения фракций крупнее 0,1 мм. Поскольку пылеватая фракция представлена преимущественно обломками первичных минералов, следует вывод о преимущественной роли физического выветривания при формировании покровных образований. Роль физико-химических и химических процессов в образовании покровных суглинков в достаточной степени не выяснена, но можно думать, что они имели значение, так как фракция крупной пыли на 20-30% состоит из агрегатов глинистых частиц. Этот вывод в общих чертах сходен с мнением других исследователей, которые связывали генезис покровных образований с физическим выветриванием в деятельном слое при неглубоком залегании вечной мерзлоты. Однако в толковании механизма процессов, происходящих при этом, имеются существенные расхождения. Г.П.

Мазуров [1959]

считает, что процесс выветривания

происходит сверху, с глубиной

постепенно затухая. А.И. Попов [1953]

связывает возникновение покровных

суглинков с морозобойным

трещинообразованием, с последующей

нивацией и постепенным расширением

трещин за счет выветривания полигонов с

боков, т.е. выветривание происходит

параллельно земной поверхности. Экспедицией МГУ были проведены специальные исследования особенностей покровных образований в зависимости от полигональных форм рельефа. Наиболее распространенный тип полигональных форм рельефа в районе Воркуты - блочный рельеф, впервые описанный Поповым [1958]. Блочный рельеф представлен системой бугров - блоков и понижений между буграми - межблочьями, имеющих в плане закономерное сочетание. Он возник в результате разработки различными экзогенными процессами тетрагональной сети морозобойных трещин (рис. 1). Характер блочного рельефа, размер и высота блоков, их форма в плане и разрезе, глубина и ширина межблочных понижений весьма разнообразны. На плоских вершинах холмов и гряд блоки (полигоны) значительных размеров (порядка 150-200 м) в поперечнике разделяются неширокими (10-30 м). межблочьями глубиной 0,5-1,5 м с пологими бортами. В низинах и депрессиях, разделяющих водораздельные холмы и гряды, блочный рельеф обычно очень четко выражен. Бугры с плоскими и полого-выпуклыми вершинами, с довольно крутыми склонами, высотой в 1,5-4 м и размером в поперечнике от 40 до 150 м разделяются широкими, чаще всего заболоченными или поросшими густым ивняком межблочьями. Ширина межблочий 60-80 м. В местах сочленения нескольких межблочий образуются несколько углубленные котловины, нередко занятые озерами. Крупные блоки и межблочья хорошо выделяются на местности по характеру растительности и прекрасно дешифрируются на аэрофотоснимках. Более детальное изучение поверхности крупных блоков приводит к выводу, что они, в свою очередь, правильной сетью очень нешироких едва заметных на глаз понижений разделяются на полигоны, имеющие размеры в поперечнике порядка 10-15 м. В большинстве случаев, особенно на более сухих поверхностях, микрополигональное строение крупных блоков морфологически не выражено. Для изучения особенностей залегания покровных суглинков на блоках и в межблочьях было проведено бурение скважин через 1,5-2 м. Результаты такого бурения, представленные на рис. 2, показали, что на блоках мощность покровных образований сильно колеблется на очень коротких расстояниях: через 2-3 м мощность покровных образований может отличаться на 1,5-2 м. Это связано с тем, что покровные суглинки в соответствии с полигональным строением поверхности крупных блоков выполняют грунтовые клинья мощностью до 3 м, которые соответствуют небольшим понижениям. В обнажениях коренных берегов рек Воркуты и Юнь-Яги были описаны разрезы, в которых отмечалось, что покровные суглинки, обычно залегающие ровным плащом, иногда образуют клиновидные внедрения в подстилающую породу, где их мощность увеличивается на 1-1,5 м. Таким образом, как следует из рис. 2, на крупных блоках холмов наблюдается следующая картина: небольшие полигоны, имеющие на поверхности сравнительно маломощный покровный суглинок, разделяются мощными (до 3-3,5 м) грунтовыми клиньями, сложенными однородным безвалунным материалом покровных суглинков. В плане грунтовые клинья расположены полигонально, соответствуя полигональной сети слабовыраженных понижений на поверхности. Полигональное расположение в плане и клиновидная форма в разрезе свидетельствуют о том, что грунтовые клинья обязаны своим возникновением процессу морозобойного растрескивания поверхности. Согласно взглядам Попова [1961], ежегодное растрескивание и нивация приводят к расширению трещин и заполнению их вторичным нивальным мелкоземом. Причем такое расширение возможно только в деятельном слое, а нижняя часть грунтовой жилы как бы консервируется в вечной мерзлоте и сохраняет свою форму. Анализ

гранулометрического состава покровных

суглинков из грунтовых жил,

соответствующих на поверхности узким

межблочьям, и с центральной части

полигонов показал, что в клиньях

покровный суглинок всегда более

однороден, чем в центре полигона.

Приведем описание покровных суглинков,

залегающих на полигоне и в грунтовой

жиле. На полигоне (скв. № 193): Слой 1. Суглинок

средний, пылеватый, палевый,

бесструктурный, плывун. Мощность 0,20 м. Слой 2. Суглинок

средний, палевый, ореховато-зернистая

структура, редкие некрупные включения

каменистых обломков. Мощность 0,50 м. Слой 3. Суглинок

тяжелый, пестроокрашенный, ожелезнение

по листоватым отдельностям, включение 3%

гравия и гальки. Мощность 0,44 м. Слой 4. Суглинок

тяжелый, сизовато-серый, сильно

ожелезненный, обломочного материала

содержится до 15%. Мощность 0,25 м. Слой 5. Суглинок

тяжелый, серый с большим количеством

обломочного материала - хряща, гальки,

валунов. В забое крупный валун. Мощность покровного суглинка 1,15 м. С поверхности он однороден, глубже появляются включения крупных обломков. Покровный суглинок постепенно переходит в валунный суглинок (переходный горизонт мощностью 0,25 м). Рядом, в шести метрах, в узком межблочье (скв. № 196): Слой 1. Суглинок

средний палевый, пылеватый, пористый,

ореховато-зернистая структура, очень

однородный. Мощность 1 м. Слой 2. Суглинок

средний серовато-палевый с ожелезнением

по листоватости, однородный. Мощность 1,07

м. Слой 3. Суглинок

средний, серый сильно ожелезнен,

встречаются железистые, легко

растирающиеся частицы размером 1-3 мм, пылеватый

однородный. Мощность 0,60 м. Слой 4. Суглинок тот

же, с редкими обломками, частью

разрушенными. Мощность 0,30 м. Слой 5. Суглинок

средний, опесчанен, с большим

количеством хряща, гальки, валунов.

Вскрытия мощности 0,70 м. Мощность покровного суглинка здесь равна 2,97 м, по составу он более однороден. На полигонах верхний горизонт покровных суглинков отличается большой однородностью состава, глубже, с 50-60 см, появляются включения обломков размером от 1 мм и более. В грунтовых клиньях покровный суглинок по всей глубине отличается однородным механическим составом (табл. 5). Сочетание покровных образований с грунтовыми жилами клиновидной формы, образующими в плане полигональную решетку, свидетельствует о генетической связи между процессом морозобойного трещинообразования и формированием покровных суглинков и супесей. Более однородный механический состав покровных образований в узких межблочьях по сравнению с покровными образованиями на полигонах и отсутствие заметных различий по вертикали подтверждает положения Попова [1961] о том, что процесс переработки субстрата в наибольшей степени проявляется в морозобойных трещинах. Расширение трещин за счет выветривания полигонов с боков происходит тогда, когда выветривание (в данном случае нивация) сочетается с термокарстом, солифлюкцией или с каким-либо другим процессом, удаляющим продукты выветривания. Такое сочетание нивации, термокарста и солифлюкции наблюдается в низинах с четким блочным рельефом, где эти процессы развиваются на льдистом субстрате, обеспечивающем возможность просадки. В низинах и депрессиях межблочные понижения отличаются значительной шириной и разработанностью (см. рис. 1). Они сложены, как правило, довольно мощным слоем покровного суглинка (2-3 м) или озерными суглинками, по составу идентичными покровным суглинкам (табл. 6). Нередко в покровных суглинках межблочий встречаются прослои гумуса и торфа. Эти особенности геологического строения и морфологии межблочий свидетельствуют об их термокарстовом происхождении. Блоки по периферии низин, сложенные валунным суглинком и с поверхности прикрытые маломощным (0,5-1 м) покровным суглинком, являются своего рода останцами выветривания. Основной фактор выветривания блоков - несомненно нивация. Результаты снегомерных съемок в районе г. Воркуты показали, что в межблочных понижениях скапливаются очень большие массы снега мощностью до 2-4 м, тогда как на блоках отмечалась очень небольшая мощность снега - менее 1 м. В конце зимы тундра представляет собой ровное пространство, на котором полигональные формы рельефа не проявляются, поскольку все межблочья занесены снегом. Весной на блоках снег быстро стаивает, а в межблочьях остается лежать нередко до конца мая-середины июня. В результате деятельности снежников размеры блоков постепенно уменьшаются. Ежегодное возобновление процесса разрушения блоков в низинах и расширения за их счет межблочий связано с тем, что образовавшийся мелкозем сползает со склона блока в межблочье. На склонах блоков постоянно встречаются следы сплывов. Расширение межблочий за счет нивации влечет за собой увеличение массы снега, накапливающегося в них, что, в свою очередь, уменьшая потери тепла в зимнее время, способствует протаиванию вечной мерзлоты под межблочьями и увеличению их глубины вследствие просадки. А это непременное условие продолжения нивации и уменьшения размеров блоков, так как образующаяся новая порция нивального мелкозема опять может быть удалена со склона блока. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не нарушится установившееся равновесие между поступающим в результате нивации мелкоземом и просадкой межблочья по мере протаивания под ним мерзлоты, т.е. в конечном счете льдистостью вечной мерзлоты, которая определяет возможность и степень просадки. Снег, залеживающийся в межблочье, являясь фактором разрушения блоков, в то же время существенно влияет на температуру, льдистость вечной мерзлоты и конфигурацию ее верхней границы [Тумель, 1964]. Под большинством межблочий наблюдаются псевдоталики мощностью 10-15 м. Очень часто в результате термокарста или в результате скапливания воды от тающего снега и осадков в межблочьях образуются озера (рис. 3). Нивальный мелкозем, сползая со склона блока, попадает в озеро, где формирует очень однородные пылеватые озерные суглинки. Некоторые наиболее углубленные межблочья сложены однородным озерным суглинком, по составу идентичным покровным суглинкам. На рис. 4 представлен геологический разрез такого межблочья и прилегающего блока. Однако в большинстве случаев межблочья в низинах сложены покровным суглинком, в котором нередко встречаются прослои торфа и растительные остатки, что свидетельствует о неравномерности процесса заполнения межблочий сползающими с окружающих блоков продуктами выветривания. В некоторые периоды процесс мог приостанавливаться. Тогда в межблочьях начинали формироваться почвы или накапливался небольшой слой торфа, которые в последующем погребались новыми порциями сползающих с блоков покровных суглинков. В настоящее время в низинах можно встретить блоки и межблочья, находящиеся на разной стадии развития: от крупных блоков правильной четырёхугольной формы, разделенных сравнительно неширокими межблочьями, до небольших округлых блоков-останцов размером 20x30 м. Последние имеют пологие склоны, окруженные широкими межблочьями с мощным слоем переотложенных продуктов выветривания. На холмах и грядах, где льдистость вечномерзлых пород обычно невелика и вследствие этого процессы термокарста проявляются очень слабо, блочный рельеф отличается нечеткостью, правильностью очертаний блоков, небольшой шириной межблочий, слабой их разработанностью, незначительными превышениями блоков над межблочьями. Межблочные понижения часто вообще не выражены в рельефе. В результате этого здесь почти не образуются мощные, существующие продолжительное время, снежники. К тому же на холмах снег накапливается в меньшей степени. Он сдувается сильными ветрами в низины и долины. Мощность снежного покрова на вершинах холмов, по данным Ф.Г. Бакулина [1958], очень невелика - менее 1 м. Вследствие этих особенностей процессы нивации приурочены главным образом к морозобойным трещинам и продукты выветривания остаются на месте их образования. Значительного расширения морозобойных трещин за счет выветривания блоков с боков не происходит, о чем свидетельствуют их геометрическая правильность и неразработанность межблочий, которым соответствуют клиновидные жилы покровных суглинков. В связи с этим, поскольку покровные образования на холмах распространены повсеместно, следует вывод, что на блоках выветривание происходило сверху, нормально поверхности, независимо от процесса нивации в трещинах, а не с боков блоков, как в низинах и депрессиях. Об этом свидетельствует тот факт, что на полигонах покровные образования имеют значительно меньшую мощность (0,5-1,5 м) по сравнению с межблочьями, и их пылеватость уменьшается с глубиной при соответственном увеличении крупноблочного материала, чего не наблюдается в межблочьях. Однако процессы выветривания в зоне трещин и на полигоне привели к одному результату: к сходству состава и строения покровных образований на разных элементах полигонального рельефа. Разница состоит в том, что на полигонах процесс выветривания проникал на меньшую глубину и был несколько менее интенсивен. Механизм выветривания на полигонах не совсем ясен. По нашему мнению, большое значение при этом имела дифференциация грунта по крупности составляющих его фракций в процессе промерзания - протаивания, когда крупные обломки вымораживались на поверхность, образуя структурные почвы. Затем эти обломки постепенно разрушались процессами нивации по мере таяния снежного покрова. В настоящее время в некоторых местах поверхности полигонов, где мощность покровных образований невелика (бровки крутых придолинных склонов, вершины холмов, сложенных грубым гравийно-галечным материалом), можно встретить как отдельные обломки, так и структурные почвы. Это может служить доказательством того, что со временем по мере разрушения обломков структурные почвы уничтожаются и формируется довольно однородный слой вторичного материала - покровные образования. Кроме того, как полагает Г.П. Мазуров [1959], известное значение имеют и другие процессы в деятельном слое - разного рода напряжения, истирание обломков, льдовыделение и др. Возраст покровных образований определяется довольно широким интервалом времени - от конца Валдайской эпохи до настоящего времени. Верхний предел времени формирования покровных образований был определен на основании их стратиграфического соотношения с основной массой торфяников и подстилающих их озерных отложений, время формирования которых относится к послеледниковью и эпохе термического максимума голоцена [Попов, 1961; Смирнова, 1959]. Основная масса озерных суглинков низин по механическому составу идентична покровным образованиям. Это свидетельствует о том, что они сформировались в результате переотложения покровных образований водораздельных холмов и гряд. Наиболее древними, таким образом, являются покровные образования возвышенных водоразделов, где они наиболее широко распространены. Покровные образования низких гипсометрических уровней (низин и террас рек) являются более молодыми. Формирование покровных образований происходит и в настоящее время на первой надпойменной террасе, где в некоторых межблочьях были встречены покровные суглинки и супеси. Кроме того, в связи с преобразованием блочного рельефа покровные суглинки низин в их периферических частях, где блоки сложены валунным суглинком, также продолжают свое формирование. Материал, изложенный в статье, касается особенностей покровных образований на крупных элементах рельефа, с которых не происходило и не происходит заметного сноса. На склонах холмов, гряд, речных долин процессы преобразования полигональных форм рельефа и формирования покровных образований сочетаются с делювиальными и солифлюкционными процессами, которые на пологих склонах приводят к образованию мелких натечных форм, и на крутых склонах в результате более интенсивного сноса покровные образования могут вовсе отсутствовать либо имеют небольшую мощность. На

основании проведенного анализа

особенностей состава, строения, условий

залегания покровных лессовидных

образований в разных геолого-геоморфологических

условиях следует вывод, что покровные

суглинки и супеси являются продуктом

специфического выветривания

разнообразных подстилающих пород в

условиях сурового климата. Процесс

формирования покровных образований

тесно связан с развитием полигонального

рельефа. ЛИТЕРАТУРАБакулин Ф.Г. Льдистость и осадки при оттаивании многолетнемерзлых четвертичных отложений Воркутского района. Изд-во АН СССР, М., 1958. Калецкая М.С., Миклухо-Маклай А.Д. Некоторые черты четвертичной истории восточной части Печорского бассейна и западного склона Полярного Урала. «Мат-лы по геоморфол. и палеогеогр. СССР». Тр. Ин-та геогр. АН СССР, т. XXVI, вып. 20, 1958. Конищев В.Н. Некоторые особенности покровных суглинков юго-восточной части Большеземельской тундры в связи с их генезисом. В сб.: «Вопросы географич. мерзлотоведения и перигляциальной морфологии». Изд-во МГУ, 1961. Мазуров Г.П. О генезисе покровных отложений. «Науч. бюл. Ленингр. ун-та», 1948, № 20. Мазуров

Г.П. К

вопросу о формировании покровных

отложений. Материалы по общему

мерзлотоведению. В сб:: «VII

Междуведомственное совещание по

мерзлотоведению». Изд-во АН СССР, М., 1959. Охотин В.В., Мазуров Г.П. Покровные отложения на моренах Европейской части Советского Союза. «Вестн. Ленингр. ун-та», 1951, № 4. Писарев Г.Ф., Датский Н.Г. Вечная мерзлота и условия строительства в Усинской лесотундре Северного края. «Тр. СОПС и КИВМ», сер. северная, вып. 2. Изд-во АН СССР, Л., 1934. Попов А.И. О происхождении покровных суглинков Русской равнины. «Изв. АН СССР», сер. геогр., 1953, № 5. Попов А.И. Грунтовые жилы на севере Западной Сибири. «Вопр. физич. географии полярных стран», вып. 2. Изд-во МГУ, 1959. Попов А.И. Покровные суглинки и полигональный рельеф Большеземельской тундры. В сб.: «Вопр. географич. мерзлотоведения и перигляциальной морфологии». Изд-во МГУ, 1961. Смирнова Т.И. Черты палеогеографии голоцена в юго-восточной части Большеземельской тундры. «Вопр. физич. географии полярных стран», вып. 2. Изд-во МГУ, 1959. Софронов

Г.П.

Четвертичные отложения Воркутского

района. «Тр. Ин-та мерзлотовед. им. В.А.

Обручева», т. 6. Изд-во АН СССР, М.-Л., 1944.

|

|

Ссылка на статью:

Конищев В.Н. Покровные лессовидные образования юго-восточной части Большеземельской тундры. Проблемы палеогеографии и морфогенеза в полярных странах и высокогорье. Изд-во МГУ, 1964, с. 27-48.

|