|

|

Кинд Н.В.

ГЕОХРОНОЛОГИЯ ПОЗДНЕГО АНТРОПОГЕНА ПО ИЗОТОПНЫМ ДАННЫМ

Москва.

Издательство "Наука". 1974. |

Г л а в а II

СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ И ПАЛЕОКЛИМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАТИРОВАННЫХ РАЗРЕЗОВ

НИЗОВЬЯ ЕНИСЕЯ (РАЙОН УСТЬ-ЕНИСЕЙСКОГО ПОРТА)

Основные черты геологического строения

Район Усть-Енисейского Порта расположен на стыке двух крупных

морфоструктурных областей: Таймырской депрессии (или Северо-Сибирской

низменности) на востоке и Западно-Сибирской низменности на западе. Как указывает

В.Н. Сакс, в геологическом и орографическом отношении обе области не

различаются. В этой связи долина Енисея представляет собой условную границу

между этими двумя областями. Постепенное погружение их привело к накоплению

мощной толщи мезозойских и кайнозойских отложений и определило особенности

рельефа территории - его равнинность, заболоченность и обилие озер. Отдельные

возвышенные участки на водоразделах, имеющие часто меридиональное простирание,

не превышают в среднем 100 м и лишь в отдельных местах достигают высот порядка

150 м над уровнем моря. Характерно присутствие крупных бугров мерзлотного

происхождения типа булгунняхов. Положительные формы рельефа окружены обширными

низинами с абсолютными отметками до 70 м. Характерны также меридионально и

субмеридионально ориентированные депрессии, днища которых превышают уровень

Енисея на 50-60 м.

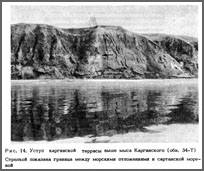

Существенный элемент рельефа представляют террасы Енисея и его

притоков, в особенности первая надпойменная, так называемая каргинская терраса

высотой 20-30 м и высокая пойма, поднимающаяся до 8 м над уровнем Енисея. Низкая

пойма развита слабо. Еще более локально на левом берегу Енисея встречается

терраса высотой 9-10 м, которая иногда заливается водой и не имеет

самостоятельного значения (Сакс, Антонов, 1945, стр. 69). Каргинская терраса и

высокая пойма местами достигают ширины 10 км. Поверхности их идеально ровные;

для высокой поймы типичны старицы, озера, древние протоки. От водораздельного

плато они отделены четким, часто крутым уступом. Подобные уступы высотой до 50 м

и более, прорезанные сетью оврагов, характерны и для берегов Енисея там, где он

непосредственно подмывает коренной берег.

Строение толщи четвертичных отложений района Усть-Енисейского Порта

впервые описали В.Н. Сакс и К.В. Антонов на основании проведенной здесь в 1939

г. площадной геологической съемки масштаба 1:100 000, опиравшейся на

многочисленные данные бурения и более поздних маршрутных исследований на смежных

территориях. В обобщающей эти исследования работе, посвященной геоморфологии и

четвертичной геологии района (Сакс, Антонов, 1945), представлена и обоснована

первая схема стратиграфии четвертичных отложений севера Сибири, которая получила

окончательное оформление в монографиях В.Н. Сакса 1948 и 1953 гг. Указанные

работы служат до настоящего времени основой для понимания геологической истории

северных территорий Сибири в антропогене, и на них неизменно ссылаются и

опираются все последующие исследователи Енисейского Севера. В работе 1945 г. в

районе Усть-Енисейского Порта впервые описаны стратотипы главнейших

подразделений, которые легли в основу единой стратиграфической схемы

четвертичных отложений Западной и Восточной Сибири. В дальнейшем придется

неоднократно возвращаться к взглядам В.Н. Сакса на строение и возраст отдельных

толщ и на корреляцию их с четвертичными отложениями других участков

Приенисейской Сибири. Поэтому целесообразно подробнее остановиться на

геологическом строении этого ключевого района, в особенности на строении

интересующей нас верхней части четвертичного разреза в том виде, как он был

представлен и описан В.Н. Саксом (Сакс, Антонов, 1945; Сакс, 1963), указав

одновременно на те изменения и дополнения, которые позднее были внесены в

первоначальную схему, как самим автором, так и его учениками.

Четвертичные отложения сплошным плащом покрывают всю территорию

района, залегая на неровной, местами глубоко расчлененной поверхности, сложенной

меловыми породами. Общая мощность их оценивается более чем в 100 м, достигая 200

м и более в пределах узких погребенных каньонов северо-западного простирания,

выявленных буровыми скважинами в районе Усть-Енисейского Порта. Соответственно

подошва четвертичной толщи располагается на 40-75 и до 150 м (в пределах

указанных каньонов) ниже уровня Енисея.

На днищах погребенных каньонов залегают самые нижние горизонты

четвертичных отложений - валунно-галечные образования мощностью до 12 м, с

галькой и валунами преимущественно траппового состава. В.Н. Сакс рассматривает

их как продукт перемыва морены наиболее древнего досамаровского оледенения.

Выше по разрезу в пределах каньонов залегают аллювиальные пески с

древесиной лиственницы, мощностью до 80 м, относимые В.Н. Саксом к межледниковью,

предшествовавшему максимальному самаровскому оледенению. Последнему в районе

отвечают преимущественно валунно-галечные отложения -продукты перемыва морены

мощностью до 20 м и (значительно реже) валунные суглинки. Отложения самаровского

оледенения покрывают все междуречные пространства и вне глубоких каньонов

ложатся непосредственно на меловые породы, составляя, таким образом, основание

разреза четвертичной толщи.

Самаровские отложения в районе Усть-Енисейского Порта повсеместно

перекрываются межледниковыми осадками мессовского горизонта - невыдержанной по

мощности и фациально изменчивой толщей серых косослоистых аллювиальных песков с

прослоями галечников и растительного детрита. Мощность их достигает 70 м, кровля

лежит на 5-10 м, местами на 50 м ниже современного уровня Енисея. На них лежат с

размывом морские слои, имеющие внизу преимущественно глинистый состав (санчуговский

горизонт), выше - песчаный (казанцевский горизонт).

Санчуговские осадки имеют мощность от 10 до 90 м,

подошва их лежит в среднем на 40-60 м ниже уровня моря, опускаясь в пределах

древней долины Енисея на 80-90 м. Кровля санчуговских осадков располагается на

высотах от —40 до +30 м. Это самые древние отложения, выходящие на дневную

поверхность; они слагают основания многих береговых обрывов. Особенно полный их

разрез, осмотренный нами в 1962 г.,

вскрыт р. Санчуговкой (непосредственно севернее Усть-Енисейского Порта), по

которой и получил название этот горизонт. Слагающие его суглинки и супеси имеют

характерное оскольчатое строение, содержат линзы и прослои песков и отдельную

гальку. Местами санчуговские суглинки переполнены валунами и галькой, что

придает им облик морской морены. В.Н. Сакс (1953, 1959) объясняет их присутствие

перемывом более древних ледниковых образований, в особенности выносом в море

берегового припая и речного льда. Они содержат сравнительно глубоководную

холодноводную фауну с типичными для них Portlandia lenticulata Moll., и Area glacialis Gray.

Казанцевские песчаные и супесчаные отложения в

рассматриваемом районе ложатся на санчуговские осадки без ясно выраженного

несогласия. В.Н. Сакс (1953, стр. 252), однако, отмечал признаки значительного

обмеления и опреснения в пограничных слоях обеих толщ. Более поздними

исследованиями С.Л. Троицкого (1966, стр. 48-60) было установлено, что между

санчуговскими и казанцевскими осадками повсеместно существует угловое

несогласие, что позволяет рассматривать казанцевские отложения как

самостоятельный седиментационный цикл.

В казанцевских песчаных осадках, имеющих мощность не более

30 м, содержится сравнительно мелководная и теплолюбивая фауна с типичными

бореальными формами: Cyprina islandica L., Zirphaea crispata L., Neptunea despecta L, var. carinata Lam.

Абсолютные отметки кровли казанцевских отложений внутри

Северо-Сибирской низменности составляют около 50 м, повышаясь к северу и

северо-востоку. Так, в изученных нами разрезах у г. Дудинка (см. ниже) верхние

горизонты казанцевских песков залегают на высоте около 100 м над уровнем Енисея,

а на р. Яръяхамал (в 20 км севернее Усть-Енисейского Порта) - на отметке около

70 м. На р. Пясине, по данным В.Н. Сакса, они поднимаются до 120-160 м над

уровнем моря. В верхних частях разреза казанцевские морские пески переходят

часто в косослоистые пески с прослоями галечников и обильными остатками

древесины, отложенными, несомненно, водными потоками - возможно, в дельтах рек.

Как правило, в них наблюдаются мерзлотные деформации, свидетельствующие о

значительном похолодании - предвестнике зырянского оледенения.

Все три горизонта - мессовский, санчуговский и казанцевский

- объединены В.Н. Саксом в единую

"межледниковую толщу". Позднейшие исследования С.Л. Троицкого межледниковой

толщи в более северных районах и детальное изучение содержащейся в ней фауны

позволили расчленить ее на пять слоев (А-Д) и сопоставить их с описанным

разрезом межледниковых осадков в районе Усть-Енисейского Порта. При этом слою А

отвечает мессовский горизонт (в более северных районах Енисейского залива он

представлен уже морскими осадками), слоям Б, В, Г - санчуговский горизонт, слою

Д - казанцевский горизонт (Троицкий, 1966; стр. 43, 44). Некоторые изменения

были внесены С.Л. Троицким в трактовку пограничных слоев между санчуговским и

казанцевским горизонтами.

Одновременно начало развиваться другое направление в

изучении четвертичных отложений Приенисейского Севера, возглавляемое группой

геологов НИИГА. Были проведены ревизия данных большого числа буровых скважин,

палинологическое изучение кернов и анализ содержащейся в них микрофауны. В

результате этих исследований возникла и оформилась система взглядов на возраст и

генезис кайнозойских отложений района, резко отличная от взглядов В.Н. Сакса и

его последователей — С.А. Стрелкова, С.Л. Троицкого и др. Новая концепция

вкратце сводилась к следующему (Загорская и др., 1965). Возраст всей толщи

послемеловых отложений до верхов санчуговского горизонта был понижен и

оценивался как плиоцен-раннечетвертичный. Эти отложения, включая валунные

суглинки самаровского горизонта, рассматривались как единая морская толща,

формировавшаяся в течение длительного отрезка времени в однородной и теплой

климатической обстановке. Признаки похолодания, по мнению авторов, отмечаются

лишь в самых верхах санчуговских отложений; оно совпадает со временем регрессии

моря и, возможно, с началом самаровского среднеплейстоценового оледенения.

Казанцевская ингрессия, относимая к позднему плейстоцену, происходила в теплых

условиях; осадки ее прислонены к нижнеплейстоценовым мессовско-санчуговским

отложениям; в верхних частях их появляются признаки нового похолодания, которое

отвечает началу зырянского оледенения.

Ревизия схемы В.Н. Сакса проведена и в работах Н.Я.

Слободина, О.В. Суздальского (1968-1970 гг.), а для смежного Норильского района

- в работах В.В. Рогожина и В.Д. Крюкова (1969-1971 гг.). Соответственно было

разработано несколько схем, в которых отдельным стратиграфическим подразделениям

были приданы местные названия. Однако в сопоставлении этих схем между собой,

равно как и со схемой В.Н. Сакса, существуют резкие разногласия и значительная

путаница.

Это направление в своем крайнем развитии привело к полному

отрицанию некоторыми исследователями континентальных оледенений на Севере Сибири

и к признанию всех развитых на ее территории валунных суглинков морскими

осадками. Мы не ставим себе задачей ни разбор, ни критику этой весьма спорной и

с нашей точки зрения неприемлемой концепции - тем более что разгоревшаяся вокруг

нее в последние годы широкая и острая дискуссия касается преимущественно нижних

частей разреза четвертичных отложений, находящихся за пределами радиоуглеродного

датирования. Поэтому после краткого отступления мы возвращаемся к описанию

геологического строения рассматриваемого района с тех позиций, которые стоят

ближе к нашим представлениям о палеогеографии Сибирского Севера в антропогене.

На межледниковых казанцевских песках лежат развитые

повсеместно ледниковые и водно-ледниковые отложения зырянского горизонта,

которые представляют собой верхний член разреза водораздельных плато. В

окраинных частях Северо-Сибирской низменности, вблизи окружающих ее с юга и

севера возвышенностей, зырянские отложения представлены ледниковыми

образованиями -валунными суглинками и супесями мощностью до 80 м. В центральной

части, в частности, в районе Усть-Енисейского Порта, это преимущественно

песчаные отложения, к югу частично сменяющиеся валунными суглинками (бассейн

Енисея на отрезке Потапово - Туруханск) с валунами почти исключительно

траппового состава, происходящими со Среднесибирского плоскогорья. В районе

Усть-Енисейского Порта они имеют очень непостоянную мощность, до 30 м

максимально.

Неравномерная мощность песков обусловила возникновение

холмистого рельефа. Показательно, что именно на холмах мощность их особенно

велика, а верхние их горизонты обогащены галькой и валунами. Преобладание песков

среди зырянских отложений в районе Усть-Енисейского Порта и недостаточная

изученность окружающих территорий первоначально привели В.Н. Сакса к идее о

морском происхождении зырянской толщи при участии ледникового материала в

окраинных частях депрессии (Сакс, Антонов, 1945, стр. 95-98). Позднее, по мере

накопления фактического материала, В.Н. Сакс изменил свою точку зрения на

генезис песчаных отложений в районе Усть-Енисейского Порта, признав их

флювиогляциальными, преимущественно зандровыми образованиями, которые

формировались перед краем ледника. Значительную роль при этом играли широкие

поля мертвых льдов. На их поверхности накапливались выносимые талыми водами

флювиогляциальные пески, которые при последующем таянии льда отлагались в форме

камов (Сакс, 1953, стр. 254). Такое объяснение генезиса песчаных осадков

представляется нам наиболее логичным, так как проливает свет на происхождение

своеобразного рельефа междуречий, изменчивую мощность песков и особенности

распределения в них крупнообломочного материала. Подобные широкие камовые и

друмлинные поля наблюдались автором в северных районах Среднего Запада США, где

они также связаны с таянием мертвого льда, поля которого оставлял после себя

висконсинский ледник при своем отступании.

Первоначально различались две основные стадии отступания

зырянского ледника - караульская и ньяпанская (Сакс, 1953; Стрелков, 1954,

1965); последняя считалась В.Н. Саксом и К.В. Антоновым максимальной.

Конечно-моренный пояс ньяпанской стадии пересекает Енисей выше Усть-Енисейского

Порта и отчетливо прослеживается по его левобережью к северу и западу от

Дудинки, по р. Сухой Дудинке и далее - вдоль края Среднесибирского плоскогорья.

Позднейшими исследованиями было установлено более широкое распространение

покровного зырянского оледенения. По представлениям С.А. Стрелкова (1965;

Стрелков и др., 1959) и С.Л. Троицкого (1966), ледник в пределах Таймырской

низменности представлял собой единый покров, который питался льдами,

наступавшими с Таймырского и Путоранского центров оледенения. Отсюда ледник

продвигался в пределы Западно-Сибирской низменности и достигал главного

водораздела Гыданского полуострова, от которого максимальная стадия продвижения

зырянского ледника и получила название гыданской (Троицкий, 1966, стр. 187). Самой поздней стадией зырянского

оледенения, которую В.Н. Сакс (1953) называл норильской, а Н.Н. Урванцев и С.Л.

Троицкий - сартанской (Урванцев и др., 1958), считалось горное и горне-долинное

оледенение Среднесибирского плоскогорья, оставившее после себя конечно-моренные

образования на его окраинах.

По мнению В.Н. Сакса, эта стадия отделена от более древних

максимальных стадий зырянского оледенения значительным интервалом времени, в

течение которого накапливались морские и речные отложения каргинского горизонта.

Каргинские отложения в бассейне Енисея слагают

надпойменную террасу высотой 20—30 м и прислоняются к более древним четвертичным

образованиям. Подошва их залегает на 25-40 м ниже уреза Енисея, а общая мощность

составляет, таким образом, около 60 м. Севернее Усть-Енисейского Порта эта

терраса морская и сложена сильно изменчивым комплексом песков, суглинков,

супесей и глин с известковистыми конкрециями. В средних частях разреза часто

наблюдается обогащение пород валунами. Морская каргинская терраса описана В.Н.

Саксом по берегам многих рек Приенисейского Севера. На побережье Енисейского

залива высота ее достигает 100 м, в нижнем и среднем течении Пясины - 40—50 м. В

пределах бассейна Енисея, верхнего отрезка Пясины, Хатанги и оз. Таймыр высота

ее не более 30 - 35 м.

Песчаные и супесчаные отложения в нижней части разреза

каргинской морской террасы содержат обильную фауну пелеципод, гастропод,

ракообразных, брахиопод, морских ежей и мшанок, свидетельствующих о нормальной

солености морского бассейна и лучших, чем в современном Карском море,

температурных условиях. Как основная особенность каргинской морской фауны

отмечается отсутствие в ней типичных для казанцевских отложений бореальных форм: Cyprina islandica L., Zirphaea crispata L. и др. В отличие от казанцевских слоев здесь резко

преобладают арктические и аркто-бореальные виды: Astarte borealis Chemn., Cardium ciliatum Fabr., Macoma calcarea Chemn., Mya Truncata L. и др. Каргинское море, таким образом, было холоднее

казанцевского, но теплее санчуговского.

Выше по разрезу в морских террасах наблюдается обогащение

осадков крупнообломочным материалом. В средней же части разреза прослеживается

горизонт глин ленточного строения с известковистыми конкрециями, которые в более

северных районах содержат колонии Portlandia arctica Gray, свидетельствующие об опреснении бассейна и достаточно низких

температурах его вод. Этот ингрессивный бассейн существовал, по мнению В.Н.

Сакса, одновременно с ледниковым покровом, сохранившимся на Таймыре и

Среднесибирском плоскогорье; талые воды этих ледников способствовали опреснению

заливов и появлению ленточной слоистости в глинах.

В более южных частях Северо-Сибирской низменности морские

осадки нижних частей разреза каргинской террасы сменяются аллювиальными,

слагающими надпойменную террасу Енисея в районе Усть-Енисейского Порта и рек

Агапы, Пясины, Малой Хеты. В районе Усть-Енисейского Порта каргинская терраса

имеет высоту 20-30 м. В ее аллювии обнаружена фауна пресноводных моллюсков,

характеризующая климат более теплый, чем современный. В нем же, как и в

прибрежно-морских каргинских отложениях, содержатся остатки наземных

млекопитающих позднего палеолитического комплекса: мамонта, бизона, лошади,

овцебыка и др. В средней части террасы (как и в морских террасах более низких

отрезков Енисея) отмечается обогащение валунами, присутствие которых В.Н. Сакс

объяснял "возросшей активностью тепловой эрозии на прилегающих водоразделах,

сложенных зырянскими породами" (Сакс, 1953, стр. 257). В средней части разреза

прослеживается горизонт ленточных глин с известковистыми конкрециями - осадков

древнего опресненного залива.

К каргинским отложениям В.Н. Сакс относил и самые верхние

горизонты, участвующие в строении надпойменной террасы - супеси и торфяники,

выполняющие впадины на ее поверхности и изобилующие ископаемыми льдами. Эти

отложения связаны по времени с окончательной регрессией каргинского моря. С ней

же и с началом вреза совпадает продвижение к северу зоны лесной растительности,

о чем можно судить по обилию древесных макро- и микроостатков в торфяниках,

венчающих разрез каргинских террас. Эту толщу В.Н. Сакс считал послеледниковой.

Таковы в общих чертах представления В.Н. Сакса о строении

каргинских отложений, изложенные в его трудах (Сакс, Антонов, 1945; Сакс, 1953).

Последующими исследованиями постепенно вносились некоторые

исправления и уточнения в изложенные представления. Эти изменения во взглядах на

возраст и генезис сложно построенной толщи так называемой каргинской террасы

развивались следующим путем.

Исследования С.Л. Троицкого в 1951-1952 гг. берегов Енисейского

залива, а в 1955 г. бассейна р. Агапы привели его к убеждению об отсутствии

морских каргинских отложений в Приенисейском Севере. Морские осадки в нижних

частях разреза каргинской террасы Енисея на отрезке р. Казанка - мыс Каргинский,

выделенные В.Н. Саксом в качестве стратотипа морских каргинских отложений, были

отнесены С.Л. Троицким к казанцевским отложениям, слагающим, по его мнению,

цоколь этой террасы (Троицкий, 1966). Позднее В.Н. Сакс также поколебался в

своих первоначальных воззрениях на возраст этой толщи, считая, что вопрос о

каргинской трансгрессии требует дальнейшего изучения (Сакс, 1959, стр. 150).

Лежащие над морскими осадками, а выше по Енисею - над пойменным

аллювием грубые супеси с валунами и галькой и перекрывающие их ленточные глины с

известковистыми конкрециями, которые В.Н. Сакс считал осадками позднекаргинской

ингрессии, были отнесены С.Л. Троицким к сартанскому времени. Он считал их

перигляциальными образованиями, накопление которых происходило синхронно

формированию сартанского моренного пояса в пределах плато Путорана (Урванцев,

1957; Урванцев и др., 1958), что в целом не противоречит точке зрения В.Н.

Сакса, который, как указывалось выше, связывал накопление ленточных глин также с

последним горным оледенением Среднесибирского плоскогорья. Залегающие выше

ленточных глин супеси и торфяники после их детального палеоботанического

изучения (Баркова, 1960, 1961; Белевич, 1961; и др.) были уверенно

отнесены к голоцену. Таким образом, к собственно каргинским отложениям стали

относить только пойменный аллювий, вскрытый в нижних частях естественных

разрезов каргинской террасы Енисея выше Усть-Енисейского Порта.

Несколько позднее радиоуглеродные даты, полученные в результате

наших, совместно с С.Л. Троицким, исследований 1962 г., в целом подтвердили

указанное возрастное подразделение отложений каргинской террасы (Кинд и др.,

1964; Чердынцев и др., 1964; Алексеев и др., 1965; Кинд, 1965; Троицкий, 1966).

При специальных повторных исследованиях, проведенных в 1966 г. С.Л. Троицким, Л.Д. Сулержицким

и Н.А. Халфиной, было установлено, что валунные супеси в разрезе каргинской

террасы на р. Малая Хета и ниже по течению - в районе мыса Каргинского -

представляют собой типичную морену, которая парагенетически связана с

подстилающими и перекрывающими их ленточными глинами с конкрециями. Впервые к

типично ледниковым образованиям их отнес еще в 1939 г. Г.Е. Рябухин. Эта точка

зрения в дальнейшем не нашла себе приверженцев; как цитировалось выше, В.Н. Сакс

высказывался об их генезисе весьма неопределенно, равно как и С.Л. Троицкий,

который считал их отражением ледниковых событий, протекавших в горах Путорана, и

связывал их накопление "с массовым поступлением в русло Енисея выносов с окраин

Среднесибирского плоскогорья" (Троицкий, 1966, стр. 86).

Установление моренных образований в разрезе каргинских террас

наряду с датами по С14 для подстилающих и перекрывающих их отложений

внесло существенные изменения в первоначальные представления об истории

формирования каргинской террасы и палеогеографии последней ледниковой эпохи

Приенисейской Сибири (Троицкий, 1967а;

Кинд, 1967). Самые нижние горизонты - русловый аллювий каргинской

террасы, скрытый под урезом Енисея, - относились к позднезырянскому потеплению,

верхние пойменные осадки - к каргинскому межледниковью (Кинд, 1967, табл. 1).

Залегающие над каргинским аллювием ледниковые образования сопоставлялись с

сартанским, по Н.В. Кинд, или поздне-зырянским, по терминологии С.Л. Троицкого,

оледенением, отвечающим вюрму Западной Европы.

Пересмотрев весь ранее накопленный материал по распространению и условиям залегания морен и краевых форм стадий зырянского оледенения и проведя ревизию описания некоторых скважин, С.Л. Троицкий, а вслед за ним и С.А. Архипов пришли к заключению, что послекаргинское оледенение, которому отвечает морена в разрезе каргинской террасы р. Малая Хета, соответствует максимальной гыданской стадии зырянского оледенения. Краевые формы караульской, ньяпанской и норильской стадий представляют собой стации отступания этого позднезырянского ледника (Троцкий, 1967а,б; Архипов, 1967, 1968, 1969).

Вопрос о распространении более ранней (докаргинской) стадии

зырянского, оледенения (ермаковской, по терминологии указанных авторов), морена

которой прослеживается в цоколе II надпойменной

террасы Енисея вплоть до р. Турухан, остался, по существу, невыясненным.

Ленточные глины ингрессионного бассейна по-прежнему считались

позднеледниковыми, возраст их оценивался С.Л. Троицким в 14 000-12 000 лет.

Таким образом, каргинская терраса рассматривалась как озерно-ледниковая,

формирование которой происходило в фазу осолонения водоемов, отмеченную

появлением в ленточных глинах 50-метровых террас Агапы и Пясины колоний Portlandia arctica Gray (Сакс, 1953; Троицкий, 1966; Гудина и др., 1968).

Характеристика

разрезов и радиоуглеродные даты

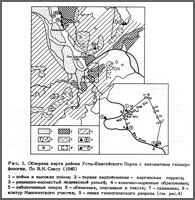

На территории района Усть-Енисейского Порта датировались по С14 древесина и торф из следующих толщ: 1) казанцевских морских песков и позднеказанцевских аллювиальных (дельтовых?) отложений; 2) каргинских аллювиальных отложений; 3) каргинских (?) морских осадков; 4) позднеледниковых и голоценовых озерно-аллювиальных и озерно-болотных отложений; 5) голоценовых аллювиальных отложений высокой поймы. Местоположение изученных и датированных разрезов показано на рис. 1.

1. Казанцевские отложения. Отложения

казанцевского горизонта изучались и датировались по С14 в двух

разрезах: в долине р. Яръяхамал (приток р. Муксунихи) в 50 км к северу от устья

р. Сухой Дудинки и у г. Дудинка.

Разрез на р. Яръяхамал изучался нами в 1962 г. Маршрутом были

пересечены водораздел между р. Сухая Дудинка, впадающей справа в Енисей в 40 км

ниже Усть-Енисейского Порта, и р. Яръяхамал. Водораздельная слабо всхолмленная

поверхность представляет собой типичный равнинно-холмистый ледниковый ландшафт,

который был сформирован после отступания последнего покровного ледника. Для него

характерно обилие озер и присутствие отдельных холмов или бугров, на поверхности

которых наблюдаются высыпки и россыпи валунно-галечного материала, а в мелких

ручьях - скопления крупных валунов. На правом берегу р. Яръяхамал в нескольких

береговых обрывах высотой до 35 м (абс. отм. около 65 м) обнажается мощная толща

песков, подстилаемая санчуговскими суглинками, скрытыми под крупными оползнями,

закрывающими нижнюю часть обнажений. Казанцевские морские пески сменяются выше

косослоистыми аллювиальными (дельтовыми?) песчаными отложениями, к ним

прислоняется толща водно-ледниковых образований, залегающих в понижениях

рельефа.

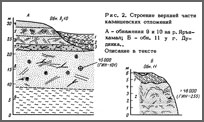

Сводный разрез по двум обнажениям (9 и 10) представляется в следующем виде (рис. 2,А):

|

Возраст |

Описание |

Мощность, м |

|

lgQII4 |

1. Глины темно-коричневые и темно-серые, слабослоистые; содержат

очень редко рассеянную гальку и мелкие валуны |

около 3 |

|

lgQII4 |

2. Песок палево-серый, мелкозернистый, хорошо промытый, с

единичными валунами и галькой, со слабо выраженной почти горизонтальной

слоистостью |

0,8 |

|

lgQII4 |

3. Валунно-галечная толща. С размывом ложится на слой 4 |

0,07-1 |

|

alQIII1 |

4. Палево-желтые хорошо сортированные мелко- и среднезернистые

пески. |

1-1,5 |

|

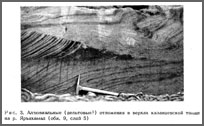

alQIII1 |

5. Желтые и

желтовато-серые средне- и крупнозернистые

косослоистые (в целом) пески со следами мелких нарушений (типа

криотурбаций) и смятий в верхней части пачки (рис. 3) |

около 2 |

|

mQIII1 |

6. Те же

косослоистые пески, желтовато-серые, хорошо промытые, но без следов

нарушений |

1,5 |

|

mQIII1 |

7. Серые

средне- и мелкозернистые пески с горизонтальными и наклонными прослоями

ожелезненных песков, содержащих обильные обломки древесины, иногда крупные

куски стволов |

1,2 |

|

mQIII1 |

8. Мощная пачка

серых и желто-серых, хорошо промытых, преимущественно среднезернистых косо-

и диагональнослоистых песков с обильными остатками древесины и с крошкой

бурого угля. Ниже по склону песчаная толща сильно нарушена оползнями,

возможно, связанными с выходами в основании санчуговских суглинков (слой 9) |

около 20 |

Описание разрезов дано сверху вниз.

Верхние 15 м этого разреза подвергались детальному

литолого-минералогическому изучению (Шумилова, 1968). Песчаную толщу, залегающую

под водно-ледниковыми образованиями слоев 1-3, С.Л. Троицкий и Е.В. Шумилова

относят к самым верхам казанцевских отложений. Четкая сортированность песков,

тип слоистости и преобладание угловатых зерен с присутствием отдельных

переотложенных хорошо окатанных песчинок дают основание Е.В. Шумиловой отнести

эту толщу к прибрежным и аллювиальным осадкам. Минералогический состав песков

также резко отличает их от более древних морских казанцевских толщ. Преобладание

в тяжелой фракции моноклинного пироксена (в среднем 73%), а в легкой -

плагиоклазов и щелочных полевых шпатов, пониженное содержание акцессорных

минералов и, наконец, присутствие обломков эффузивов отражают петрографический

состав трапповой формации Среднесибирского плоскогорья, которое, по-видимому, и было в это время

основной питающей провинцией. Для самых верхов песчаной толщи с криогенными

нарушениями типично резкое возрастание выхода тяжелой фракции. Образец древесины

из слоя 8 показал возраст по С14 больше 45 000 л.н. (ГИН-101).

Второй разрез казанцевских отложений, из которого датировался

образец древесины, расположен на правом берегу р. Енисея у северной окраины

Дудинки. Здесь коренной берег имеет абсолютную высоту 100-110 м, поверхность его

слегка всхолмлена и сложена типичной мореной. Между отдельными холмами

располагаются небольшие котловинки, занятые озерками. В стенке песчаного карьера

(обн. 11, 1962 г.) вскрываются (см. рис. 2,Б):

|

Возраст |

Описание |

Мощность, м |

|

gQIII2(?) |

1. Темно-серые, иногда черно-бурые суглинки с беспорядочно

рассеянными в них галькой и валунами размером до 1 м и более в диаметре. В

нижней части - линзы внутриморенных песков. Мощность моренной покрышки, судя

по превышению окружающих холмов, около 6—8 м. |

видимая 2-3 |

|

alQIII1 |

2. Пески светлые, палево-серые, преимущественно мелкозернистые,

хорошо промытые, косослоистые, с тонкими линзовидными прослоями галечников,

гравия и темной супеси, переполненной растительными остатками. На контакте с

валунными суглинками - отчетливые смятия типа местных гляциодислокаций и

криотурбаций. Граница со слоем 1 резкая, неправильная. |

около 5-6 |

Древесина из слоя 2 с глубины около 4 м показала возраст по С14 более 48 000 лет (ГИН-255). Этот слой косослоистых песков является аналогом слоев 4-7 обн. 9 и 10 на р. Яръяхамал и представляет собой верхний член разреза казанцевской толщи - ее аллювиальный вариант. Его накопление, видимо, предшествовало зырянскому оледенению, о чем свидетельствуют криогенные нарушения в верхах песчаной толщи. Обращает на себя внимание более высокое положение кровли казанцевских отложений по сравнению с разрезом на р. Яръяхамал, особенно с районом Усть-Енисейского Порта и левобережья Енисея, где она, как правило, располагается на абсолютных отметках порядка 50 м (см. выше геологический очерк района).

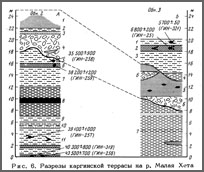

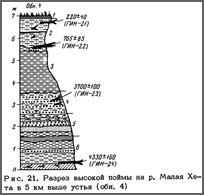

2. Каргинские аллювиальные отложения.

Радиоуглеродное датирование образцов древесины и торфа проводилось из аллювия

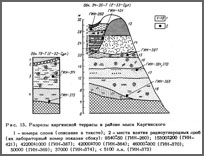

каргинской террасы в ее разрезе на р. Малая Хета. В 1962 и 1966 гг. изучались

два разреза этой террасы: первый - в 17 км выше устья р. Малая Хета на ее правом

берегу, в 0,5 км выше р. Подъяха; второй - в 7 км выше ее устья на том же правом

берегу. Уступ террасы на этом отрезке имеет высоту 23-25 м; на водоразделах

Малая Хета - Енисей и Малая Хета - Большая Хета высота ее поверхности

поднимается до 30 м над уровнем Енисея. Строение каргинской террасы на указанном

отрезке показано на рис. 4 и 5. Как видно из описания геологического разреза,

составленного по естественным обнажениям и ряду глубоких скважин, основание

каргинского аллювия располагается на 30-35 м ниже уреза Енисея. Видимая часть

разреза вскрывает только верхнюю пачку типично пойменного и отчасти старинного

аллювия, имеющего мощность в естественных разрезах от 8-10 до 16-18 м.

На размытой и неровной поверхности аллювия залегают ледниковые и

озерно-ледниковые отложения сартанского возраста, которые в свою очередь

перекрываются озерно-аллювиальными и озерно-болотными позднеледниковыми и

голоценовыми образованиями, выполняющими понижения на поверхности каргинской

террасы.

Ниже приводится подробное описание двух изученных опорных разрезов

каргинской террасы, включая верхние пачки, представленные более молодыми и

генетически отличными образованиями. Описание дается по наблюдениям автора 1962

г. и дополнено данными С.Л. Троицкого и Л.Д. Сулержицкого, полученными при

исследованиях 1966 г.

В обнажении, расположенном в 17 км выше

устья р. Малая Хета (обн. 2, 1962 г.), с высоты 20 м над урезом реки вскрываются

(рис. 6,А):

|

Возраст |

Описание |

Мощность, м |

|

|

1. Глины серые и алевриты тонкослоистые. Содержат мергелистые

конкреции чаше всего лепешковидной формы, В верхней части слоистость

ленточного типа. |

3 |

|

|

2.

Супеси светло-серые, плитчатые. |

0,4 |

|

|

3.

Пески тонкослоистые, желтовато-серые, средне- и

тонкозернистые, типа ленточных. |

0,5 |

|

|

4. Валунные супеси и суглинки, темно-серые и зеленовато-серые, содержащие

беспорядочно рассеянные валуны, щебень, гальку и гравий (рис. 7 и 8). Число

грубых обломков размером более 1 см в диаметре составляет 80-260 на 1 м2

вертикального сечения стенки. Число валунов диаметром 10-15 см составляет

10-12 на ту же площадь. Встречаются валуны до 1,2 м в диаметре. Состав

грубообломочного материала преимущественно трапповый (долериты и базальты),

много палеозойских терригенных и карбонатных пород, типичных для

северо-западных окраин Среднесибирского плоскогорья. |

2,5 - 3 |

|

alQIII3 |

5. Супеси палево-серые, очень тонкие, без следов слоистости |

1,5 |

|

alQIII3 |

6. Торф сфагновый, желтовато-бурый, рыхлый. |

0,4 |

|

alQIII3 |

7. Супеси серовато-палевые, тонкослоистые. |

3,4 |

|

alQIII3 |

8. Темно-серые до черных суглинки, супеси и иловатые глины. Содержат

макроостатки растительного детрита, особенно обильного в средней части

пачки. Здесь же - прослой черных иловатых сильно пахучих гиттий мощностью

около 20 см |

около 6 |

|

alQIII3 |

9. Темно-серая, слегка слюдистая супесь без |

0,5 |

|

alQIII3 |

10. Пачка переслаивающихся серых супесей, серых суглинков и

желтовато-серых тонкозернистых песков. В прослоях супесей наблюдается

волнистая микрослоистость (рис. 9) |

1,3 |

|

gQIII4 |

11. Пачка горизонтальнослоистых темно-серых супесей и

суглинков с прослоями торфа и тонких глинистых песков. На высоте от 2-5 до 4

м встречаются куски древесины с выцветами вивианита. Кверху толща становится

более песчанистой, наблюдается слоистость типа «годичной» |

5 |

Второе обнажение каргинской террасы (обн. 3, 1962 г.),

расположенное в 10 км ниже по течению Малой Хеты, вскрывает более полно верхнюю

часть разреза. Верхи аллювиальной пачки здесь размыты и видимая мощность ее

соответственно значительно меньше, чем в обн. 2.

Ниже приводится описание разреза (см. рис. 6,Б):

|

Возраст |

Описание |

Мощность, м |

|

lphQIV |

1.

Супеси темно-серые, гумусированные, с растительными

остатками |

0,8 |

|

lphQIV |

2.

Торф темно-бурый, плотный, включающий крупные стволы

деревьев и обломки древесины, шишки ели, кору березы и другие растительные

остатки |

0,3 |

|

lphQIV |

3. Те же супеси, что в слое 1. |

1,0 |

|

lQIII-IV |

4.

Супеси тонкие, серовато-палевые, однородные. с

ржавыми пятнами. |

|

|

lgQIII4 |

5.

Ленточные глины с мергелистыми конкрециями

преимущественно лепешковидной формы (аналог слоя 1 обн. 2). Граница со слоем 4 неровная, с размывом. |

до 6 |

|

gQIII4 |

6. Валунно-галечные

супеси и суглинки (аналог слоя 4 обн. 2). С размывом ложатся на слой 7. |

до 5 |

|

|

7. Пачка переслаивающихся

серовато-палевых супесей, серых суглинков и очень тонких синевато-черных,

слегка пахучих глин с линзами торфа (отвечает слоям 5-11 обн. 2). |

видимая 8-10 |

Расчистками 1966 г. было установлено, что ленточные глины

слоя 5 выше по течению вновь перекрываются валунными суглинками. Таким образом,

обе толщи парагенетически связаны между собой и представляют единый комплекс

ледниковых и водно-ледниковых образований послекаргинского возраста,

В пойменных аллювиальных отложениях каргинской террасы у р.

Подъяха на высоте 10-12 м известна находка Rangifer tarandus. Этим же слоям, по-видимому, отвечает приведенная В.Н. Саксом

(1953, стр. 213) фауна пресноводных моллюсков следующего видового состава: Valvata jpiscinalis Mull., V. alpestris Kiist.,' V. proaliena Schad., Sohaerium corneunTLT,' Sch. corneum scaldianum Norm., Sch. scaldianum westerlundi

Cl.iPJsidium

casertjatuni)Poli, P. pulchellum Jeffr., P. lilljeborgi

Q.; P. conventus Cl., P. amnicum Mull.; P. amnicum alongatum

Raud.,

Radix auricularia logotis angularis Rossm.; R.pereger elongate Cl.

Состав пресноводной фауны указывает на то, что во время отложения этих слоев

климат был теплее современного.

Из пойменных осадков каргинского аллювия в обн. 2 (слои 9-11) Н.А. Халфиной (1970) изучены

13 проб на содержание диатомовых. Всего было установлено более 170 видов и

разновидностей. Особенно большое их разнообразие отмечается для уровня 6 м над

урезом реки. Ниже число их составляет 20-30. Здесь преобладают виды Eunotia Ehr.; Comphonema Ag.; и Synedra Ehr. Большинство видов имеет широкое географическое

распространение; в меньшем количестве присутствуют аркто-альпийские виды. Этой

части разреза свойственны диатомовые обрастания и литорали стоячих водоемов. На

уровне 6 м в массе появляется Gyrosigma baicalensis Skv. - эндемичный байкальский вид, а также другие байкальские

виды. Большую роль начинают играть планктонные Melosira Ag. В целом абсолютное большинство видов диатомовых - пресноводные;

присутствуют и солоноватоводно-пресноводные, а также шесть видов и

разновидностей галофилов (особенно в верхней части изученного разреза).

Подводя итог рассмотрению диатомовых из каргинских

отложений, Н.А. Халфина пишет: "Нижняя часть исследованных отложений

формировалась в зарастающих мелководных водоемах, вероятно пойменного типа, в

сравнительно теплых климатических условиях. Верхние же слои (около 6 м над

уровнем реки. - Н.К.) образовались, вероятно, при затоплении поймы в большом

открытом бассейне, во время похолодания" (Халфина, 1970, стр. 432).

Ранее диатомовые из каргинского аллювия (скв. 37 и др.)

изучались A.M. Белевич (1961). Было установлено более 80 видов и разновидностей

- главным образом порядка Pennales. Кроме

пресноводных, отмечаются единичные солоновато-водные виды и даже

солоноводно-морская Nitischia distans, а также некоторые байкальские виды

- Cyclotella baicalensis Sky.; и Pinnularia timopheevi Skab.

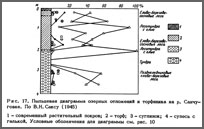

Большое значение для палеогеографических реконструкций каргинского времени имеют палинологические данные. На рис. 10 приведена сводная диаграмма для всего видимого разреза каргинской террасы (обн. 2 и 3), составленная О.В. Матвеевой (Алексеев и др., 1965). При рассмотрении ее нижней половины можно проследить, что основанию видимой части аллювия отвечает широкое распространение темнохвойных пород, максимум которых падает примерно на уровень 3-6 м выше уреза воды (слои 10 и 11). Незначительное участие принимает береза (редкостойные леса). Расчленение пыльны березы и ольхи на кустарниковые и древовидные формы удалось произвести О.В. Матвеевой только для верхней части разреза, где она хорошо сохранилась. Открытые участки, по заключению О.В. Матвеевой, были заняты травянистой, отчасти кустарниковой растительностью болотно-луговых и разнотравно-злаковых ассоциаций с ограниченным распространением лебедовых. Выше по разрезу темнохвойные породы постепенно замещаются березой; в составе травянистых группировок увеличивается содержание лебедовых, а плауны представлены только арктическими видами. Таким образом, климатическая обстановка времени накопления аллювиальной толщи изменялась от сравнительно прохладной и сухой (для самого основания толщи) к относительно теплой (для этих широт) и влажной (с оптимумом, отвечающим слоям на высоте 3-6 м) и затем вновь к более умеренной. Самым верхним слоям, непосредственно подстилающим морену, отвечает похолодание, проявившееся в резком увеличении пыльцы березы, которая еще выше по разрезу (сартанские слои) полностью вытесняет темнохвойные породы. К этому же уровню разреза аллювия относится начало сокращения болотных растительных группировок (особенно осок) и увеличение содержания полыни и отчасти лебедовых.

Сходную картину распределения спорово-пыльцевых спектров по разрезу каргинских аллювиальных отложений можно наблюдать при рассмотрении трех диаграмм (рис. 11), составленных М.В. Барковой по скважинам 73-К, 70-К и 47-К Малохетского участка (Баркова, 1961). Введя поправку на некоторую произвольность высотной привязки образцов, отвечающих не определенному уровню, а целому интервалу керна, нетрудно видеть, что максимум содержания темнохвойных пород, в частности наиболее показательных Pinus silvestris и P.sibirica, падает также на среднюю часть аллювия (примерно от 3-5 до 8-10 м над урезом реки). Выше и ниже по разрезу, так же как и на диаграмме О.В. Матвеевой, роль их в спектре уменьшается и, наоборот, возрастает содержание Betula sp. и Alnaster. Интересно, что на диаграмме для скв. 77-К спектры слоев аллювия, скрытого ниже уреза реки, вновь приобретают сходство со спектрами средней части видимого разреза каргинского аллювия. Это в известной мере подтверждает существование кратковременного ухудшения климата во время накопления самых низов видимой части аллювия.

Близкие палеогеографические выводы вытекают при рассмотрении

состава макрофлористических остатков из прослоев торфа в пойменных алевритах с

высоты 0,3 м над урезом Малой Хеты (обн. 2). Здесь В.П. Никитиным были

определены: Chara spp. (7), Mnium sp. (3 фрагмента веточек), Bryales (много веточек), Salvinia sp. (1 микроспорангий, 2 фрагмента мегаспор), Selaginella selaginoides

(L.) Link. (22 мегаспоры), Larix

sp.

(25

фрагментов хвоинок), Picea sp. (1 фрагмент хвоинок), Typha spp. (3), Gramineae gen.gen (13 семян), Carex spp. (60 орешков), Heleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult

(2

орешка), Heleocharis palustris R. Br. (54 орешка), Juncus arcticus Willd. (60 семян), Juncus sp. (6 семян), Betula hutnilis Schrenk (44 орешка), Betula папа L. (53 орешка, 1 чешуйка), Rumex sp. (1 фрагмент доли околоцветника), Chenopodium

tubtum L. (3 семени), Corispermum squarrosum L.

(1

семя), Amaranthus sp. (4 семени), Cerastium sp. (15 семян), Melandrium sp. (1 семя), Caryophillaceae gen. gen. (11 семян), Battachium sp. (1 семя), Papaver cf. nudicaule L. (3 семени), Roripa palustris (Layss.) Ress. (29 семян), Cruciferae gen. (3 семени), Comarum palustre L. (1 семя), Dasiphoia truticosa (L.) Rydb. (5 семян), Potentilla supina L. (7 семян), Potentilla spp. (9 семян), Callitriche sp. (1 семя), Viola sp. (1 семя), Hippuns vulgaris L. (1 плодик),

VmbrelHferae

gen.? (1 фрагмент),

Chamaedaphne calyculata L. (1 семя), Vaccinium

cf.;

uliginosum L. (5 семян), Androsace

septentrionatis L.? (1 деформированное семя), Naumburgia thyrsi flora ( L.) Reichb. (1 семя), Sctophulariaceae gen.? (1 семя), Petunia

rupestris (Pall.) Yuss. (1 семя).

По заключению В.П. Никитина, в составе флоры наряду с многими видами, свойственными современной тайге и тундре, присутствует ряд форм, типичных для более южных районов. В целом состав отвечает сравнительно теплым климатическим условиям.

Радиоуглеродные даты для каргинских аллювиальных отложений

показали, что возраст их видимой части составляет от 43 500±700 (ГИН-256) до

35 500±900 л.н. (ГИН-258) (см. рис. 6). Последняя дата относится к слоям,

залегающим близко к границе размыва в обн. 2. Таким образом, время завершения

аккумуляции пойменной фации каргинского аллювия осталось невыясненным.

Анализируя данные спорово-пыльцевого и диатомового анализа и

сопоставляя их с радиоуглеродными датами, можно прийти к выводу, что оптимум

каргинского потепления падает примерно на 40 000 л.н. (слои в интервале 3-6 м).

Окончание его близко к 35 000 л.н., а начало падает примерно на 43 000-42 000

л.н. Более теплый, чем современный, климат этого отрезка времени позволяет

отнести его к рангу межледниковья.

Если рассматривать спектры самых низов спорово-пыльцевой

диаграммы как свидетельства начала потепления или, что то же самое, конца

какого-то внутрикаргинского похолодания, которому отвечает, по-видимому,

накопление верхней части скрытого под урезом реки аллювия, то можно

предположить, что конец этого похолодания имеет возраст примерно 45 000-43 000

л.н. Время его начала невыяснено.

3. Морские каргинские (?) отложения. В разделе,

посвященном геологическому строению района, указывалось на спорность вопроса о

присутствии на территории Приенисейского Севера морских каргинских слоев.

Говорилось также, что после исследований С.Л. Троицкого В.Н. Сакс несколько

заколебался в своей прежней позиции, считая тем не менее, что вопрос о

каргинской трансгрессии остается открытым и требует дополнительного изучения

(Сакс, 1959).

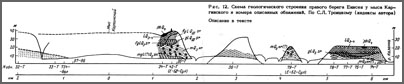

В ранних работах В.Н. Сакса (Сакс, Антонов, 1945; Сакс,

1948, 1953) в качестве стратотипа каргинских морских слоев приводились разрезы

правобережной 30-метровой террасы Енисея на отрезке р. Казанка - мыс Каргинский,

в частности разрез в 1 км выше устья р. Казанки (обн. 224-С) (рис. 12). Приводим

его описание в том виде, как оно впервые было дано В.Н. Саксом и К.В. Антоновым

(1945, стр. 99):

|

Возраст |

Описание |

Мощность, м |

|

Q2h |

1. Торф, залегающий отдельными линзами,

выполняющими неровности кровли слоя 2. |

0,6 |

|

Q21al |

2. Суглинок пылеватый, красно-бурый, с прослойками торфа. |

1,2 |

|

Q21m |

3. Супесь пылеватая, палевого цвета. |

0,9 |

|

Q21 |

4. Суглинок серый, с галькой. |

2,2 |

|

Q21 |

5. Супесь серая, с прослоями суглинка, с редкими обломками фауны. |

0,1 |

|

Q21 |

6. Галечник с охристым цементом. |

0,1 |

|

Q21 |

7. Глина серо-коричневая, с галькой и

мелкими валунами, с редкими обломками раковин и единичными целыми створками Astarte borealis Chemn.var. placenta Morch. |

2,6 |

|

Q21 |

8. Песок тонкозернистый, с прослоями

серого суглинка, более частыми в верхних горизонтах, с довольно обильной

фауной четвертичных моллюсков, особенно Cardium |

5,2 |

Основание разреза на 6 м выше уровня Енисея.

Для слоя 3 приводится список морской фауны: Cardium ciliatum Fabr., С. groenlandicum Chemn., Astarte montagui Dillw., Tellina baltica L.; T.calearea Chemn., Saxicava arctica L., Mya truncata L., Natica clausa Brod et Sow., N.

groenlandica Beck. Здесь же определена микрофауна: Nonion orbicularis Brady, Hoplophragmoides scitulum Brady, Elphidium incertum Will. и морские диатомовые водоросли (слой 8): Stephanopyxis turris Ralfs. и Melosira sulcata var. siberica Gr. Как видно из описания обнажения 224-С, морскими

каргинскими осадками В.Н. Сакс считает слои 3-8, а слой 2 относит к

позднепослеледниковому аллювию - аналогу маломощного покровного аллювия

каргинской террасы в районе Усть-Енисейского Порта.

Проведенное С.Л.

Троицким в 1959-1966 гг. детальное изучение разрезов на этом участке внесло

существенные изменения в трактовку генезиса и возраста пород, слагающих

обнажение 224-С (обн. 74-Т). Было установлено, что галечники слоя 6 представляют

собой рубеж, отделяющий нижнюю морскую толщу от верхней - континентальной. Ниже

по течению эти галечники переходят в типичную морену с валунами долеритов и

известняков размером до 1,2 м в диаметре (С.Л. Троицкий вначале считал ее

зырянской). Морена перекрывается ленточными глинами, выше по разрезу

переходящими в слоистые алевриты и глины с прослоями песка. Морские моллюски

содержатся только в песках и алевритах, залегающих ниже галечных и валунных

отложений (слои 7-8, по В.Н. Саксу). В верхних частях морских отложений были

установлены следы гляциодислокаций. Кровля их вниз по течению поднимается до 50

м у мыса Каргинского. Здесь на них залегает слой галечников, который С.Л.

Троицкий (1966, стр. 82) первоначально относил к флювиогляциальным образованиям,

а позднее - к основанию аллювия небольшой речки, впадающей в Енисей после

отступания позднеледникового ингрессионного бассейна, отложившего ленточные

глины (рис. 13). Сравнительное изучение гранулометрического и минералогического

состава, содержания коллоидных фракций и спорово-пыльцевых спектров морских и

континентальных отложений в этих разрезах подтвердило их резкое генетическое и возрастное

различие.

Морские слои, как

уже отмечалось, отнесены С.Л. Троицким не к каргинским, а к казанцевским осадкам

на основании находок створок Cyprina islandica L. и раковин Buccinum undatum L. на некоторых участках бечевника Енисея (см. ниже), а также

ревизии всех известных находок фауны из разрезов, относимых В.Н. Саксом к

каргинским.

В 1966 г. С.Л. Троицким и Л.Д.

Сулержицким подробно изучалось обнажение у мыса Каргинского и отбирались образцы

на С14. В 1968 г. Л.Д. Сулержицкий и Н.А. Халфина продолжили

исследования и дополнительный отбор проб на С14 из обнажения у мыса

Каргинского (обн. 34 - 42 - 35-Е-53 и 79-Е-52). В результате этих исследований

была установлена идентичность строения верхней части террасы на этом отрезке и

каргинской террасы на р. Малая Хета. В обоих случаях разрез венчается пачкой

ледниковых и озерно-ледниковых образований, залегающих на неровной, сильно

размытой поверхности подстилающих пород; на р. Малая Хета это аллювиальные

отложения, у мыса Каргинского и выше - морские слои с фауной. На ледниковые

образования ложатся озерно-аллювиальные супеси и алевриты, перекрытые

торфяником, венчающие разрез террасы. В обоих разрезах были обнаружены небольшие

погребенные долинки, врезанные в ленточные глины и морену (рис. 14, см. также

рис. 4 и 12). Ниже мы приводим описание двух основных разрезов каргинской

террасы около мыса Каргинского, из которых отбирались основные пробы на С14

(см рис. 13). Описание дается по С.Л. Троицкому и Л.Д. Сулержицкому (индексы

автора):

Обн. 34-42-35 (Е-53-Сул)

|

Возраст |

Описание |

Мощность, м |

|

phQIV |

1. Торф следующего состава (сверху вниз): а) гипновый плотный - 0,15 м; б) травяно-древесный -0,15 м; в) моховой

с обилием семян - 0,4; г) древесно-травянистый – 0,3 м. |

0,5 м |

|

l QIV |

2. Супесь зеленовато-серая, пахучая. |

0,5 |

|

l QIII-IV |

3. Супесь палево-серая, с корнями растений и редкими тонкими

стволами древесно-кустарниковой растительности. |

1,7 |

|

al,l QIII4 |

4. Песок мелкозернистый, палево-желтый. |

0,1 |

|

al,l QIII4 |

5. Песок тонко- и мелкозернистый, желтый, с бурыми торфянистыми

прослоями с линзами и гнездами серой супеси. |

1,3 |

|

al,l QIII4 |

6. Супесь желтая, с прослоями,

примазками и пятнами супеси бурой и сизой окраски. |

0,6 |

|

fg QIII4 |

7. Песок желто-бурый, разнозернистый,

косослоистый, с линзами и прослоями крупно- и среднезернистого песка |

0,35 |

|

fg QIII4 |

8. Косое переслаивание супесей и песков

с прослойками гравия, содержащего единичную гальку. |

1,0 |

|

fg QIII4 |

9. Песок тонко- и мелкозернистый,

пылеватый, диагональнослоистый |

1,5 |

|

fg QIII4 |

10. Супесь бурая, с сизыми разводами,

со следами горизонтальной слоистости |

0,4 |

|

fg QIII4 |

11. Линза пестроокрашенного

разнозернистого песка с примесью гравия. |

0,1 |

|

fg QIII4 |

12. Галечник бурый, с охристыми пятнами

и разводами. Галька мелкая и средних размеров составляет до 60% и заключена

в разнозернистом песке. |

0,9 |

Слои 1-12 слагают толщу аллювиально-озерных и флювиогляциальных отложений, заполняющих небольшую погребенную долину, врезанную в нижележащие породы. В нижней части обнажения базальный галечник (слой 12) ложится непосредственно на морские слои, в верхней - супеси и пески (слои 3-5) залегают на ледниковых и водно-ледниковых образованиях.

|

lg QIII4 |

13. Ленточные супеси и глины с

мергелистыми конкрециями, аналогичные слою 5 обн. 3 в разрезе на р. Малая

Хета |

до

5 |

|

g QIII4 |

14. Морена - валунные супеси и суглинки, аналогичные слоям обн. 2

и 3 на р. Малая Хета. |

до

5 |

|

m QIII3 |

15. Алеврит бурый, со следами слоистости и с крупными

дискоидальными конкрециями. |

до

3-7 |

|

m QIII3 |

16. Палевые мелко- и тонкозернистые пески с горизонтальными и

косыми прослоями бурых супесей, многочисленными раковинами морских

моллюсков. Встречаются целые банки Astarte borealis Chemn. var. placenta Morch.; и близких к ней форм. |

до

5 |

|

m QIII3 |

17. Те же пески, но более глинистые, с частыми прослоями

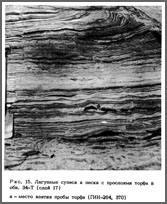

намывного черного сильно разложившегося торфа мощностью до 5 см (рис. 15).

Много раковин Масота baltica (L.) и Mitilus edulis L |

3,3 |

|

m QIII3 |

18. Пески

мелкозернистые, желто-палевые, слоистые, с редкими прослоями коричневых алевритов. |

видимая 6-7 |

Основание на 3,5 м выше уровня

реки.

Обн. 79-Т (Е-52-Сул) находится в 4,1 км выше мыса Каргинского на правом берегу Енисея. Здесь с высоты 18,5 м над урезом реки обнажаются (см. рис. 13):

|

Возраст |

Описание |

Мощность, м |

|

fg QIII4 |

1. Пески желтые, среднезернистые, с

гравийными прослоями и галькой (внизу) |

видимая 3,2 |

|

fg QIII4 |

2. Галечник ржавый, косослоистый, с прослоями среднезернистого

гравелистого песка и бурого алеврита. Содержит отдельные валуны. |

до 1,5 |

|

m QIII3 |

3. Алевриты бурые, слоистые, крупноплитчатые (в сухом виде),

внизу светло-желтые, с прослоями мелко- и среднезернистого песка. Содержат

единичную гальку, известковистые конкреции и раковины морских моллюсков. |

7 |

|

m QIII3 |

4. Пески мелкозернистые, внизу желтые, вверху палевые, содержат

прослои бурых алевритов. |

до 3 |

Основание разреза - 4-5 м над

урезом Енисея.

Из слоя 3 с высоты около 10 м Л.Д.

Сулержицким были собраны остатки морской фауны следующего состава (определения

С.Л. Троицкого): Balanus crenatum Brug (1 домик), Euspira (Polvnius) Brod. et Sew. (3 раковины), Buccinum sp. (3 неполные раковины), Buccinum

aff.

fragile G. Sars.(1 раковина) Lora sp.

: (1

раковина), Serripes groenlandicus Chemn. (2 створки), Cardium ciliatum Fabr. (в массе), Astarte borealis (Chemn.)

var. placenta Morch. (3 раковины), Macoma

calcarea (Chemn.) (в массе створки раковин), Mya trincata L. (12 раковин).

В своем заключении

С.Л. Троицкий отмечает, что, несмотря на наиболее вероятный казанцевский

возраст, в сборах нет определенно теплолюбивых видов и фауна имеет арктический

облик.

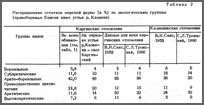

Из правобережных обнажений каргинской террасы в разные годы производились сборы и определения остатков морской фауны. Учитывая спорность вопроса о возрасте вмещающих их осадков, остановимся более подробно на характеристике фауны.

В табл. 1 приведены данные о распределении остатков фауны из разных точек разреза каргинской террасы на отрезке р. Казанка - мыс Каргинский (графы 1-7) и из трех обнажений ниже мыса Карпинского (графы 8-10). Данные по составу фауны приведены частично по сборам Л.Д. Сулержицкого (1968 г.), частично заимствованы из литературы (Сакс, Антонов, 1945; Сакс, 1953; Троицкий, 1966), частично же любезно сообщены нам С.Л. Троицким. Распределение остатков морской фауны по экологическим группам показано в табл. 2.

При рассмотрении табл. 1 бросается

в глаза, что типичная для казанцевских отложений Cyprina islandica L. не встречается in situ ни в одном из обнажений на отрезке р. Казанка - мыс

Каргинский. Находки ее были сделаны С.Л. Троицким только на

бечевнике под обнажением 224-С непосредственно вблизи устья р. Казанки и в 2 км

ниже (обн. 79). Наоборот, ниже мыса Каргинского (ниже обн. 34) она была

встречена в двух обнажениях (743-Бел и 32-Т). Присутствие ее отмечается (устное

сообщение С.Л. Троицкого) и по некоторым

правобережным притокам Енисея. Вполне возможно, что в первом случае находки ее

(на бечевнике) связаны с выносом раковин по р. Казанцевой. Присутствие Cyprina islandica ниже мыса

Каргинского объясняется, по-видимому, тем, что разрезы, в которых эта форма была

найдена in situ, относятся уже не к каргинской террасе, а к коренному

берегу Енисея. В пользу такого предположения свидетельствует появление

санчуговских отложений в основании обн. 34, 42 и 35-С, которые представляют

собой цоколь каргинской террасы; выше по течению он погружается и нигде не

выходит на дневную поверхность. Ниже мыса Каргинского кровля санчуговских

отложений повышается, одновременно увеличивается и высота берегового уступа (см.

рис. 12). Таким образом, разрез у мыса Каргинского относится, вероятнее всего, к

притыловой части каргинской террасы. Ниже по течению в береговых обрывах

обнажается, по-видимому, нормальный разрез морских санчуговских и перекрывающих

их казанцевских осадков.

Выше мыса Каргинского терраса

имеет ровную, выдержанную по высоте площадку и нормальное строение, очень

сходное, как отмечалось выше, со строением ее в районе Малой Хеты, с той лишь

разницей, что комплекс ледниковых образований ложится не на аллювиальные, а на

морские осадки.

Исходя из этих соображений (табл.

2) подсчет производился как для всех находок, приведенных в табл. 1 (графа 1),

так и отдельно для обнажений выше мыса Каргинского (графа 2). При сравнении

чисел в графе 2 с числами, приведенными В.Н. Саксом (1953) и С.Л. Троицким

(1966) для всех разрезов каргинских отложений Приенисейского Севера (графы 3,4),

бросается в глаза почти полное их тождество. Отличие от казанцевской фауны

особенно ясно выявляется по содержанию бореальных и суббореальных видов - в

казанцевских отложениях их заметно больше.

Очень интересные данные,

подтверждающие умеренно теплый климат времени накопления морских каргинских

отложений, были получены по составу макро-флористических остатков. Из косых

пластов торфа с высоты 9,5 м над урезом Енисея в обн. 35-Т Е.В. Станищевой в

1967 г. были определены остатки следующих растений: Carex sp. (93 ост.), С.sect. Vignea

(200), Alnus truticosa (2), Betula sect. Nanae (26+2),

Comarum palustre (151).

Более полный список флоры был получен из

прослоя лагунного торфа в основании морских слоев обн. 42-С (Е-58-Сул) с высоты

13,5 м над урезом Енисея. В.П. Никитиным были определены Bryales

(много фрагментов веточек), Sphagnum (то же), Azolla interglacialica Nikit. (4

мегаспоры), Salvinia sp. (1 микроспорангий), Selaginella selaginoides (L.) Link (2 мегаспоры), Sparganium hyperboreum Laest. (5 эндокарпов), Potamogeton pectinatus L. (1 ост.), Potamogeton pectinatus var.: (1 ),

Potamogeton perfoliatus L. (1 ост.),

Potamogeton pusillus L. (1 ост.),

Potamogeton vaginatus Turcz. (6 ост.), Carex sp. (36

орешков), Heleocharis palustris R. Br. (1 орешек), Juncus arcticus Willd. (10 семян), Juncus sp.(14 семян), Betula sp. (sect. Nanae) (1 орешек), Atriplex hastata L.; (более 50 семян), Chenopodiaceae

gen. gen. (1 семя, 8 фрагментов), Batrachium sp. (5 семян), Comarum palustre L. (19 семян), Potentilla anserina L. (1 семя), Potentilia sp. (1 семя), Empetrum nigrum L. (10 семян), Hippuris vulgaris L. (4 плодика), Menyanthes trifolia L. (много семян и фрагментов), Azollites cf. polycephaloides Nikit. (4 мегаспоры),

переотложенные из меловых пород.

По заключению В.П. Никитина, в

составе флоры преобладают остатки травянистых с небольшой примесью кустарничков

и кустарников. Обильны прибрежно-водные и водные, болотные мезофильные редки.

Остатки Azolla и Salvinia В.П. Никитин относит к переотложенным, а

участие во флоре обильных остатков Atriplex hastata L. считает загадочным: как сорное это растение заходит в тайгу до

58° с.ш.; на Енисее оно известно лишь в окрестностях Минусинска. В целом большую

часть составляют тундровые растения, многие свойственны таежной зоне, но заходят

и в тундру. В этом отношении флора, по мнению В.П. Никитина, напоминает

комплекс, описанный из аллювия каргинской террасы на р. Малая Хета (обн. 2) и

отвечает сравнительно теплым климатическим условиям и смещению зон к северу в пределах 3-5°

широты.

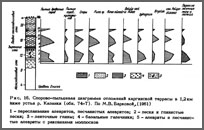

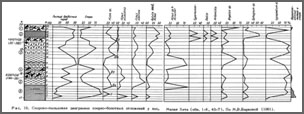

Данные по спорово-пыльцевым спектрам морских

отложений этого участка, к сожалению, очень скудные. Некоторое представление о

них дает только неполная диаграмма, составленная М.В. Барковой (1961) для

разреза обн. 74-Т (обн. 224 Сакса) в 1,2 км ниже устья р. Казанки (рис. 16). В

этой диаграмме к морским осадкам относятся три нижних спектра (верхи морской

толщи, непосредственно подстилающей морену). Спектры характеризуются большим

участием пыльцы хвойных пород. Количество пыльцы сосны и ели в спектрах более

или менее одинаково. Большое участие принимает пыльца березы, особенно в спектре 1. Характерно большое содержание спор, особенно Sphagnum. Таким образом, можно полагать, что по

берегам морей в это время росли леса, в древостое которых принимали участие как

хвойные (ель, сосна, изредка кедр), так и мелколиственные (береза, единично

ольха). Обращает на себя внимание большое сходство с ландшафтом, восстановленным

по спорово-пыльцевым спектрам из верхов каргинских аллювиальных отложений на р.

Малая Хета.

Из описанных морских отложений в

разные годы датировались образцы древесины и торфа. Первая дата, полученная по

торфу из слоя 17 обн. 34-35-Т (Е-53 Сул), отобранному в 1966 г., оказалась

равной 42 200±700 л.н. (ГИН-264) (Кинд и др., 1969) (см. рис. 18). Позднее

образец торфа, отобранный Л.Д. Сулержицким в 1967 г. из того же слоя, был

перемерен и показал тот же возраст - 42 300±500 л.н. (ГИН-370), Образец того же торфа

был затем передан для контроля в лабораторию ГЕОХИ. В.А. Алексеевым были

получены следующие результаты: 43 900±640 л.н. (ГИН-370в) - без очистки; 40 200±500 л.н. (ГИН-3706) - гумус;. 46

000±900

л.н. (ГИН-370а) - после тщательной очистки. В той же лаборатории был измерен

образец раковины из слоя 15, который показал возраст 42 200±1000 л.н.

(ГИН-387).

Из самых низов разреза морских

отложений, непосредственно над цоколем - санчуговскими морскими суглинками -

Л.Д. Сулержицким был отобран растительный детрит. Он показал возраст свыше 50

000 л.н. (ГИН-369). Выделенные из него при рассеивании через сито кусочки торфа

в лаборатории ГЕОХИ показали дату 50 800±290, или свыше 45 300 л.н. (ГИН-369а), а

мелкие веточки из того же образца - 56 000±2400, или свыше 50 000 л.н. (ГИН-3696).

В разрезе обн. 69-Т (Е-52-Сул) в

лаборатории ГЕОХИ датировалась древесина из слоя 3, показавшая возраст более 37

600 л.н. (ГИН-374). Древесина слоя 4 в основании обнажения (см. рис. 13) без

очистки датирована 41 850±1300 л.н. (ГИН-878а). Другой образец древесины от того же

ствола, но подвергавшийся более тщательной предварительной химической обработке,

дал возраст более 51 000 л.н. (ГИН-373в).

Приведенные даты как будто бы

свидетельствуют о более молодом, чем казанцевский, возрасте морских отложений,

что согласуется и с палеонтологическими данными. Средняя и верхняя их части в

разрезе у мыса Каргинского накапливалась около 46 000-42 000 л.н., а нижние -

более чем 50 000 л.н. Более древний возраст морских осадков по сравнению с

каргинскими аллювиальными отложениями можно объяснить тем, что в разрезах у мыса

Каргинского обнажены самые низы морской толщи, которым отвечают скрытые под

водой горизонты аллювия на р. Малая Хета.

4. Позднеледниковые и голоценовые озерно-аллювиальные и озерно-болотные отложения. Как уже указывалось, во многих разрезах каргинской террасы на озерно-ледниковых ленточных глинах с четким контактом, иногда с глубоким размывом лежит пачка серых и палевых супесей и песков с прослоями торфа, с остатками древесины и кустарников. Венчается пачка торфяниками; в основании ее иногда залегает маломощный слой галечников. По мнению В.Н. Сакса и К.В. Антонова (1945), этой пачкой заканчивается разрез каргинских отложений. Авторы относили пески и супеси к дельтовым образованиям, «отложившимся в момент отступания моря, перед врезанием Енисея в надпойменную (каргинскую. - Н.К.) террасу» (Сакс, Антонов, 1945, стр. 102). На водораздельных плато в это время также шло накопление озерных супесей и торфяников, достигающих мощности 3-5 м и содержащих многочисленные стволы лиственницы и березы. Озерные супеси, залегающие под торфяниками, В.Н. Сакс считал позднеледниковыми. Деградация озерных бассейнов в послеледниковое время привела к смене озерных осадков торфяниками, образовавшимися после зарастания озер. Мощность торфяников крайне неравномерная, чаще всего они выполняют неровности рельефа. Верхние горизонты торфяников В.Н. Сакс относил к современной эпохе и считал одновременными накоплению торфа на поверхности каргинских террас (Сакс, 1953, стр. 258).

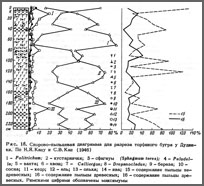

Приведенные в работах В.Н.Сакса (1945), Н.Я. Каца и С.В.Кац (1946) спорово-пыльцевые спектры водораздельных озерных отложений и торфяников (рис. 17, 18) указывают на очень резкие смены растительных ассоциаций - от тундры до елово-березово-сосновых лесов, свидетельствующих о значительном продвижении границы леса на север в соответствующий отрезок послеледниковья и на сплошное развитие в это время лесов в северной части Северо-Сибирской низменности. Ниже мы еще вернемся к рассмотрению этих спектров.

В разрезе каргинской террасы пачка

озерно-аллювиальных отложений изучалась в разные годы в различных аспектах.

Довольно детальная палеоботаническая характеристика в сочетании с

радиоуглеродным анализом заключенных в ней растительных остатков позволяет в

настоящее время более уверенно судить о ее возрасте и генезисе, а также о

палеогеографии поздне- и послеледниковья рассматриваемой территории. Наиболее

детально верхняя пачка была изучена в трех разрезах каргинской террасы: у мыса

Каргинского, пос. Малая Хета и в обнажении на правом берегу одноименной реки в 7

км выше ее устья.

Уникальный по своей полноте разрез

поздне- и послеледниковых отложений у мыса Каргинского изучался С.Л. Троицким и

Л.Д. Сулержицким в обн. 34-Т (Е-53; см. рис. 13). Описание его дано выше (см.

стр. 35, 36). К рассматриваемой пачке принадлежат слои 1-12, представляющие

собой внизу осадки, выполняющие небольшую погребенную долину какого-то древнего

потока, впадавшего в Енисей. Выше по разрезу аллювий древней речки сменяется

типичными озерными супесями и торфяниками (слои 2 и 1), аналоги которых широко

распространены как на междуречных пространствах, так и в понижениях на

поверхности каргинской террасы на других участках ее развития.

Литолого-минералогическое изучение этого разреза было выполнено Е.В. Шумиловой

(1968). Эта толща характеризуется очень слабой окатанностью зерен, их

полимиктовым составом с преобладанием полевых шпатов, плагиоклазов и пироксенов

хорошей сохранности. Для этих слоев типично резкое повышение процента тяжелой

фракции по сравнению с нижележащими осадками.

Карпологический анализ проводился

О.Н. Станищевой. В средних и нижних слоях толщи обнаружена крайне бедная флора.

Для прослоя торфа из слоя 5 были подсчитаны 151 орешек Carex, 9 семян Potentilla nivea и редкие семена снежного лютика. Из верхней части слоя 3 собраны

остатки Rubus idealus. Более полно охарактеризован

семенной флорой верхний торфяник (слой 1). В верхней его части (слой 1а)

обнаружена бедная флора современных тундровых растений. Нижние слои (1б - 1г)

значительно богаче макроостатками. В них везде (кроме слоя 1в) содержатся

остатки Betula alba L., семена Menyathes trifoliata; в двух нижних слоях - 4 вида

рдестов (Potamogeton alpinus Balb. P. gramineus L., P. urteus L., P. obtusifolius Mert. et Koch.), Heleocharis palustris (L.) R. Br., Calla palustris L., Ceratophyllum demersum L., Myryophyllum verticillatum L.

Все эти формы, по

заключению О.Н. Станищевой, - более южные по сравнению с современной

растительностью мыса Каргинского; три последние вообще живут за пределами

Арктики. Такой состав растительности типичен для послеледникового теплого

времени.

Для поздне- и послеледниковых отложений этого

участка долины Енисея имеется очень скудная палинологическая характеристика.

Приведенная выше диаграмма (см. рис. 16), составленная М.В. Барковой для разреза

74-Т, расположенного на правом берегу Енисея в 1,2 км севернее устья р. Казанки

(см. рис. 12), дает только некоторые представления о спорово-пыльцевых спектрах

озерных отложений (спектры образцов 11, 13, 18), подстилаемых ледниковыми и

водно-ледниковыми образованиями, не содержащими пыльцу и споры. Обр. 9 из самых

низов толщи, равно как и образцы 15 и 17, относящиеся к ее средней части, также

оказались "пустыми". Спектры образцов 13 и 11, по заключению М.В. Барковой

(1961, стр. 181), характеризуются значительным содержанием пыльцы древесных

пород (до 76% в спектре 11) - преимущественно Picea sp., Pinus silvestris и, в значительно меньшей степени, Pinus sibirica, которая вообще не нашла отражения на диаграмме. Кроме пыльцы

хвойных пород, заметное место занимает пыльца мелколиственной Betula sect. Albae, содержание

которой достигает 40,1% в спектре 13. В спектре 18 пыльца древесных пород резко

сокращается; она представлена в основном пыльцой ели. Пыльца трав, кустарников и

кустарничков выражена в спектрах очень слабо. В общем составе спор большое

участие принимают споры Sphagnum sp., Bryales, сем. Polypodiaceae. Единично зафиксированы споры Lycopodium elavatum, L. apressum и Selaginella sp.

Проводить какие-либо сопоставления

описанных трех спектров с диаграммой В.Н. Сакса для озерных отложений и

торфяников на р. Санчуговке (см. рис. 17) крайне затруднительно. Сугубо

предположительно можно сопоставить спектры 11-13 с нижним максимумом ели на

диаграмме В.Н. Сакса.

Поздне- и послеледниковые

отложения описанного участка долины Енисея датировались по С14 в

обнажении у мыса Каргинского (см. рис. 13). Возраст растительного детрита,

отобранного Л.Д. Сулержицким в 1967 г. из слоя 5 с высоты 25 м над урезом реки,

оказался равным 15 300±200 л.н.

(ГИН-421). Эта дата отвечает времени накопления средней части аллювия

погребенной долины. Другой образец был отобран из верхней части слоя 2 почти

непосредственно под торфяниками с высоты 29 м над урезом Енисея (см. рис. 13).

Здесь Л.Д. Сулержицким в 1966 г. были обнаружены остатки бобровой плотины.

Радиоуглеродному анализу подвергались куски древесины с ясными следами погрызов.

Возраст их оказался равным 9540±50л.н. (ГИН-260). Первая дата (ГИН-421)

указывает на весьма древний - сартанский - возраст погребенной долины и

выполняющих ее отложений. Врез и формирование ее, по-видимому, произошли

непосредственно вслед за отступанием ледника и спуска приледниковых озер во

время интерстадиального потепления, наступившего, по всей вероятности, после

максимальной стадии сартанского оледенения (гыданская стадия, по С.Л. Троицкому,

1967а). Исходя из этой даты можно сказать только, что отступание началось раньше

чем 15 000 л.н. Учитывая, однако, что накопление галечников и песчаных

образований, приносимых талыми водами, могло происходить очень быстро, можно

предположить, что начало деградации ледника, последовавшей за ним, врез и

выполнение долины осадками геологически одновременны. В абсолютном исчислении

этот процесс вряд ли мог растянуться более чем на сотни, от силы одну-две тысячи

лет. Накопление верхней, более тонкозернистой части аллювия погребенной долины

происходило, вероятно, значительно медленнее в условиях полузастойных, возможно

озерных, водоемов, о чем свидетельствует обилие в супесях растительного детрита.

Формированию торфяников отвечает полное зарастание озер, которое произошло уже

после 9500±50 л.н. Исходя из этой даты и даты ГИН-421, можно сказать,

что верхняя часть аллювия и озерно-аллювиальные супеси (слои 5-9) мощностью

около 4 м формировались в течение 5500-6000 лет. Средняя скорость

осадконакопления, таким образом, составляла примерно 0,6-0,7 см в год.

В долине р. Малая Хета озерные

отложения и торфяники, выполняющие понижения на поверхности каргинской террасы,

изучались в двух разрезах - у пос. Малая Хета и в обнажениях выше по течению.

Ниже приводится разрез (обн. 1-К, 43-Т), описанный нами в 1962 г. и ранее

подробно изученный С.Л. Троицким в разные годы его полевых исследований (рис.

19). Абсолютная высота кровли около 20 м и около 17 м над урезом Малой Хеты.

|

Возраст |

Описание |

Мощность, м |

|

l QIV |

1. Почва -

слаботорфянистая, тонкая, желтоватая супесь. |

0,25 |

|

ph QIV |

2. Торф желто-бурый до темно-бурого,

слоистый, с тонкими (несколько сантиметров) прослоями бурой супеси. С четкой

границей ложится на слой 3. |

0,25 |

|

l QIV |

3. Тонкие серые, довольно однородные

супеси. Слоистость не выражена. В верхней части -прослой торфа, содержащего

крупные обломки стволов и ветвей Betula sp., Larix sp., Picea obovata, а также множество шишек Picea obovata (определения

А.И. Зубковой и Н.П. Настенко). |

1,0 |

|

l QIV |

4. Темно-коричневые до черных

торфянистые супеси, переходящие в торф. Переполнены остатками древесины и

шишек того же состава, что и в слое 2. Кроме того, встречены стволы и кора

белой березы |

0,7 |

|

l QIV |

5. Тонкие слоистые серовато-зеленоватые

супеси. Граница со слоем 4 довольно четкая. |

0,25 |

|

l QIV |

6. Серые слоистые суглинки с очень

тонкими прослойками (несколько миллиметров) намывного торфа. |

видимая 0,6 |

В 10 м выше по оврагу видно, что

слой 3 почти выклинивается и торфяники слоев 2 и 4 разделены только небольшим

прослоем супесей. Здесь особенно велико скопление шишек ели и стволов

лиственницы.

Спорово-пыльцевой анализ 22

образцов из этого разреза производился М.В. Барковой (1960). Составленная ею

диаграмма (см. рис. 19) может служить опорной для озерных отложений и

торфяников, венчающих разрез каргинской террасы описываемого района. Из

диаграммы видно, что в целом состав спектров характеризуется преобладанием

пыльцы деревьев и спор при незначительном участии пыльцы трав. Следует отметить,

что М.В. Баркова относит пыльцу

Alnus sp. к древесной, что, по-видимому, не вполне правильно. По

данным других исследователей (Н.Я. Кац и С.В. Кац, О.В. Матвеева и др.), пыльца

древесной ольхи присутствует в поздне- и послеледниковых отложениях

Приенисейского Севера в крайне ограниченном количестве. Основная же масса пыльцы

принадлежит кустарниковой форме ольхи - Alnaster (рис. 20, верхние спектры). Если учесть это обстоятельство, то ход