| ||

|

УДК 552.5:551.8:551.482(261.3)

Санкт-Петербургский государственный университет 199034 С-Петербург,

Университетская наб., 7/9

*

Всероссийский нефтяной

научно-исследовательский геологоразведочный институт 191104 Санкт-Петербург,

Литейный просп., 29 | ||

|

|

|

Приводится описание разрезов позднеледниковых - голоценовых

отложений, вскрытых р. Невой, - несколько ниже по течению от г. Кировска

(в районе Невского пятачка) и примерно в 2 км ниже по течению от

впадения в Неву р. Тосны. Рассмотрены результаты гранулометрического,

химического, дифференциально-термического, рентгенофазового анализов и

изучения акцессорных минералов. На основе полученных материалов дана

литолого-минералогическая характеристика отложений и проведена их

корреляция. Обоснован вывод о существовании р. Невы уже с

позднеледникового времени, а не с максимума Ладожской трансгрессии в

позднем голоцене, как обычно принято считать.

В последние годы отмечается возрастание интереса к истории Ладожского

озера, связанное в немалой степени с экологическими и, особенно,

прогнозно-экологическими проблемами [История...,

1990; Эволюция..., 1993]. Для

решения этих проблем важно знать не только современное состояние, но и

эволюцию природных объектов. Поскольку же Ладожское озеро - одна из

составляющих единой системы озеро - Нева - Балтийское море [Геологический

мониторинг..., 1990], то

первостепенное значение приобретает выявление времени возникновения р.

Невы, без чего не может быть восстановлена и история всей системы.

В настоящее время, пожалуй, ни у кого не вызывает сомнения, что

Ладожское озеро, а если говорить точнее - водоем на территории его

современного распространения, образовалось в плейстоценовое время, как

восточная часть Балтийской системы приледниковых озер. Это было

убедительно и наглядно показано еще в книге Д.Д. Квасова [1975]

и в коллективной монографии [История..., 1990].

Краеугольным камнем последующих реконструкций дальнейшей истории озера

являлось представление (однако уже не кажущееся столь очевидным), что на

протяжении плейстоценовой истории и по крайней мере до литоринового

(атлантического) времени водоем, располагавшийся на территории

Ладожского озера, соединялся с Балтийским морем только проливом в районе

г. Выборг, известным под названием Гейниокского пролива.

Таким образом, по широко распространенному мнению, в плейстоцене и

начале голоцена геосистемы Ладожское озеро-река Нева еще не

существовало. О том, когда возникла эта система, т.е. когда образовалась

река Нева, единодушного мнения нет, несмотря на то, что история

формирования современных взглядов на проблему весьма продолжительна [История...,

1990; Квасов, 1975; Малаховский и др., 1993

и др.]. Начиная с работы Г. Де Геера [Квасов,

1975], вышедшей в конце прошлого

века, обычно считают, что река Нева зародилась лишь в конце голоцена в

результате трансгрессии озера к югу в связи с «перекосом» его, вызванным

поднятием Балтийского щита; в начале же голоцена порог стока Ладожского

озера находился вблизи г. Выборга [История..., 1990; Квасов, 1975; Квасов,

Назаренко, 1970; Можаев, 1973].

Высказывались предположения и о более древнем возрасте Невы. Например,

Ю. Айлио относил ее появление к началу II тысячелетия до н.э., К.К.

Марков полагал, что она образовалась в конце регрессии литоринового

моря, а С.С. Лапин считал, что разработка долины Невы началась с

иольдиевого времени [История...,

1990; Квасов, 1975; Квасов, Назаренко, 1970; Малаховский и др., 1993;

Можаев, 1973].

Авторы последних работ, в которых используются новейшие данные по донным

осадкам Ладожского озера и абсолютному возрасту отложений в его

обрамлении [Давыдова и др., 1993; Кошечкин, Экман, 1993;

Малаховский и др., 1993а, б],

возникновение Невы единодушно связывают с максимумом Ладожской

трансгрессии, закончившимся «прорывом ладожских вод и формированием

Невы» [Гусаков,

1990; Давыдова и др., 1993], хотя

продолжительность самой трансгрессии и особенно время ее максимального

развития оценивают по-разному. По существу, в этих работах обсуждаются и

дискутируются вопросы, связанные с продолжительностью трансгрессии,

временем проявления ее максимума, высотой подъема уровня вод, вызвавших

прорыв. Однако приведенные материалы не только позволяют детализировать

представления о молодом возрасте Невы, поскольку они дают возможность с

большей достоверностью оценивать время максимума Ладожской трансгрессии,

но одновременно вызывают и определенные сомнения в справедливости самого

мнения о молодости Невы [Верзилин,

1994; Верзилин и др., 1992; Верзилин, Калмыкова, 1993].

Эти сомнения усиливаются, если принять во внимание полученные нами

данные о литолого-минералогических особенностях позднеледниковых -

голоценовых отложений долины р. Невы. Одной из целей настоящей статьи и

является информация об этих особенностях.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ИЗУЧЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Вряд ли следует обосновывать положение, что наиболее достоверные, а

нередко и единственные данные, позволяющие судить об истории и

обстановках формирования геологических объектов, запечатлены в самих

породах. Естественно, что и история р. Невы надежно может быть

восстановлена лишь при изучении осадков, отложенных непосредственно ею

самой или парагенетически с ними связанных. К сожалению, таких доступных

для исследования объектов мало, и они не всегда поддаются

стратиграфическому расчленению «прямыми» методами (например, по

радиоуглеродным датировкам, спорово-пыльцевым данным, остаткам

диатомовых). Поэтому возникает необходимость корреляции осадков и

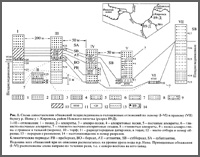

установления их генезиса на основе литологических показателей. Для позднеледниковых - голоценовых отложений, вскрытых р. Невой, опорным является сводный разрез в районе Невского пятачка, расположенный ниже по течению от г. Кировска (разрез 89-Д). Описание и некоторая минералого-геохимическая характеристика его приводились ранее [Верзилин и др., 1992; Верзилин, Калмыкова, 1993; Малаховский и др., 1993а]. Напомним лишь основные черты строения сводного разреза, составленного по нескольким частным (рис. 1).

Наиболее характерными для позднеледниковых осадков являются

голубовато-серые алевриты тонкослоистые, волнистослоистые или с четкими

следами восходящих знаков ряби. Меньше распространены желтые и

светло-серые алевро-пески. Взбегающая слоистость в них и в подстилающих

голубовато-серых алевритах иногда образует единый комплекс. В нижней

части разреза среди алевритов присутствуют перемятые породы,

представленные неотсортированным, с обломками гравийной и галечной

размерности, голубовато-серым моренным материалом, перемешанным с

желтоцветным и светло-серым песчано-дресвяным. Мощность их около 0.7 м.

Местами в воде или несколько выше ее отмечались выходы голубовато-серой

песчано-алеврито-глинистой морены с гальками и валунами. Мощность всей

пачки позднеледниковых отложений, вероятно, не менее 6 м. Выше залегают породы пребореала. Они сложены либо желтоватыми алевритовыми песками (около 1 м); либо коричневато-серыми песко-гравийниками с галькой и валунами (0.2-0.3 м), сменяющимися вверх голубовато-серыми глинисто-песчано-алевритовыми осадками (0.2 м), а затем - торфом; либо желтыми с голубоватыми пятнами алевритами (вероятно, около 0.2 м), светло-серыми алевритовыми песками с гравием и реликтами корней растений (0.2 м), переходящими в торф, иногда с галькой до 10 см в подошве. К пребореалу относится лишь нижняя часть торфа, общая мощность которого достигает 1.5 м, а максимальный временной интервал накопления составляет 9550 ± 60 - 3400 ± 100 лет назад [Верзилин и др., 1992; Малаховский и др., 1993б]. Одновременно с накоплением торфа, и это видно в располагающихся несколько ниже по течению Невы обнажениях (см. рис. 1, IV-V), происходило отложение и других осадков: в бореале - темно-серых алевритов, нередко с прослойками углистого материала и обломками древесины, желтых и светло-серых алевритовых песков, общей мощностью около 1.7 м; в атлантическое время - тонкопереслаивающихся светло-серых до черных алевритов, песков и торфяных прослоев (мощность неясна, т.к. выходы у уреза воды); в суббореальное время - светло-серых алевритовых песков, в кровле с буровато-серыми алевритами (мощность около 3 м). На торф и на разные уровни бореальных-суббореальных отложений ложатся светло-желтые до ржаво-желтых пески субатлантического возраста, относимые ко времени Ладожской трансгрессии [Малаховский и др., 1993а, б], мощность которых достигает 2.7 м. В районе Невского пятачка на правом берегу р. Невы в позднеледниковых - голоценовых отложениях торф не отмечен, и разрез имеет несколько иное строение и литолого-минералогический состав, чем на левом берегу (см. рис. 1, VII).

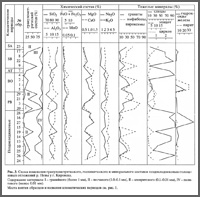

На левом берегу р. Невы примерно в 2 км ниже по течению от впадения в

нее р. Тосны был описан второй сводный разрез (89-Т) позднеледниковых -

голоценовых отложений (рис. 2). Здесь и далее в скобках приводятся

номера образцов, соответствующие указанным на рис. 2 и 4.

В основании разреза непосредственно выше уреза воды обнажена пачка около

7 м мощности светло-желтых косослойчатых (13) или со слоистостью типа

знаков ряби песков (14), в верхней части - с прослоями алевритов (9),

иногда ожелезненных (10). Перекрывается она голубовато-темно-серыми

тонкослоистыми (ленточными) глинами, вскрытыми на всю мощность (3.7 м)

примерно в 30 м выше по течению, где видна складочка, в ядре которой

обнажены светло-желтые с прослойками до ржаво-желтых пески и алевриты. В

нижней части глины параллельно-тонкослоистые с размером слойков в доли и

единицы миллиметров (11), несколько выше основания нередко с тонкой

слоистостью типа мелких знаков ряби. В средней части пачки в глинах

виден валу, поперечником около 30 см. Нижняя часть его вдавлена в глины,

а верхняя - облекается ими. На уровне валуна присутствует прослой глины

с примесью гравийных зерен. В кровле (около 20 см) глины становятся

коричневыми (12), чему предшествует появление в сероцветных глинах

прослоев с красноватым оттенком. Выше располагаются сложно перемятые

пески, но вскрыта лишь их подошва.

Примерно в 200 м выше по течению на глинах (1, 2) залегают

желтовато-светло-серые и светло-желтые пески (3) с прослоями почти

черного цвета (6), в верхней части с алевритами (4). Они отчетливо

перемяты, иногда со следами «закручивания» материала. Перемятость

подчеркивается наличием причудливо деформированных прослойков,

обогащенных глинистым материалом или состоящих из песчаного материала,

окрашенного почти в черный цвет из-за значительной примеси углистого

органического вещества. Облик этой перемятой пачки, мощность которой 2

м, вероятно, указывает на подводно-оползневое происхождение отмеченных

текстур.

Деформированная пачка перекрывается параллельно-слоистыми или со

слоистостью типа знаков ряби песками (5) и алевритами (8, 7) мощностью 4

м.

В нижней части пласта преобладают светло-желтые и светло-серые пески,

сменяющиеся вверх светло-коричневыми и рыжевато-желтыми алевритами. В

песках между погребенными знаками ряби встречаются примазки и линзочки

более тонкого материала с примесью глинистой составляющей. В верхней

части наблюдается линзовидная слоистость с подчиненной ролью песчаных

прослойков, слагающих валики ряби.

Для описанных обнажений близ впадения р. Тосны нет ни радиоуглеродных

датировок, ни палеонтологических данных, позволяющих судить о возрасте

осадков. Горизонт ленточных глин по известным геологическим данным [ИНКВА...,

1982], литологическим особенностям

и сходству внешнего облика с голубовато-серыми тонкослоистыми

алевритами, характерными для позднеледниковых отложений в районе

Невского пятачка, естественно относить к позднеледниковому возрасту.

Таковой же следует принимать и датировку подстилающих его песков.

Относительно же возраста отложений, залегающих выше ленточных глин, нам

кажется, могут быть предложены два варианта. Первый - это пребореальные

и бореальные отложения, постепенно сменившие позднеледниковое

осадконакопление. Второй - это осадки субатлантического возраста,

отвечающие пескам верхней части разрезов в районе Невского пятачка (см.

рис. 1). Во втором случае, соответственно, предполагается отсутствие в

разрезе отложений от пребореальных до суббореальных.

ЛИТОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ

ОСОБЕННОСТИ ОТЛОЖЕНИЙ Основные черты гранулометрических, геохимических и минеральных особенностей изученных отложений показаны на рис. 3 и 4. Вырисовывается четкая зависимость геохимических параметров осадков от их гранулометрии. Наиболее ярко ее фиксирует распределение кремнезема - резкое увеличение его содержаний в породах, обогащенных песчаным материалом, и уменьшение в алевритовых и, особенно, в глинистых. Эта тенденция четко проявляется в Тосненском разрезе; в отложениях, вскрытых близ г. Кировска, она выражена в меньшей степени и не так явно. В частности, в алевролитах суббореального возраста были отмечены содержания кремнезема, аналогичные песчаным осадкам. Некоторые отличия в химическом составе пород сравниваемых разрезов отражают, вероятно, гранулометрические особенности слагающих их отложений. В разрезе 89-Д нередко присутствуют содержащие грубообломочный материал породы, но нет собственно глинистых. В разрезе 89-Т, напротив, не встречена даже примесь гравийного материала, а глины являются характерными образованиями позднеледникового возраста. Отмеченные особенности гранулометрического состава осадков, скорее всего, следует объяснять расположением первого разреза ближе к питающей провинции. Соответственно, более длинный путь транспортировки материала приводил к его большей тонкозернистости и отсортированности.

Для сопоставления изученных разрезов химические данные надежных

показателей не дали. Правда, отмечаются (см. рис. 3 и 4) большие отличия

песков, залегающих в разрезе вблизи впадения р. Тосны выше

позднеледниковых отложений, от песков субатлантического возраста у г.

Кировска, чем от более древних. Это может рассматриваться как некоторый

довод в пользу пребореального и бореального возраста верхней части

Тосненского разреза.

Проведенные дифференциально-термические анализы фракций размером менее

0.01 мм, выделенных из всех отобранных образцов, показали общность

минерального состава пелитового материала и отсутствие принципиальных

отличий в разновозрастных породах. По существу, различия связаны с

неодинаковым содержанием органического вещества, что проявилось в разной

степени выраженности экзотермического эффекта в интервале температур

250-550°С на термических кривых.

Для более точного определения состава глинистых минералов было проведено

рентгенофазовое изучение тех же фракций размером менее 0.01 мм в

ориентированных препаратах, приготовленных по методике, описанной в

работе [Рентгенография..., 1983].

Съемка этих препаратов производилась в воздушно-сухом и насыщенном

этиленгликолем состояниях с использованием дополнительной вертикальной

щели (ширина 1 мм) перед детектором для получения четких дифракционных

максимумов при малых начальных углах съемки. Типичные дифрактограммы

образцов приведены на рис. 5А. Состав глинистых минералов во всех

образцах оказался одинаковым - гидрослюда, хлорит и примесь

смешанослойных минералов в отдельных образцах. Помимо глинистых

минералов по характерным межплоскостным расстояниям постоянно

фиксируются кварц (0.425; 0.333-0.334 нм) и в небольшом количестве

полевые шпаты (0.324-0.325; 0.319; 0.402-0.404 нм и др.), иногда

отмечается примесь амфиболов (0.838-0.847 нм). Гидрослюда относится к группе Al-гидрослюд с диоктаэдрическим заполнением октаэдрического слоя. Диагностируется по базальным рефлексам d (нм) - 001: 0.996-1.03 (001); 0.497-0.498 (002), причем второй базальный рефлекс нередко достаточно интенсивный. На диоктаэдрический характер гидрослюды помимо четкого рефлекса (002) указывает и значение отражения (060), равное 0.1500-0.1503 нм. В некоторых породах содержится в различной степени разбухающая гидрослюда (см., например, 89-Д-28 на рис. 5а). На дифрактограммах такая гидрослюда определяется по асимметрии рефлекса (001) со стороны отражения меньших углов. По критериям, предложенным в работах [Коссовская, Дриц, 1970; Утсал, 1971], в этих гидрослюдах концентрация разбухающих пакетов не превышает 10%. О гидрослюдистой природе минерала свидетельствует постоянное присутствие на дифференциально-термических кривых эндотермического пика в интервале температур 80-250°С, связанного с выделением межслоевой воды, и эндотермического пика в интервале температур 500-600°С, обусловленного удалением из структуры минерала конституционной воды.

Хлорит

определен по характерным базальным максимумам

d (нм) - 001: 1.40-1.43 (001); 0.710-0.715 (002); 0.470-0.473 (003);

0.356-0.357 (004).

На основании сравнения интенсивностей указанных рефлексов можно

предположить, что хлорит Fe-Mg типа, так как у него, в противоположность

хлоритам Fe-типа, нечетные рефлексы на дифрактограммах достаточно ясно

выражены [Котельников, Конюхов, 1986; Рентгеновские

методы..., 1965]. И кроме того, на

дифференциально-термических кривых он обычно проявляется по

эндотермическому эффекту в интервале 600-700°С, что также соответствует

Fe-Mg хлориту.

Смешанослойные минералы относятся к

неупорядоченным образованиям монтмориллонит-гидрослюдистого состава.

Идентифицированы они по серии слабых рефлексов в интервале 1.12-1.26 нм,

практически исчезающими после насыщения препарата этиленгликолем, и по

некоторым другим признакам, приводимым в работе [Дриц,

Сахаров, 1976].

Поскольку состав глинистых минералов в изученных отложениях одинаков и

прямо не может быть использован при расчленении и корреляции разрезов,

нами была сделана попытка для этой же цели употребить коэффициент

структурного совершенства (степени кристалличности) гидрослюды:

отношение высоты пика (001) гидрослюды к ширине его основания. В

отложениях разрезов у Невского пятачка и в районе впадения р. Тосны

величина коэффициента изменяется, соответственно, от 1.1 до 3.4 и от 1.7

до 3.8. В обоих разрезах более высокие значения коэффициента отмечаются

для позднеледниковых осадков, независимо от их гранулометрического

состава.

Ранее нами уже обсуждался вопрос о возможности использования

коэффициента структурного совершенства гидрослюды при расчленении

верхнечетвертичных донных отложений Ладожского озера, и было высказано

предположение, что выявленный скачок величины коэффициента отвечает

границе позднеледниковых и голоценовых осадков [Верзилин

и др., 1993]. Это предположение как

будто бы находит подтверждение и на материалах рассматриваемых объектов

(см. рис. 5а). Тем самым коэффициент структурного совершенства гидрослюд

может служить одним из критериев при корреляции осадков.

Необходимо отметить, что несмотря на различия в гранулометрическом

составе описанных здесь пород и ранее изученных разрезов донных

отложений Ладожского озера, состав глинистых и обломочных минералов (во

фракции менее 0.01 мм) в них одинаков. Это хорошо видно при сравнении

дифрактограмм (рис. 5а и 5б).

Проведенные рентгенофазовые исследования выявили практическое тождество

состава глинистых минералов позднеледниковых - голоценовых отложений как

Ладожского озера, так и разрезов двух районов по берегам р. Невы, вне

зависимости от гранулометрии пород и их возрастной принадлежности. Это,

очевидно, с одной стороны, свидетельствует о постоянном существовании

одной и той же обширной области сноса, поставлявшей терригенный материал

в соответствующие районы осадконакопления, а с другой - о стабильности

параметров формирования отложений во времени.

Акцессорные минералы были изучены во всех образцах, отобранных из

разреза Невского пятачка и из разреза близ р. Тосны. Качественный состав

акцессорных минералов в обоих разрезах характеризуется значительным

однообразием. Основную часть тяжелой фракции составляют минералы групп

амфиболов и пироксенов (в отдельных образцах до 55-74%), слюд (до 100%)

и гранатов пироп-альмандинового ряда (до 45-53%). Иногда первые десятки

процентов в тяжелой фракции приходятся на гидроксиды железа, до 10-17%

на магнетит, до 10% на ильменит с лейкоксеном и эпидот. Турмалин,

апатит, сфен, циркон, ставролит, кианит, гематит присутствуют в

количестве 1-4%. В долях процента и в единичных зернах встречаются

рутил, анатаз, монацит, хромшпинелиды. Эпизодически наблюдаются пирит,

барит и биогенные фосфаты.

В изученных разрезах количественные изменения в составе главных

акцессорных минералов связаны чаще всего с различиями гранулометрии

пород. Так, слюдами обогащены алевриты, а гранатами и минералами групп

амфиболов и пироксенов - песчаные породы. Однако просматриваются и

некоторые особенности в распределении акцессорных минералов как в

отложениях различных климатических периодов, так и по разрезам.

В разрезе Невского пятачка соотношение гранатов, слюд и амфиболов с

пироксенами в нижней части позднеледниковых отложений (см. рис. 3, обр.

10, 24-26) резко колеблется, несмотря на относительную однотипность

пород, причем в собственно моренных образованиях преобладают амфиболы с

пироксенами и гранаты. Залегающие выше позднеледниковые отложения

отличаются, за редким исключением, постоянным значительным количеством

слюд и постоянным присутствием гидроксидов железа. Для пород пребореала

и бореала типичны высокое содержание гранатов и амфиболов с пироксенами,

а также появление и частая встречаемость циркона. Кроме того, для

отложений пребореала отличительной чертой является довольно большое

количество в тяжелой фракции эпидота (до 8%), а для пород бореала

нередок пирит в виде гроздевидных глобулярных образований, стяжений и

псевдоморфоз по растительным остаткам. Лишь в кровле отложений бореала

(см. рис. 3, обр. 4) отмечается значительное содержание биотита, который

превалирует и в составе тяжелой фракции пород атлантика и суббореала.

Пески, относимые к субатлантическому времени, характеризуются

эпидот-гранат-амфиболовой ассоциацией акцессорных минералов.

Таким образом, наиболее существенными отличиями в составе и соотношении

акцессорных минералов отложений разного возраста в разрезе Невского

пятачка являются: высокое содержание слюд и часто наличие повышенных

концентраций гидроксидов железа в позднеледниковых отложениях; высокое

содержание граната, амфиболов, пироксенов и обычное присутствие циркона

в отложениях пребореала и бореала; наиболее значительное количество

эпидота в породах пребореала; частая встречаемость пирита в отложениях

бореала; большая доля слюд в тяжелой фракции пород суббореала.

В разрезе близ впадения р. Тосны (89-Т) содержится практически тот же

набор акцессорных минералов, что и в разрезе 89-Д. Хотя следует отметить

и некоторые различия. Если в разрезе 89-Д ставролит наблюдался

эпизодически и только в единичных зернах, то в разрезе 89-Т ставролит

присутствует почти постоянно, а количество его нередко составляет более

одного процента (до 3.8%) тяжелой фракции. Увеличивается частота

встречаемости среди акцессорных минералов кианита, апатита и сфена.

Наиболее вероятно, что указанные особенности объясняются имевшим место

дополнительным привносом данных минералов реками Тосной и Мгой.

Поскольку возрастное расчленение отложений Тосненского разреза

отсутствует, попытаемся сделать это на основе сопоставления особенностей

распределения акцессорных минералов в нем и в опорном разрезе Невского

пятачка. Верхняя алеврито-песчаная часть обнажения (см. рис. 4, обр.

3-8) отличается (за редким исключением) высоким содержанием амфиболов и

граната. По сравнению с нижней частью разреза для нее свойственно в

среднем повышенное содержание эпидота и постоянное наличие циркона. По

совокупности данных верхнюю часть разреза с наибольшей степенью

вероятности следует относить к отложениям пребореала и бореала, так как

для нее типичны признаки, установленные для отложений этого возраста в

разрезе 89-Д.

Образцы из всей нижней части разреза характеризуются относительной

общностью состава тяжелых минералов. Основными акцессорными минералами в

ней являются амфиболы, пироксены гранат, слюды и гидроксиды железа (см.

рис. 4). Содержание слюд в целом в этой части разреза более высокое, чем

в верхней части. По этому признаку и по постоянно повышенному количеству

гидроксидов железа ее можно соотнести с позднеледниковыми отложениями

разреза Невского пятачка. Более низкое по сравнению с позднеледниковыми

отложениями разреза 89-Д содержание слюд объясняется, вероятно, меньшим

распространением в осадках алевритового материала, с которым обычно

четко коррелируется повышенное количество этих минералов.

Таким образом, результаты изучения акцессорных минералов, совместно с

другими приведенными данными об особенностях состава изученных

отложений, подтверждают мнение о позднеледниковом возрасте нижней

песчаной и глинистой пачек разреза близ р. Тосны (см. рис. 2) и с

большой долей вероятности позволяют предположить, что залегающие выше

ленточных глин отложения отвечают пребореалу и началу бореала.

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

Выявленный практически тождественный минеральный и химический составы

одноименных гранулометрических разностей, а также фракций размером менее

0.01 мм по изученным разрезам позднеледниковых - голоценовых отложений

долины р. Невы, по нашему мнению, однозначно свидетельствует о

постоянном приносе почти всего терригенного материала из одной и той же

весьма обширной питающей провинции - единой естественной

седиментационной области Ладожского озера. Причем само озеро или,

точнее, его юго-западная часть, очевидно, представляла собой транзитный

участок для осадочного материала, т.е. смеситель, в пределах которого

осуществлялись в какой-то мере и осреднение терригенного вещества и его

некоторая дифференциация по гидравлической крупности. В результате в

палео-Неву приносилась в основном как бы «рафинированная» (очищенная от

грубообломочного, а часто и песчаного материала) и осредненная

гидродинамическими процессами «средняя проба»; терригенного вещества,

поступавшего в юго-западную часть озера.

Представления о таком осреднении в озере терригенного осадочного

вещества, попадавшего затем в Неву, находят подтверждение в данных и

выводах, приводимых в работе [Барков

и др., 1983]. Естественно,

поступавший в палео-Неву такой уже гидравлически преобразованный

осадочный материал мог обладать достаточно жесткой корреляцией

ассоциации обломочных тяжелых минералов с гранулометрическим составом. И

эта корреляция в каждый конкретный этап существования палео-Невы, в

обстановке в общем гидродинамически однотипной, очевидно, нарушалась

незначительно. Вероятно, палео-Нева и в прежние времена выступала как

канал спуска Ладожских вод, постоянно «засасывавший» осадочный материал

из озера, но почти не отлагавший его в своих пределах, являясь

преимущественно транзитной артерией.

Следует подчеркнуть, что состав акцессорных минералов в терригенных

осадках, как правило, очень чутко реагирует на появление дополнительных

областей сноса, на колебания соотношения материала, приносимого из

разных водосборов, и другие изменения в питающих провинциях или на путях

переноса осадочного материала. Яркий пример тому - большие колебания

содержаний отдельных тяжелых минералов по площади в современных осадках

Невской губы до строительства дамбы, отраженные в публикациях [Логвиненко

и др., 1980, 1988], и значительные

изменения в их распределении, вызванные этим строительством [Окнова,

Верзилин, 1992].

Ранее было показано [Окнова,

Верзилин, 1992], что строительство

дамбы привело к существенной трансформации ассоциаций тяжелых минералов,

основные причины которой - прекращение вдольберегового переноса в месте

ее сооружения и некоторое ослабление гидродинамической активности на

акватории Невской губы. Все это предопределило меньшее перераспределение

обломочного материала и, тем самым, большее отражение в осадках

воздействия местных источников сноса.

В результате, несмотря на то, что основная масса осадочного материала

приносится в Невскую губу рекой Невой, влияние дополнительных областей

сноса в настоящее время приводит к значительной трансформации ассоциаций

тяжелых минералов в районах, расположенных вблизи от них. Так, выявлено

часто резкое обогащение осадков черными рудными минералами (ильменитом и

магнетитом) и гидроксидами железа вблизи от острова Котлин и пос. Лисий

нос, а амфиболами и эпидотом - отложений восточной части губы и района

пос. Лисий нос. Более высокие содержания граната характерны для южных

районов Невской губы, а циркона - для северных. Из основных тяжелых

минералов, присутствующих в терригенных осадках Невской губы, лишь для

слюд и хлорита не отмечается отчетливой связи с какой-либо питающей

провинцией, поскольку высокие флотационные свойства благоприятствуют их

широкому разносу и обогащению осадков, удаленных от береговых зон.

Приведенные данные наглядно подтверждают сделанное на основании

практически идентичного состава тяжелых минералов во всех изученных

позднеледниковых - голоценовых отложениях р. Невы заключение о

поступлении слагающего их терригенного материала на протяжении всего

указанного возрастного интервала, по существу, из одной питающей

провинции - Ладожского озера. Проявившееся, как уже указывалось, в

отложениях разреза близ впадения р. Тосна влияние дополнительной области

сноса - водосборов рек Тосна и Мги - могло быть лишь незначительным.

На основании результатов петрографического изучения песчаных осадков

Ладожского озера недавно было показано [Усенков

и др., 1994], что для мелких

фракций песков юго-западной части озера характерно обилие слюд в связи с

выносом их реками с Карельского перешейка, дренирующими гранитогнейсы.

Напротив, для р. Волхов, размывающей кембрийско-ордовикские осадочные

толщи южного Приладожья, этого не наблюдается, а типично обилие

регенерационного кварца. Следовательно, высокое содержание слюд во всех

изученных нами отложениях может рассматриваться как показатель

постоянного привноса основной части осадочного материала из Карельского

региона, а, следовательно, тем самым, и постоянно - с позднеледникового

времени - существования р. Невы.

Таким образом, проведенные исследования не подтверждают мнения о том,

что Нева образовалась во время максимума Ладожской трансгрессии в

результате перелива озерных вод через водораздел между рекой Мгой

(впадавшей якобы сначала в Ладогу) и Тосной (впадавшей в Финский залив)

[Квасов,

1975]. Имей место такая смена

областей сноса для осадков, формировавшихся в районе Невского пятачка,

она проявлялась бы в кардинальных изменениях состава отлагавшегося

терригенного материала во времени. Отсутствие таких изменений, нам

представляется, однозначно свидетельствует в пользу существования р.

Невы с позднеледникового времени. Такой вывод полностью согласуется с

некоторыми текстурными особенностями отложений. Как было показано, в изученных обнажениях имеют широкое развитие позднеледниковые отложения. Так, согласно данным, приведенным в работе [Малаховский и др., 1993а], в одном из разрезов, в районе Невского пятачка, в кровле их обнаружены споры и пыльца, позволяющие датировать вмещающие их осадки поздним дриасом. Последнее, равно как и отсутствие следов значительных перерывов между рассматриваемыми отложениями и залегающими выше пребореальными, охарактеризованными абсолютными датировками около 9550 лет, позволяет считать, что вскрытые позднеледниковые отложения включают и наиболее молодые образования. Морфологические особенности часто отмечаемой в них четкой слоистости восходящих знаков ряби (рис. 6) указывают на то, что направление водных потоков, отлагавших осадочный материал, в позднем дриасе соответствовало современному течению р. Невы.

Данные о распространении позднедриасовых отложений в описанных

обнажениях по береговым обрывам Невы ставят под сомнение утверждения о

том, что бассейн осадконакопления на территории Приневской низины

существовал лишь в начальный период развития приледникового озера

Рамзая, позже он исчез, и сообщение между Ладожским и Невским плесами

поддерживалось только через северную часть Карельского перешейка. Из

приведенного фактического материала следует, что прекративший

существование в аллереде водоем должен был оставить после себя речную

протоку - палео-Неву. Соответственно, по нашему мнению, именно в это

время образовалась геосистема Ладожское озеро - река Нева. Возникновение

в таком случае пролива в северной части Карельского перешейка

проблематично.

Присутствие в обнажениях Невского пятачка терригенных отложений всех

климатических периодов голоцена, значительная литологическая

изменчивость слагающих изученные разрезы пород (наряду с довольно

стабильным минеральным составом в сходных гранулометрических разностях),

широкое развитие разнообразной косой слойчатости, свидетельствующей об

отложении осадочного материала в подвижной водной среде, следы

многочисленных размывов и врезов более молодых осадков в более древние,

нередкое залегание молодых осадков гипсометрически ниже древних (см.

рис. 1 и 2) - все эти черты в совокупности позволяют предполагать, что

описанные отложения образовались вследствие деятельности палео-Невы,

постоянно существовавшей с позднеледникового времени и до наших дней.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

История р. Невы, и соответственно геосистемы Ладожское озеро - река

Нева, может быть достоверно выяснена лишь на основе изучения осадков,

отложенных ею самою. Впервые проведенное с этой целью детальное

литологическое изучение сводного разреза, опорного для позднеледниковых

- голоценовых отложений, вскрытых в современных бортах р. Невы в районе

Невского пятачка, и разреза - близ впадения р. Тосна, выявило:

1. Наличие четкой зависимости химического состава и соотношения

содержаний тяжелых минералов от гранулометрических особенностей пород.

2. Однообразие состава глинистых минералов (гидрослюда и хлорит, в

отдельных образцах с примесью смешанослойных

монтмориллонит-гидрослюдистого ряда) во фракции размером менее 0.01 мм

независимо от гранулометрического состава и возрастной принадлежности

пород. Проявление большего структурного совершенства гидрослюд в

позднеледниковых отложениях по сравнению с голоценовыми. Аналогичные

особенности ранее были отмечены и в осадках Ладожского озера.

3. Практически тождественный минеральный и химический составы пород с

одинаковыми гранулометрическими характеристиками, по мнению авторов,

однозначно свидетельствуют о постоянном приносе почти всего терригенного

материала из Ладожского озера. Подтверждает это и ориентировка

косослойчатых текстур.

Особенности литологического состава позднеледниковых - голоценовых пород

бортов р. Невы, представительные данные об абсолютном возрасте

отложений, свидетельствующие о присутствии осадков всех климатических

периодов голоцена, позволили сделать вывод о постоянном существовании р.

Невы уже с позднеледникового времени.

Авторы приносят благодарность проф. Д.Б. Малаховскому за привлечение

внимания к затронутой в статье проблеме, помощь в полевом изучении

объектов и предоставлении данных по радиоуглеродным датировкам и оценке

возраста пород по палинологическим заключениям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Барков Л.К., Щербаков Е.М., Усенков С.М.

Состав и динамика современных донных осадков южной части Ладожского озера

// Вестник ЛГУ. 1983. Вып. 1. № 6. С. 32-40.

Верзилин Н.Н., Гонтарев Е.А., Антонова М.С.

Некоторые данные о литологии и геохимии плейстоцен - голоценовых донных

осадков северной части Ладожского озера // Эволюция природных обстановок

и современное состояние геосистемы Ладожского озера / Под ред. Давыдовой

Н.Н., Кошечкина Б.И. СПб.: Изд-во РГО, 1993. С. 25-35.

Верзилин Н.Н., Калмыкова Н.А.

Минералого-геохимическая характеристика позднеледниковых - голоценовых

отложений Палеоневы района г. Кировска // Эволюция природных обстановок

и современное состояние геосистемы Ладожского озера / Под ред. Давыдовой

Н.Н., Кошечкина Б.И. СПб.: Изд-во РГО, 1993. С. 85-92.

Верзилин Н.Н., Малаховский Д.Б., Калмыкова Н.А.

и др. Минералого-геохимические особенности позднеледниковых - голоценовых

отложений Палеоневы // Аллювий (Межвуз. сб. науч. трудов). Пермь: Изд-во

ПГУ, 1992. С. 58-64.

Верзилин Н.Н. Новые представления о

времени возникновения Невы // Вестник СПбГУ. 1994. Сер. 7. Вып. 4. С.

58-63.

Геологический мониторинг и проблемы геоэкологии Балтийского и Черного

морей. Междунар. симпозиум / Под ред. Егиазарова Б.Х., Айнемера А.И.,

Додина Д.Д. Л.: Наука, 1990. 100 с.

Гусаков Б.Л. Ладожское озеро.

Современные проблемы. Л.: Знание, 1990. 32 с.

Давыдова Н.Н., Делюсина И.В., Рыбалко А.Е.

и др. Донные отложения Ладожского озера и его эволюция в позднем

плейстоцене-голоцене // Эволюция природных обстановок и современное

состояние геосистемы Ладожского озера / Под ред. Давыдовой Н.Н.,

Кошечкина Б.И. СПб.: Изд-во РГО, 1993. С. 14-24.

Дриц В.А., Сахаров Б.А.

Рентгеноструктурный анализ смешанослойных минералов. М.: Наука, 1976. 256

с.

ИНКВА. XI Конгресс, 1992. Путеводитель экскурсий А-15, С-15. Ленинград и

Ленинградская область / Под ред. Краснова И.И., Зарриной Е.П. М.:

ВИНИТИ, 1982. 67 с.

История Ладожского, Онежского, Псковско-Чудского озер, Байкала и Ханка /

Под ред. Квасова Д.Д., Мартинсона Г.Г., Раукаса А.В. Л.: Наука, 1990.

280 с.

Квасов Д.Д., Назаренко В.А. О

датировке максимума Ладожской трансгрессии // История озер (Тр. Всесоюзн.

симпозиума) / Под ред. Кабайлене М.В. Вильнюс, 1970. Т. 2. С. 332-341.

Квасов Д.Д.

Позднечетвертичная история крупных озер и внутренних морей Восточной

Европы. Л.: Наука, 1975. 278 с.

Коссовская А.Г., Дриц В.А. О

гидрослюдах осадочных пород // Глины, их минералогия, свойства и

практическое значение. М.: Наука, 1970. С. 51-57.

Котельников Д.Д., Конюхов А.И.

Глинистые минералы осадочных пород. М.: Недра, 1986. 247 с.

Кошечкин Б.И., Экман И.Н. Голоценовые трансгрессии Ладожского озера / Под ред. Давыдовой Н.Н.,

Кошечкина Б.И. СПб.: Изд-во РГО, 1993. С. 49-60.

Логвиненко Н.В., Барков Л.К., Усенков С.М.

Некоторые особенности минералогического состава донных осадков восточной

части Финского залива // Вестник ЛГУ. 1980. Сер. 7. Вып. 2. № 12. С.

7-19.

Логвиненко Н.В., Барков Л.К., Усенков С.М.

Литология и литодинамика современных осадков восточной части Финского

залива. Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. 148 с.

Малаховский Д.Б., Арсланов Х.А., Гей Н.А.

и др. Новые данные по истории возникновения Невы // Эволюция природных

обстановок и современное состояние геосистемы Ладожского озера / Под

ред. Давыдовой Н.Н., Кошечкина Б.И. СПб.: Изд-во РГО, 1993а. С. 74-84.

Малаховский Д.Б., Арсланов Х.А., Гей Н.А.

и др. Новые данные по голоценовой истории Ладожского озера // Эволюция

природных обстановок и современное состояние геосистемы Ладожского озера

/ Под ред. Давыдовой Н.Н., Кошечкина Б.И. СПб.: Изд-во РГО, 1993б. С.

61-73.

Можаев Б.Н. Новейшая тектоника

Северо-Запада Русской равнины. Л.: Недра, 1973. 232 с.

Окнова Н.С., Верзилин Н.Н.

Тяжелые минералы современных донных осадков Невской губы и влияние на их

состав строительства дамбы // Аллювий (Межвуз. сб. науч. трудов). Пермь:

Изд-во ПГУ, 1992. С. 64-69.

Рентгеновские методы изучения и структура глинистых минералов. Пер. с

англ. / Под ред. Брауна Г. М.: Мир, 1965.599 с.

Рентгенография основных типов породообразующих минералов / Под ред.

Франк-Каменецкого В.A. Л.: Недра, 1983. 359 с.

Усенков С.М., Шванов В.Н., Засименко Л.И.

Петрографическое изучение песчаных осадков Ладожского озера (с применением

шлифов и окрашивания полевых шпатов) // Бюл. МОИП. Отд. геол. 1994. Т.

69 1 Вып. 5. С. 59-71.

Утсал К.Р. О технике и методике

исследования глинистых минералов рентгеновскими методами // Уч. зап.

Тартуского унив-та. 1971. Вып. 286. С. 3-50.

Эволюция природных обстановок и современное состояние геосистемы

Ладожского озера / Под ред. Давыдовой Н.Н., Кошечкина Б.И. СПб.: Изд-во

РГО 1993. 118 с.

|

|

Ссылка на статью:

Верзилин Н.Н., Гонтарев Е.А., Калмыкова Н.А., Окнова Н.С. Литолого-минералогические особенности позднеледниковых – голоценовых отложений долины р. Невы // Литология и полезные ископаемые. 1998. № 2. С. 133-144.

|

![]()