| ||

|

| ||

|

1

Геологический факультет Московского государственного университета им. М.В.

Ломоносова (МГУ), Москва, Россия

2

Дальморнефтегеофизика (ДМНГ),

Южно-Сахалинск, Россия

3 ОАО «НК "Роснефть"»,

Москва, Россия

|

|

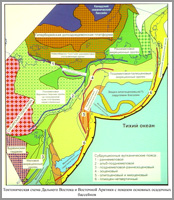

Доклад основан в основном на обобщении данных, полученных ДМНГ (г. Южно-Сахалинск). Цель обобщения - создание схемы строения, истории и углеводородного потенциала шельфовых бассейнов Дальнего Востока и Восточной Арктики (рисунок). Область осадочных бассейнов морей Дальнего Востока расположена в зоне, где как минимум с мелового времени до современности существует окраинно-континентальная субдукционная система, определявшая основные черты геодинамики региона. Главная особенность среднемеловой эпохи состояла в том, что Охотско-Чукотский и Сихоте-Алинский вулканические пояса имели окраинно-континентальное положение и напоминали современные Анды, граничащие с Тихим океаном. Следующая эпоха формирования региона - конец позднего мела - палеоцен. Это время формирования огромного аккреционного окраинно-континентального орогена, формировавшегося при причленении к краю Азии разнообразных террейнов. Основной частью этой системы является Кони-Тайгоносско-Корякский аккреционный ороген (включающий Охотоморский композитный террейн). Кульминацией раннекайнозойских аккреционных событий было столкновение края Азии с Олюторско-Камчатским террейном (Озерновско-Валагинской вулканической дугой) в раннем эоцене (около 55-52 млн. лет назад). Это событие привело к финальной общей орогении во всем позднемеловом-раннеэоценовом орогене и к финальной коллизии в зоне Восточно-Сахалинского орогена. Важный этап в истории региона - средний-поздний эоцен. Вероятно, это время регионального коллапса (растяжения) раннеэоценового орогена и формирования многочисленных орогенных впадин рифтовой природы в зоне более раннего орогена. Это событие совпадает с выводом на поверхность (эксгумацией) метаморфических комплексов Камчатки (зоны поднятия Срединного хребта) в ходе растяжения [Кирмасов и др., 2004]. Фрагменты средне-позднеэоценовых бассейнов растяжения известны в Охотоморском регионе (люкаминская свита и ее аналоги). В районе Берингова моря в среднем-позднем эоцене после эпохи орогении произошла перестройка кинематики плит и зона субдукции гипотетической дуги Ширшова-Бауэрс потеряла стационарное положение и стала откатываться на юг, создавая значительное задуговое растяжение. Вероятно, в связи с этим вся область района современного Алеутского бассейна стала испытывать растяжение. Результатом этого растяжения стало формирование пояса рифтов Анадырский-Наваринский и раскрытие задугового Алеутского бассейна с океанической корой. Северо-восточный край Алеутского бассейна трансформировался из зоны рифтинга в рифтовую пассивную окраину, а северо-западный - в зону со значительным сдвигом, т.е. в сдвиговую или трансформную пассивную окраину. Для таких окраин типично сочетание грабенов, сдвигов и бассейнов типа пулл-апарт. Олигоцен - это основная эпоха формирования рифтов в Охотоморском регионе. Основная часть олигоценовых рифтов Охотского моря примерно параллельна Камчатской субдукционной системе, а не Курильской. Из этого следует, что главная причина олигоценового рифтинга - это откат с некоторым вращением против часовой стрелки Камчатской зоны субдукции, при более стационарном положении Курильской зоны субдукции (вероятно некоторое задуговое растяжение и в тылу Курильской дуги). В олигоцене, видимо, продолжились процессы рифтинга в Анадырском, Наваринском и Хатырском бассейнах. К началу миоцена между субдукционными системами Камчатской и Ширшова-Бауэрс-Алеутской образовался острый угол, что является геодинамически неустойчивым. Это привело к тому, что этот угол отрезался новообразованной Командорской зоной субдукции, а в самом «углу» начался задуговой спрединг новой океанической коры при продолжении субдукции более древней литосферы под Северную Камчатку и дугу Ширшова-Бауэрс. Процесс отчленения Командорского бассейна также был обусловлен началом коллизии Кроноцкого террейна с Камчатско-Командорской зоной субдукции. Также в миоцене произошел откат Курильской зоны субдукции и образовался Курильский задуговой бассейн. Возможно, как считает Б. Баранов, Курильский бассейн образовался при расколе олигоценовой вулканической дуги. Сосредоточение основных процессов растяжения и спрединга в Курильском и Камандорском бассейнах привело к прекращению растяжения и рифтинга в олигоценовых рифтовых системах, и они стали испытывать региональное пострифтовое погружение. Примерно к середине миоцена процессы задугового спрединга и растяжения закончились и стали сменяться процессами сжатия. К концу миоцена Кроноцкий террейн причленился к Камчатке. В позднем миоцене-плиоцене активно формировалась Сахалинская правосторонняя транспрессионная зона. Это привело к инверсионным деформациям и формированию многочисленных складок, в разной мере сопряженных с разломами. В области Западно-Камчатского бассейна проявилась компрессионная складчатость. Деформации сжатия проявились и в зоне Анадырского бассейна.

Осадочные бассейны Восточной Арктики пока изучены неравномерно. Мы их

разделим на несколько групп. Бассейн (трог) Ханна расположен в Северо-Американской части шельфа. В бассейне выделены следующие тектоно-стратиграфические единицы: синрифтовый нижнеэлсмирский комплекс (верхний девон - нижняя пермь); пострифтовый верхнепермский-юрский комплекс; наложенный меловой комплекс краевого прогиба бассейна Колвилл; кайнозойский региональный чехол. В ряде зон Трог Ханна осложнен сбросами позднеюрско-раннемелового возраста. Краевой прогиб Колвилл расположен севернее фронта позднеюрских-меловых надвигов Геральд-Брукса. Это типичный краевой прогиб, расположенный по северному краю позднеюрско-раннемелового орогена Новосибирских островов - Чукотки - хребта Брукса. Бассейн Колвилл прослеживается от северной Аляски и до северного края о-ва Врангеля. Более западное его продолжение пока гипотетично. Севернее краевого прогиба проходит сводовое линейной поднятие Барроу, которое рассматривается как периферическое поднятие (bulge), формировавшееся в связи с погружением краевого прогиба (примерно как антиклиналь, сопряженная с синклиналью).

Северо-Чукотский бассейн является крупным осадочным бассейном. Мощность

его осадочного заполнения превосходит 15- Цепочка бассейнов Биллингса-Шмидта-Хоуп-Коцебу наложена на мезозойский ороген со складчатостью в раннем мелу (апте и древнее). Все бассейны имеют сбросовые ограничения и определенно имеют рифтовую природу. Грабены Биллингса, Шмидта и Хоуп ориентированы кулисно друг относительно друга. Их взаимное расположение может указывать на их генезис в условиях правосторонней транстенсии. Можно предположить, что пояс бассейнов Биллингса-Шмидта-Хоуп был эоценовой зоной растяжения и правостороннего сдвига.

В пределах Восточно-Сибирского моря осадочные бассейны изучены слабо.

Литература

1.

Кирмасов А.Б., Соловьев А.В., Хоуриган Дж.К.

Коллизионная и постколлизионная структурная эволюция Андриановского

шва (Срединный хребет, Камчатка) // Геотектоника. 2004. № 4. С. 64-90.

|

|

Ссылка на статью:

Никишин А.М., Гревцев А.В., Малышев Н.А. История

формирования осадочных бассейнов морей Дальнего Востока и Восточной Арктики. Геология полярных областей Земли. Материалы

XLII Тектонического совещания. Том 2, 2009, с. 85-88. |