| ||

|

УДК 911.2:511.473(57.1) ВНИГРИ, Ленинград

| ||

|

скачать *pdf

|

|

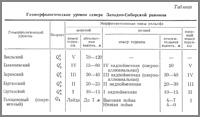

В связи с пересмотром коренных вопросов новейшей геологической истории севера Западной Сибири [Кузин и др., 1961; Загорская и др., 1965; Кузин и Чочиа, 1965] генезис большинства озерных ванн на этой территории объясняется не действием материковых льдов, а связывается с развитием крупной трансгрессии, получившей в литературе название Ямальской. О ледниковом и ледниково-морском происхождении озерных котловин можно говорить только применительно к озерам окраинной зоны Западно-Сибирской равнины. Образовавшиеся в результате прерывистого отступания Ямальского бассейна аккумулятивные морские террасы (таблица) имеют вид выровненных поверхностей, деформированных новейшими тектоническими движениями. На них сформировались обширные внутренние водоемы, распавшиеся впоследствии на многочисленные озера или деградировавшие до относительно крупных озер, сохранившихся до настоящего времени. Реликтовые озера морского происхождения преобладают на севере Западной Сибири. К реликтовым также относятся речные (старичные и соровые) озера, развитые в основном в пределах пойменных и первых надпойменных террас. Старичные озера в зависимости от своего возраста имеют различную форму в плане. В поймах рек она типичная - серповидная. При прослеживании формы озер к более древним (высоким) речным террасам отмечается их постепенная трансформация от серповидной до эллиптической, что связано, вероятно, с тепловым воздействием вод на мерзлые прибрежные грунты. Старичные озера чаще всего имеют песчаное дно, древние прирусловые валы по своим берегам и глубины до 5-7 м. Соровые озера приурочены к расширенным и приустьевым участкам речных долин. Обычно они мелководны (до 3-4 м глубиной), характеризуются изометричной или неправильной формой в плане; берега их расположены на уровне высокой и низкой пойм. Кроме реликтовых озер широко распространены небольшие по площади (до 100-150 м в поперечнике), но глубокие (до 10-15 м) озера термокарстового происхождения. Они обусловлены термокарстовыми процессами (пучение, просадка и провалы) в льдонасыщенных палеогеновых и четвертичных глинах и в связи с этим являются четким дешифровочным признаком литологических особенностей рельефообразующих пород [Андреев и Белорусова, 1962]. Термокарстовые озера располагаются в пределах участков бугристого (рис. 1, а) и линейно-грядового (рис. 1, б) криогенного рельефа, иногда непосредственно на вершинах и склонах разрушенных бугров пучения и гидролакколитов. В районах развития бугристого рельефа они имеют изометричную или неправильную форму в плане; в зонах линейно-грядового рельефа преобладают линейно-вытянутые озера, ориентированные в соответствии с простиранием этих зон. Сейчас установлено [Кузин, 1965], что как гряды, так и межгрядовые понижения, к которым приурочены термокарстовые озера, отражают тектоническую трещиноватость рельефообразующих пород чехла, связанную с новейшими подвижками по разломам в фундаменте. Развитие элементов дизъюнктивной тектоники в осадочном чехле определило прямолинейные очертания в орогидрографическом рисунке, в том числе своеобразную форму некоторых озер в окраинных частях Западно-Сибирской плиты. К ним относятся озера, связанные, вероятно, с тектоническими грабенами (Маковское, Советские и др.), которые характеризуются прямолинейными ломаными контурами береговой линии, большие глубины (до 50 м) и пространственная приуроченность к крупным разломным зонам глубинного заложения. С разломами связаны также линейно-вытянутые системы закономерно ориентированных озер, встречаемых и во внутренних областях штаты (рис. 2). Анализ их ориентировки совместно с анализом других прямолинейных элементов орогидрографии позволяет прогнозировать отдельные крупные разломы, а иногда и всю сеть разрывной тектоники [Гольбрайх и др., 1965]. Охарактеризованные выше генетические типы озерных котловин естественно не исчерпывают всего их многообразия и не исключают наличия озер смешанного происхождения. Со времени своего появления все они были преобразованы многочисленными процессами (термическая абразия и просадки, заболачивание и др.), изменялись в своих размерах и плановых очертаниях. Эти характеристики, так же как и распределение озер по площади, находились под непосредственным и постоянным контролем тектонического фактора. В сложном спектре разнонаправленных и разномасштабных новейших движений на территории Западно-Сибирской плиты выделяются три основных типа: 1) перемещения плиты (см. таблицу) относительно уровня Мирового океана, создавшие расположенные на разных высотах геоморфологические уровни [Кузин и Чочиа, 1965; Чочиа, 1964]; 2) волнообразные движения, определившие основной орогидрографический план [Мещеряков, 1962]; 3) унаследованное («инерционное») развитие древних (юрско-меловых) структурных форм. Все перечисленные типы движений в своей совокупности определяют вертикальные и плановые характеристики рельефа. Рассмотрим, как проявляются эти типы движений в распределении и морфологии озер. Разновозрастные геоморфологические уровни (см. таблицу), созданные в результате прерывистых положительных движений первого типа, характеризуются различной заозеренностью. Наибольшие площади, занятые озерами, наблюдаются на низких морских и речных террасах, голоценового, сартанского и каргинского геоморфологических уровней, в то время как более древние уровни, приуроченные к крупным положительным морфоструктурам, отличаются большей расчлененностью и, соответственно меньшей заозеренностью. С голоценовым уровнем связаны многочисленные реликтовые озера: расположенные в поймах рек и морские лагунные, находящиеся на «лайдах». Последние отчленены от акваторий губ пересыпями и береговыми валами, имеют четкую ориентированность, параллельную берегам губ. Движения первого типа определили и морфологию крупнейших реликтовых озер, связанных с общим базисом эрозии (Пяку-то, Нум-то, Ярро-то, Ямбу-то, группа озер Ней-то и др.). На фоне их деградации происходившей параллельно с регрессией Ямальского бассейна, отмечается ритмичность, которая выражается в террасированности озерных котловин. Площадки озерных террас ограничены береговыми валами, четко выражены на аэрофотоснимках и на местности. Их возраст и количество находятся в строгом соответствии с террасированностью водоразделов (морские террасы) и речных долин (речные террасы) (см. таблицу). Полный комплекс озерных террас имеют котловины, расположенные на V морской террасе, примером чего служит оз. Пяку-то. Если площадь этого озера в начальной стадии регрессивного этапа принять за единицу, то его последующее сокращение можно выразить следующим соотношением: 1 : 0,46 : 0,25 : 0,12 : 0,08 : 0,05. Таким образом, площадь озера Пяку-то за послеказанцевское время сократилась на 95% (рис. 3). Примерно такой же характер уменьшения площади во времени имеют и другие озера этого типа. Другой путь деградации заключается в расчленении крупных древних водоемов на многочисленные небольшие реликтовые озера и характерен для таких озер, которые с момента их образования навсегда утратили связь с отступающим на север морем. Подобные котловины не террасированны, хотя древняя береговая линия, фиксирующая максимальную площадь единого в прошлом внутреннего водоема, выражена на аэрофотоснимках довольно четко (рис. 4). Деградация озер этого типа происходила, вероятно, в основном за счет изменения климатических условий, а также аккумуляции осадков и интенсивного торфообразования в отрицательных тектонических структурах, к которым приурочены древние озерные котловины. Морфология и размеры современных реликтовых озер во многом обусловлены характером их деградации. Проточные и сточные озера - обычно самые крупные на севере Западной Сибири с хорошо выраженными пляжами и абразионными платформами, ширина которых достигает нескольких сот метров. Абразионные платформы обрываются довольно крутым уступом, создавая резкий перепад глубин. Бессточные озера редко обладают хорошо выраженными пляжами. Обычно они ограничены крутыми и невысокими (до 2-3 м) берегами, сложенными мерзлым торфом, суглинками и супесями. По своим размерам (до 2,0-3,0 км в поперечнике) и глубинам (до 3-4 м) они намного уступают сточным озерам. Таким образом, намечается два типа деградации реликтовых озер морского происхождения. Первый заключается в уменьшении площади сточных и проточных озер с сохранением их единства, второй - в расчленении бессточных озер. В том и другом случае тектонический фактор прямо или косвенно контролирует размеры и морфологию деградирующих озер. Волнообразные движения, создавшие закономерное чередование водораздельных пространств и широких речных долин ортогональных и диагональных простираний, определили общую картину в распределении озер на всей территории севера Западной Сибири и соответствующее простирание их группировок (особенно это характерно для систем южного склона Сибирских Увалов и широтного колена Оби, Часельских озер, озер группы Ней-то). Выделяются зоны повышенной заозеренности, приуроченные к меридиональным прогибам, с которыми связаны долины Оби, Пура, Таза, Турухана и Енисея, к широтным прогибам, выраженным в орогидрографии соответствующими участками Гыданской, Тазовской, Обской губ, Оби, Пяку-Пура, Таза, долинами Куновата, Танловой, Часельки, Худосея, Казыма, Тольки и т.д., к прогибам северо-западного (Байдарацкая губа, реки Сёяха, Полуй, низовья Надыма, Таза и Северной Сосьвы, среднее течение Оби) и северо-восточного (реки Мессояха, Пяку-Пур, Хулга, верховья Надыма, Правая и Левая Хетта) простираний. В пределах прогибов обычно распространены низкие, сильно заозеренные морские и речные террасы. Большая часть этих новейших структурных форм находится в прямом соответствии с юрско-меловыми отрицательными структурами первого порядка. Некоторые из них даже названы в соответствии с названиями озер, расположенных в их пределах (например, Нейтинский мегапрогиб с группой озер Ней-то на Ямале). Последнее имеет также отношение и к локальным структурам древнего заложения, испытавшим унаследованные движения в неотектонический этап. Так, Шурышкарский прогиб находится в точном плановом соответствии с одноименным озером (сором). Наиболее перспективные на нефть и газ районы севера Западной Сибири представляют собой сильно заозеренные и заболоченные морские и речные террасы с редкой гидрографической сетью и с небольшими относительными превышениями молодого аккумулятивного рельефа что не позволяет с необходимой детальностью прогнозировать структуры второго и третьего порядков, используя известные структурно-геоморфологические методы и приемы. Для выявления положительных и отрицательных структур, как на водораздельных пространствах, так и в пределах речных долин нами предлагается анализировать заозеренность - характеристику, отражающую концентрацию озер на единицу площади. В связи с почти сплошным развитием водоупорных многолетнемерзлых пород и относительно однородными гидроклиматическими условиями в пределах одного физико-географического района суммарная заозеренность (общая площадь озер по отношению к площади элементарного квадрата в процентах) различных участков связана со степенью эрозионной расчлененности и дренажа на их территориях и, в конечном счете, с относительной направленностью и интенсивностью новейших тектонических движений. Совместный анализ карт суммарной и горизонтальной расчлененности, карты заозеренности, а также карты гипсометрического положения зеркала озерных вод позволили установить общую связь заозеренности территории с абсолютными и относительными высотами рельефа. При этом оказалось, что распределение озер по площади чутко реагирует на такие слабые по амплитуде движения, которые часто совершенно не выражаются как в гипсометрии, так и в орогидрографии территории. С целью выявления структурного плана была построена детальная карта заозеренности на значительную территорию Пур-Надымского междуречья (около 750 км2). При подсчете заозеренности за элементарный квадрат принималась площадь в 4 км2. При этом использовалась километровая сетка на картах масштаба 1:100 000. Для исключения влияния локальных гидрологических, геоморфологических и литологических условий было проведено осреднение величин заозеренности, выраженных в процентах и отнесенных к центру элементарного квадрата (радиус осреднения - 4 км). Метод осреднения, созданный геофизиками для разделения полей на региональную и локальную составляющие, в настоящее время широко применяется и в структурной геоморфологии. Затем проводились изолинии регионального фона заозеренности. В восточной части Пур-Надымского междуречья сейсмическим зондированием и частично площадной сейсмикой был обнаружен ряд структур второго, и третьего порядков. С ними связаны крупнейшие в Западной Сибири месторождения газа. Остальная часть этой перспективной на нефть и газ территории сейсморазведкой еще не изучена. Сравнение карты заозеренности со структурной картой по опорному отражающему горизонту А6, приуроченному в разрезе к кровле сеномана (рис. 5), показывает наличие общей связи между заозеренностью и характером унаследованных новейших движений. Минимальные величины заозеренности приурочены к сводовым частям положительных структур, в то время как впадины и прогибы выражены повышенными значениями заозеренности и малыми заложениями между изолиниями. Наиболее четкое совпадение контуров структур с рисовкой изолиний заозеренности отмечается на участках, изученных детальными (площадочными) сейсморазведочными работами. К таковым относятся южная и центральная части Пурпейского вала и расположенные к востоку от него две безымянные впадины. Естественно, что на карте заозеренности наиболее четко отражаются отрицательные структурные элементы. Рисовка изолиний регионального фона заозеренности в большинстве случаев не связана с общим орогидрографическим планом. Чаще всего зоны и участки изометричной формы с максимальной концентрацией озер соответствуют зонам положительных аномалий магнитного поля, которые на данной территории приурочены к впадинам и прогибам. Это, в частности, относится к меридиональной зоне повышенных значений заозеренности, расположенной восточнее Пурпейского вала, в пределах которой, по данным сейсморазведки, уже удалось обнаружить две глубокие впадины соответствующего простирания (рис. 5). Участки новейших унаследованных поднятий выражены на карте в виде малых значений заозеренности, значительных заложений между изолиниями и замкнутыми изолиниями бергштрихами, направленными внутрь контура. В пределах не изученной сейсмикой территории поднятиям, которые нашли свое отражение на карте заозеренности, соответствуют в основном отрицательные магнитные аномалии, выходы доплиоцен(?)-четвертичных отложений (некрасовская серия – Pg3nk, ирбитская свиста Pg22-3ir) и ряд других качественных геоморфологических признаков новейших поднятий. Таким образом, представленная карта заозеренности может служить не только иллюстрацией к определению эффективности предлагаемого изучения тектонического строения Западно-Сибирской плиты, но и является соответствующим материалом для прогноза структур мезозойско-палеогеновой толщи осадочного чехла. Тесная связь между озерами и неотектоническими движениями на севере Западной Сибири в значительной мере объясняет их происхождение, морфологию и распространение и может быть, как было показано выше, использована для выявления новейшего и более древних (в областях с унаследованным развитием структур) структурных планов.

ЛИТЕРАТУРА Андреев Ю.Ф., Белорусова Ж.М. Связь криогенных форм рельефа с геолого-геоморфологическим строением Тазовского полуострова // Труды Института мерзлотоведения. 1962. Т. 19. Гольбрайх И.Г., Забалуев В.В., Миркин Г.Р. Тектонический анализ мегатрещиноватости - перспективный метод исследования закрытых территорий // Советская геология. 1965. № 4. Загорская Н.Г., Яшина З.И., Слободин В.Я. и др. Морские неоген (?)-четвертичные отложения нижнего течения реки Енисея // Труды НИИГА. 1965. Т. 144. Кузин И.Л. Влияние тектонической трещиноватости пород на формирование некоторых элементов рельефа севера Западно-Сибирской низменности // Тезисы докладов совещания по геоморфологии и неотектонике Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1965. Кузин И.Л., Рейнин И.В., Чочиа Н.Г. Основные черты палеогеографии четвертичного периода на территории Западно-Сибирской низменности в связи с вопросом об ее оледенениях // Труды ВСЕГЕИ. Новая сер., 1961. Т. 64. Кузин И.Л., Чочиа Н.Г. Проблема оледенений Западно-Сибирской низменности // Основные проблемы изучения четвертичного периода. М. «Наука». 1965. Мещеряков Ю.А. Морфоструктура Западно-Сибирской равнины // Известия АН СССР. Сер. географ., 1962. № 3. Чочиа Н.Г. Тектоника северной половины Западно-Сибирской низменности. В кн. Молодые платформы, их тектоника и перспективы нефтегазоносности. M. «Наука». 1964.

|

|

Ссылка на статью:

Ласточкин А.Н.

Роль неотектоники в распределении и морфологии озер севера Западно-Сибирской

равнины

// Известия Академии Наук СССР. Серия

Географическая. 1969. № 5. С. 79-86. |