| ||

|

doi: 10.24412/2687-1092-2024-11-400-407 1ФГБУ «ВНИИОкеангеология», Санкт-Петербург, Россия 2СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

|

|

Анализ палеомагнитных характеристик донных осадков северной части Баренцева моря, отобранных во время экспедиции 2023 года, позволил предположительно проследить интервал с экскурсом Гётенбург (13000-12000 лет назад) и выделить маркирующий слой с аномальными значениями палеомагнитных параметров. Данные об анизотропии магнитной восприимчивости служат индикатором магнитной текстуры осадков, которые предоставляют сведения о гидродинамике осадконакопления. По комплексному анализу кривых магнитной восприимчивости и гранулометрического состава прослеживается выклинивание слоя с более глубоководной части разреза на банку Персей. В результате полученные измерения дают дополнительную информацию не только для стратиграфического расчленения и корреляции верхнечетвертичных отложений, но и для изучения динамики геомагнитного поля и климата. Ключевые слова: донные осадки, палеомагнитные исследования, экскурсы, магнитная восприимчивость, анизотропия, Баренцево море

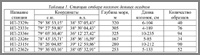

Введение. Акватория Баренцево моря является наиболее изученным районом российских полярных морей, что связано с её высоким углеводородным потенциалом. Применение палеомагнитных методов при изучении российского арктического шельфа и акваторий позволяет получить дополнительные сведения для стратиграфического расчленения и корреляции осадочных толщ, а также для изучения динамики геомагнитного поля и климата. По литературным источникам в верхней части акватории Баренцева моря выявлены экскурсы геомагнитного поля Этруссия (3000-2300 лет назад), Соловки (7300-4500 лет назад), Гётенбург (13000-12000 лет назад) [Гуськова и др., 2007, Гуськова и др., 2004, Кочегура, 1992]. Экскурсы намагниченности и палеовариации являются основными реперными данными для определения возраста осадочных толщ, однако для возрастной привязки используется также параметр напряжённости земного магнитного поля [Пискарёв, 2010]. По накопленным данным известно, что за последние 40 000 лет назад наблюдается устойчивый тренд возрастания интенсивности напряжённости магнитного поля Земли [Tauxe et al., 2018]. За время, прошедшее с экскурса Моно (33 000 лет назад), наблюдается тренд увеличения напряженности земного магнитного поля, примерно в 3-4 раза. На фоне увеличения напряженности наблюдаются кратковременные спады протяженностью в 1000-2000 лет [Tauxe et al., 2018]. В акватории Баренцева моря были проведены палеомагнитные исследования по колонкам донных осадков, опробованным в экспедициях 1998 и 2000 годов (рис. 1). По результатам работ были выделены экскурсы Этруссия, Соловки, Гётенбург и Моно в северной и центральной частях моря. Возрастные реперы по палеомагнитным данным были также подтверждены возрастной привязкой по углеродному методу. Дальнейшие палеомагнитные исследования региона позволят накопить информацию об истории магнитного поля района и проследить маркирующие слои по всей акватории Баренцева моря. В данной работе приводятся результаты палеомагнитных измерений для 6 колонок донных осадков, отобранных в 2023 году во время экспедиции ФГБУ ВНИИОкеангеология в северной части Баренцева моря на научно-исследовательском судне (НИС) «Иван Петров», экспедиция выполнялась в рамках «Программы Государственного геологического картирования территории и континентального шельфа Российской Федерации масштаба 1:1 000 000» [Гусев и др., 2023]. Материалы и методика. Отбор колонок донных осадков при помощи гравитационных трубок проводился в северной части Баренцева моря. Из шести отобранных колонок было подготовлено 386 образцов для палеомагнитных измерений, основная информация по ним представлена в таблице ниже (Таблица 1). Для отбора образцов применяли метод сплошного отбора по методике, описанной В.В.Кочегурой, при помощи стеклянных цилиндров внутренним объёмом 8 см3 [Кочегура, 1992]. Цилиндры вдавливались по всей длине колонок в ненарушенный осадок, после извлечения хранились в холодильнике на протяжении всех исследований для предотвращения высыхания осадка. Во влажном нелитифицированном осадке сохраняется возможность переориентации некоторой части зёрен, ещё не потерявших свою подвижность, поэтому необходимо хранить образцы в фиксированном положении. Это позволяет уменьшить влияние вторичной постседиментационной ориентационной намагниченности [Кочегура, 1992]. Дальнейшие палеомагнитные измерения проводились в ресурсном центре «Геомодель» Научного парка Санкт-Петербургского государственного университета, где использовалось оборудование чешского производства AGICO (Advanced Geoscience Instruments Company). На приборе MFK1-FA были измерены магнитная восприимчивость и её анизотропия в трёх разных направлениях с использованием автоматически вращающегося держателя. Анизотропия магнитной восприимчивости (АМВ) даёт информацию о магнитной текстуре отложений, которая позволяет предположить о гидродинамике среды осадконакопления и других факторах седиментогенеза и эпигенеза [Tarling, 1993]. Помимо лабораторных исследований, магнитная восприимчивость измерялась непосредственно на судне с помощью портативного измерителя магнитной восприимчивости (ПИМВ) производства «Geodevice». При сопоставлении результатов был применён поправочный коэффициент, представленный в инструкции по эксплуатации прибора. Для определения модуля естественной остаточной намагниченности (ЕОН) использовался СКВИД-магнитометр SRM-755 (2G Enterprises, США). Последующее ступенчатое размагничивание переменным магнитным поле проводилось с шагом 5 мТл в диапазоне от 5 до 60 мТл, а с шагом 10 мТл в диапазоне от 30 мТл до максимального поля 100 мТл. Методом компонентного анализа (РСА) была рассчитана характеристическая компонента (ChRM) остаточной намагниченности, которая характеризуется минимальным значением максимального углового отклонения (MAD), минимальные значения, как правило, дают более точное определение направления вектора остаточной намагниченности [Kirschvink, 1980]. Направления ChRM рассчитывались при помощи программы PuffinPlot, шаги размагничивание выбирались преимущественно от 5 до 70 мТл. Для некоторых образцов количество шагов были сокращено из-за высокого разброса направлений. Помимо этого, для всех образцов была рассчитано значение медианного разрушающего поля (MDF AF), которое определяется количеством магнито-жёстких магнитных минералов [Элькина, 2021]. В работе также использовались данные по гранулометрическому составу, которые были получены литолого-минералогической лабораторией АЦ ВНИИОкеангеология. Согласно классификации Л.Б.Рубахина, были выделены три гранулометрические фракции, размерами частиц 0.05-2 мм (псаммиты), 0.05-0.005 мм (алевриты), <0.005 мм (пелиты) соответственно. Для изучения каждой колонки был применён комплексный подход, который позволил наиболее подробно рассмотреть вопрос об условиях осадконакопления, возрасте отложений и его составе (рис. 2). Результаты. Полученные результаты размагничивания представлены на рисунке ниже (рис. 3). Также совместно с палеомагнитными характеристиками приведена диаграмма гранулометрического состава по колонкам. Ближе к северной глубоководной части наблюдается преобладание пелитов. На колонках прослеживается корреляция значений магнитной восприимчивости и количества псаммитовой фракции – выклинивание интервала с более высокими значениями (40-80×10-5 СИ) магнитной восприимчивости относительно более низких (10-30×10-5 СИ). Наложение кривых магнитной восприимчивости разных приборов демонстрирует закономерность распределения значений, однако не все пики магнитной восприимчивости совпадают между собой. Это может быть связано с разным размером сенсора приборов, т.е. разным интервалом измерений. Результаты анизотропии магнитной восприимчивости, наложенные на карту устойчивых направлений морских течений в Баренцево море, представлены на рисунке ниже (рис. 4). Для колонок ИП-2315т и ИП-2336т соответствует спокойная гидродинамическая обстановка осадконакопления. Для остальных колонок минимальные направление оси смещены с центра стереограммы, что, возможно, свидетельствует о наличии направления потока. Общая циркуляция вод Баренцева моря формируется под влиянием притока вод из соседних бассейнов, рельефа дна и других факторов. Как и в соседних морях северного полушария, здесь преобладает общее движение поверхностных вод против часовой стрелки [Писарев, 2021]. По литературным источникам верхняя часть отложений Баренцева моря сложена позднеплейстоцен-голоценовыми отложениями [Мусатов, 1996]. В данном возрастном диапазоне факторы, влияющие на направление течений, можно считать постоянными, что позволяет соотнести направления АМВ с направлениями течений в море. Величина ЕОН для всех колонок в верхних частях разреза составляет 0.02-0.06 А/м, которая заметно снижается до 0.01 А/м и ниже вниз по колонке. Также на всех колонках на разных глубинах можно проследить выскоки значений интенсивности ЕОН, которые совпадают с выскоками значений магнитной восприимчивости: для колонки ИП-2336т на глубине 175 см, для ИП-2362т на глубине 56 см, для ИП-2333т – 38 см. Это может быть свидетельством изменения в условиях осадконакопления. Параметры наклонения ЕОН пилообразно меняются при падении величины ЕОН. Это отражается и на параметрах ChRM, значения MAD в данных интервалах сильно отличается от средних значений в верхней части колонки (первые единицы), достигая на некоторых глубинах 15-200. Полученные отрицательные значения наклонения могут свидетельствовать об экскурсах, упомянутых в литературе. Ниже на рисунке приводится сравнение колонок ИП-2336т и ИП-2329т с колонкой АК-56, отобранной во время экспедиции в 1998 году на НИС «Академик Вавилов» (рис. 5). Колонка АК-56 датирована также радиоуглеродным методом, в статье есть подтверждение наличия экскурса Гётенбург. На качественном уровне был выделен предположительно интервал с экскурсом Гётенбург (фиолетовый цвет) на колонках, отобранных в 2023 году. Выделенный интервал характеризуется отрицательными значениями наклонения, магнитная восприимчивость в среднем имеет значение 40×10-5 СИ и очень низкими величинами интенсивности ЕОН. Помимо интервала с экскурсом Гётенбург можно отметить интервал с аномальными значениями магнитной восприимчивости, интенсивности ЕОН и отрицательным наклонением, выделенный на рисунке зелёным цветом. В литературных источниках отмечается, что выделение этого маркирующего слоя может быть связано с изменением минералогического состава осадков, напрямую обусловленных изменением климатических условий окружающей среды [Гуськова и др., 2007]. Заключение. Полученные результаты палеомагнитных измерений для северной части акватории Баренцева моря используются для характеристики особенностей верхнечетвертичных отложений региона. По всем колонкам донных осадков наблюдаются маркирующий интервал с аномальными значениями магнитной восприимчивости, интенсивностью ЕОН и наклонения. Сравнение с отобранной в 1998 году колонкой позволило предположительно проследить слой с экскурсом Гётенбург (13000-12000 лет назад) в колонках донных осадков, отобранных в 2023 году. По данным магнитной восприимчивости и гранулометрического состава наблюдается выклинивание слоя с более глубоких частей разреза на банку Персей, которое может свидетельствовать об изменении скорости осадконакопления. Накопленные палеомагнитные исследования имеют практическое значение для систематизации и корреляции донных осадков арктического шельфа и акваторий, частью которого является Баренцево море.

ЛИТЕРАТУРА Гуськова Е.Г., Распопов О.М., Пискарёв А.Л., Дергачев В.А., Мёрнер Н.-А. Тонкая структура геомагнитного поля за последние 30000 лет по намагниченности осадков Баренцева моря // Геомагнетизм и аэрономия. 2004. Т. 44. №4. С. 554-560. Гуськова Е.Г., Распопов О.М., Пискарёв А.Л., Дергачев В.А. Проявление экскурса геомагнитного поля Гетенбург в донных осадках Баренцева моря // Геомагнетизм и аэрономия. 2007. Т.47. №6. С. 781-786. Гусев Е.А., Яжембовский Я.Д., Элькина Д.В., Понимаскин П.И., Крылов А.В., Зыков Е.А., Лодочникова А.С., Карташев А.О., Голосной А.С., Захаров В.Ю., Бруй Е.В. Строение восточных отрогов возвышенности Персея (Баренцево море) // Рельеф и четвертичные образования Арктики, Субарктики и Северо-Запада России. 2023. Выпуск 10, с. 67-77. doi: 10.24412/2687-1092-2023-10-67-77. Кочегура В.В. Применение палеомагнитных методов при геологической съёмке шельфа. СПб, изд-во ВСЕГЕИ, 1992. 143 с. Мусатов Е.Е. Распространение кайнозойского чехла на Баренцевском шельфе между архипелагами Шпицберген и Земля Франца Иосифа // Океанология. 1996. Т. 36. № 3. С. 444-450. Писарев С.В. Обзор гидрологических условий Баренцева моря // Система Баренцева моря /Под. ред акад. А.П.Лисицына. М.: ГЕОС, 2021. C. 153-166. doi: 10.29006/978-5-6045110-0-8/(13) Пискарёв А.Л., Гуськова Е. Г. Применение палеомагнитных методов при изучении донных осадков морей и океанов. Материалы отчета. г. Санкт-Петербург, 2010. Элькина Д.В., Гостенина А.А., Пискарев А.Л., Гусев Е.А. Первые результаты палеомагнитных исследований по колонкам донных осадков, опробованным в Восточно-Арктических морях // Рельеф и четвертичные образования Арктики, Субарктики и Северо-Запада России. 2021. Выпуск 8. C. 302-308. doi:10.24412/2687-1092-2021-8-302-308 Kirschvink J.L. The least-squares line and plane and the analysis of palaeomagnetic data // Geophysical Journal International. 1980. Vol. 62. Is. 3. P. 699–718. doi: 10.1111/j.1365-246X.1980.tb02601.x Tarling D.H., Hrouda F. The magnetic anisotropy of rocks. Chapman and Hall, London, 1993. 217 pp.

DISTRIBUTION OF UPPER QUATERNARY SEDIMENTS OF THE NORTHERN PART OF THE BARENTS SEA USING MAGNETIC AND PALEOMAGNETIC PARAMETERS

Khosnullina T.I.1,2, Elkina D.V.1, Piskarev A.L.1,2, Gusev E.A.1

1VNIIOkeangeologia, St. Petersburg, Russia 2St.Petersburg State University, St. Petersburg, Russia

The analysis of paleomagnetic characteristics of bottom sediments from the northern part of the Barents Sea sampled during the 2023 expedition allowed us to presumably trace the interval with the Gothenburg excursion (13,000-12,000 years ago) and identify a marking layer with anomalous values of paleomagnetic parameters. The anisotropy of magnetic susceptibility data serves as an indicator of the magnetic texture of sediments, which provide information on the hydrodynamics of sedimentation. The complex analysis of magnetic susceptibility curves and grain size distribution traces the wedging of the layer from the deeper part of the section to the Perseus Bank. As a result, the measurements obtained provide additional information not only for stratigraphic dissection and correlation of Upper Quaternary deposits, but also for studying the dynamics of the geomagnetic field and climate. Keywords: bottom sediments, paleomagnetic studies, excursions, magnetic susceptibility, anisotropy, Barents Sea

|

|

Ссылка на статью: Хоснуллина Т.И., Элькина Д.В., Пискарёв А.Л., Гусев Е.А. Расчленение верхнечетвертичных осадков северной части Баренцева моря с использованием магнитных и палеомагнитных параметров // Рельеф и четвертичные образования Арктики, Субарктики и Северо-Запада России. 2024. Выпуск 11, с. 400-407. doi: 10.24412/2687-1092-2024-11-400-407

|