|

doi: 10.24412/2687-1092-2023-10-67-77 1ФГБУ «ВНИИОкеангеология», Санкт-Петербург, Россия 2ООО «СПЛИТ», Москва, Россия3ФГБУ «ВСЕГЕИ», Санкт-Петербург, Россия

|

|

В результате проведения работ изучено строение четвертичного чехла и коренных пород восточных отрогов поднятия Персея и истоков желоба Франц-Виктория. Выровненная вершинная поверхность и склоны возвышенности Персея сложены коренными породами мезозоя, которые перекрыты очень маломощным чехлом четвертичных образований. Судя по сейсмоакустическим данным, а также материалам донного пробоотбора, холмисто-грядовый рельеф вершинных поверхностей представляет собой результат воздействия на дно экзогенных процессов неизвестного происхождения. Ключевые слова: геологическая съемка шельфа, сейсмоакустическое профилирование, донный пробоотбор, донный каменный материал, возвышенность Персея, Баренцево море

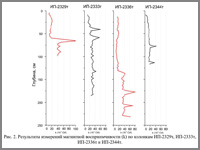

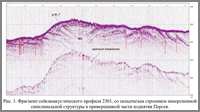

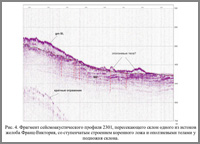

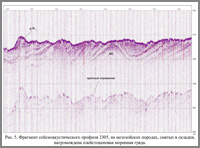

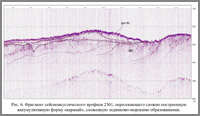

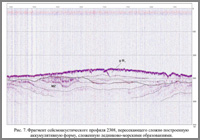

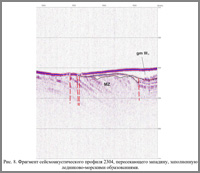

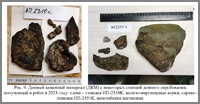

Морские экспедиционные исследования, запланированные в западной части Баренцева моря, были выполнены силами ВНИИОкеангеология в июне 2023 года. Работы выполнялись в рамках государственной программы «Геология: возрождение легенды». Ввиду близости полигоны исследований к архипелагу Шпицберген, проект на проведение морских экспедиционных исследований зарегистрирован на платформе Research in Svalbard (RiS ID 11895): Geological study of Svalbard shelf (GeoShelf). Для производства работ было арендовано научно-исследовательское судно «Иван Петров», принадлежащее ФГБУ «Северное УГМС» (г. Архангельск). Мобилизация оборудования и персонала была осуществлена в Архангельске. Работы выполнялись в российском секторе вблизи с границей с Норвегией, в районе восточных отрогов возвышенности Персея в интервале глубин 90-350 м и включали в себя сейсмоакустическое профилирование с использованием спаркера и донный пробоотбор с помощью дночерпателя ван-вин. Полевые работы выполнялись в период 06.06.2023 – 27.06.2023. Наблюдения велись непрерывно, 24 часа в сутки (с поправкой на погодные условия). Сначала из порта г. Архангельск в течение нескольких суток выполнен переход судна в район работ. После прибытия судна в район проведения работ производились развертывание забортного оборудования и его балансировка, а также предварительное тестирование. НИС «Иван Петров» предназначено для выполнения комплексных геолого-геофизических, гидрологических, метеорологических работ. Судно оснащено необходимыми лебедками и краном для проведения спуско-подъемных операций и профильных наблюдений. Днем проводился геологический пробоотбор с помощью дночерпателя и трубки, в ночные часы – сейсмоакустическое профилирование. Район работ находится в так называемой «серой зоне», области спорных интересов России и Норвегии, долгие годы тут не проводилось исследований и район до последнего времени являлся «белым пятном» для морских геологов. Основные результаты морских геологических исследований этого района сведены в лист Государственной геологической карты Российской Федерации Т-37-40 [Государственная, 2004]. После этого, дополнительно тут было проведено сейсмическое профилирование методом МОВ ОГТ. Дополнительные сведения по строению рельефа морского дна, и верхних горизонтов осадочного чехла могут быть привлечены с соседних районов. В этой части Баренцева моря маломощный четвертичный чехол перекрывает коренные породы мезозойского возраста, которые залегают моноклинально или слагают пологие складки [Bjarnadóttir et al., 2014]. Возрастная привязка сейсмических комплексов проведена норвежскими геологами по скважинам Норвежского нефтяного директората (скважины №№ 7831/2-U-1 и 7831/2-U-2). Под маломощным покровом голоценовых морских осадков вскрыты породы среднего-верхнего триаса, представленные песчаниками, алевролитами, с прослоями конгломератов, аргиллитами [Riis et al., 2008; Meltveit et al., 2015; Xu et al., 2014]. Самые верхние части осадочного чехла представлены позднеплейстоцен-голоценовыми морскими осадками малой мощности [Мусатов, 1996]. Поверхность морского дна в этой части Баренцева моря в пределах поднятий и банок несет следы ледникового воздействия и флювиогляциальной аккумуляции [Соловьева и др., 2021; Система Баренцева моря, 2021; Мороз и др., 2020]. Эти выводы делаются на основе результатов интерпретации материалов многолучевого эхолотирования. Изучение колонок грунтовых трубок обычно дает представление только о строении голоценовой, и гораздо реже, о поздненеоплейстоценовой части разреза. В колонках, отобранных на современных глубинах более 300 м, грунтовыми трубками вскрываются лишь отложения этапа дегляциации и голоценовые морские осадки, диамиктоны, содержащие обломочный материал вскрываются в основном на поднятиях [Murdmaa et al., 2006; Руденко и др., 2022], что может свидетельствовать о существовании ледников в виде отдельных глетчеров, а не единого ледникового щита, покрывавшего весь шельф [Павлидис, 1997]. Методика исследований. Для изучения верхней части осадочного чехла на глубину до 200 метров была использована методика непрерывного сейсмоакустического профилирования. Использовано сейсмоакустическое оборудование ООО «Сплит». Для регистрации сигнала использовалась 16-ти канальная сейсмокоса SplitMultiSeis Streamer 16ch и многоканальная система сбора сейсмоакустических данных «SplitMultiSeis Station 16ch». Для возбуждения сигнала использовался электроискровой источник SplitMultiSeis Sparker 50, включающий в себя 1 рабочую секцию на 50 активных электродов, буксируемую на плавучем плотике. Работу электроискрового источника поддерживает накопитель энергии SplitMultiSeis Source 2500. Рабочая энергия в ходе опытных работ составила 2500 Дж/выстрел. Возбуждение производилось раз в 2 секунды, таким образом, шаг ПВ составлял 3-4 м. Заглубление косы и источника выбиралось оптимальным для согласования зондирующего импульса и составляло 120 см. Сейсмоакустическое оборудование буксировалось с правого борта судна с поворотного выноса длиной 3 метра для уменьшения влияния кильватерной струи. В носовой части сейсмокосы располагалась упругая секция для уменьшения рывковых помех буксировки и удаления приемной расстановки от кормы судна. Центральная частота сигнала изменялась в диапазоне от 250 до 350 Гц. Шаг дискретизации составлял 0,125 мс, что достаточно для оцифровки материала на используемых частотах. Длина записи составляла 1000 мс, что заведомо превышало время прихода наиболее глубинных отражений. Данные регистрировались в формате SEG-D. За время полевых работ было выполнено 625 пог. км сейсмоакустического профилирования. Донный пробоотбор выполнялся ковшом VanVin объемом 30 литров. После подъема на борт при раскрытии ковша получается ненарушенный блок донных отложений с глубиной охвата разреза до 30 см. Кроме того, использована грунтовая прямоточная трубка диаметром 110 мм и длиной 3 м. Донные осадки, понятые ковшом и керны грунтовой трубки фотографировались, описывались, измерялись различные параметры и отбирались пробы на: гранулометрический, минералогический, геохимический, спорово-пыльцевой, микрофаунистический, экологический анализы. Кроме того, отобраны и заморожены пробы на содержание органического вещества. Всего донный пробоотбор выполнен на 66 станциях (рис. 1). Журнал донных осадков переведен в цифровой формат. Составлены паспорта станций донного опробования, где указывается информация о номере станции, координатах, типе пробоотборника, наименовании судна, дате пробоотбора, интервале пробоотбора; приводится описание полученного разреза с указанием интервалов отобранных образцов. Кроме того, выполнялись измерения магнитной восприимчивости донных осадков, естественная радиоактивность. Отобраны пробы для палеомагнитных исследований. Измерения магнитной восприимчивости были проведены по 12 колонкам донных морских осадков, отобранным грунтовой трубкой. Магнитная восприимчивость осадков измерялась по ненарушенной поверхности колонок при помощи каппаметра ПИМВ, производства ГЕОДЕВАЙС. На рис. 2 приводятся результаты измерений по 4 колонкам, где пики магнитной восприимчивости, выявленные в колонках на разных глубинах, могут послужить одним из корреляционных признаков в ходе дальнейшего изучения материала. Также из колонок ИП-2315т, ИП-2326т, ИП-2329т, ИП-2333т, ИП-2336т и ИП-2362т был осуществлён отбор образцов для последующего проведения палеомагнитных измерений. Отбор образцов производился методом сплошного отбора при помощи стеклянных цилиндров диаметром от 2,1 до 2,5 см, высотой от 2 до 2,3 см и внутренним объемом около 8 см3. Цилиндры вдавливались в ненарушенный осадок по всей длине колонок. Ориентирование цилиндров в горизонтальной плоскости проводилось относительно координат колонок, а в вертикальной – по направлению вниз по колонке. После извлечения цилиндры очищались от лишнего осадка, оборачивались в полиэтиленовую плёнку и далее для предотвращения высыхание осадка до проведения измерений были отданы на хранения в холодильник при средней температуре +4-5°С. Всего из двух колонок было отобрано около 390 образцов. Предварительные результаты исследований. Результаты сейсмоакустических исследований в районе исследований уточняют строение верхних горизонтов осадочного чехла. Детализировано строение триасовых, юрских и меловых отложений, дислоцированных складками и разбитых разрывными нарушениями. Встречаются как места субгоризонтального залегания мезозойскизх комплексов, так и наклонного (моноклинального), при этом выступающие на морском дне более компетентные (плотные) слои образуют структурные гряды. Также часто выражаются в рельефе дна и разрывные нарушения, которые представлены сбросами, взбросами и сдвигами. В целом структура поднятия Персея характеризуется структурной выраженностью и вытянутостью в северо-восточном направлении. На профилях, ориентированных в направлении, перпендикулярно основному направлению структур, часто фиксируются синклинальные и антиклинальные пологие складки, нарушенные разломами. Подчас фиксируются инверсионные структуры, когда поднятиям в рельефе дна отвечают синклинальные структуры (рис. 3), а понижениями – антиклинальные. В районе поднятия Персея часто наблюдаются неотектонические разломы, нарушающие не только мезозойские литифицированные комплексы, но и четвертичные отложения, а также разрывы выражаются в современном рельефе морского дна. В восточные склоны поднятия Персея вклиниваются ложбины – истоки и притоки крупного окраинно-шельфового желоба Франц-Виктория. Склоны этих ложбин иногда имеют четкое ступенчатое строение, блоки пород сброшены по разломам от поднятия к днищу. Рыхлые, или слаболитифицированные осадки позднеплейстоцен-голоценового возраста, в периоды сейсмической активности сползают по склонам и аккумулируются у подножия склонов (рис. 4). При этом по морфологии и тектоническому строению желоб Франц-Виктория нельзя отнести к разряду субокеанических желобов, так как он не имеет грабенообразного характера впадин; генетической связи с океанической абиссалью, и соотношение длины и ширины должно быть не менее 3:1 [Качурина и др., 1999]. Тем не менее, свидетельства современных неотектонических движений фиксируются по всему полигону исследований. Четвертичные осадки на сейсмоакустических профилях либо не фиксируются вовсе ввиду своей очень малой мощности [Мусатов, 1998; Государственная, 2004], либо видны в местах своего значительного увеличения мощности в пределах подводных (затопленных?) конечно-моренных гряд (рис. 5), либо в акустически прозрачных телах конусов выноса и аккумуляции ледниково-морских образований. Сейсмоакустически прозрачные ледниково-морские образования (возможно также, что это отложения грязевых потоков, инициированных талыми ледниковыми водами), образуют на дне Баренцева моря прислоненные к склонам клиноформные тела, либо выпуклые в профиле дна образования, называемые «караваями» (из-за схожести продольной формы тел). Обычно такие предполагаемо ледниково-морские отложения датировали временем распада и деградации последнего ледникового щита (валдайское оледенение). Однако данные геологической съемки этого района, проведенные в 2000 году [Государственная, 2004], свидетельствуют о более древнем возрасте ледника, талые воды которого сформировали накопление таких специфических образований. Обычно такие «караваи» (если они формируют выпуклую аккумулятивную форму, рис. 6, 7), или тела заполнения западин (рис. 8), однородны, прозрачны, безструктурны. Однако, иногда встречаются и внутренние рефлекторы, а также несогласия внутри таких комплексов, что свидетельствует о сложной истории дегляциации и накоплении зандровых конусов выноса и протяженных аккумулятивных равнин при изменяющемся режиме таяния и отступания ледника. С другой стороны, существуют и другие мнения на счет происхождения таких образований на дне Баренцева моря. Приводятся аргументы в пользу водного происхождения диамиктонов Баренцевского шельфа [Крапивнер, 2009]. Каменный материал, часто залегающий на поверхности коренных пород и принимаемый за морену, перекрытый морскими осадками, может быть интерпретирован как элювий [Рокос и др., 2021]. Донное опробование в районе работ выполнено на 66 станциях (рис. 1). Плейстоцен-голоценовые осадки, вскрытые ковшом и трубкой, представлены в основном алеврито-пелитовыми осадками, иногда с примесью песка. На нескольких станциях донные осадки отсутствовали, зато в дночерпатель попадал обильный донно-каменный материал, а иногда и железо-марганцевые корки и конкреции (рис. 9). Отобранные образцы донных осадков, донно-каменного материала, выделенные из осадков газы будут всесторонне изучены в лабораториях. По каменным обломкам будет выполнен петрографический анализ для выяснения областей сноса и строению коренного ложа в местах отбора проб. Изучение газов, выделенных из осадков, позволит выяснить их природу и происхождение. Пробы газа, растворенного в донных осадках, отбирали из разных горизонтов поддонной глубины опробованных осадков. Гранулометрический и минералогический анализы рыхлых осадков позволят составить литологическую карту поверхности морского дна изученного района. К сожалению, на всех станциях с грунтовыми трубками в диапазоне современных глубин моря 100-350 м, по разрезам кернов не обнаружены органические остатки, пригодные для радиоуглеродного датирования. Исключение составляет керн трубки на станции ИП 2336Т, на глубине 40 см были обнаружены останки рыбы с разложившейся органической частью и сохранившимися позвонками. Раковины морских моллюсков фиксировались только на станциях, расположенных на вершинной поверхности поднятия Персея и его отрогах. Из поверхностных проб определены Astarte crenata (Gray, 1824), Macoma baltica (Linnaeus, 1758), Macoma calcarea (Gmelin, 1791), Portlandia arctica (Gray, 1824), Similipecten greenlandicus (G. B. Sowerby II, 1842), Testudinalia testudinalis (O. F. Müller, 1776), Buccinum undatum Linnaeus, 1758. Таким образом, в результате морских геологосъемочных работ, проведенных ФГБУ ВНИИОкеангеология в восточном углу планшета картирования (Баренцево море, приграничная часть) с борта НИС «Иван Петров», были получены новые геолого-геофизические данные, которые позволят выяснить геологическое строение изученных площадей, а именно - строение верхней части осадочного чехла, условия накопления морских осадков и палеогеографию региона в позднем плейстоцене-голоцене. По имеющимся в настоящее время данным, на Баренцевском шельфе в позднем неоплейстоцене не существовало единого ледникового щита, а были локальные центры оледенения пассивного типа на возвышенностях и банках. В июне-июле 2024 года планируется выполнение морских геолого-геофизических исследований в южной части Шпицбергенского шельфа, в непосредственной близости от желоба Стур-фиорд.

ЛИТЕРАТУРА Государственная геологическая карта Российской Федерации (новая серия). Масштаб: 1:1000000. Лист T-37-40 (Земля Франца-Иосифа, южные острова). Редактор Лопатин Б.Г. Составлена: ВНИИГиМРМО, ОАО МАГЭ, ФГУНПП "ПМГРЭ", 2004. Качурина H.B., Шкатов Е.П., Андреева И.А. О морфоструктурной позиции желобов Святой Анны и Франц-Виктория в свете новых данных // Разведка и охрана недр. 1999. № 7-8. С. 32-34. Комаров А.Ю., Гусев Е.А., Крылов А.А., Алексеев А.Ю., Семенов П.Б., Элькина Д.В., Шатрова Е.В., Попова Е.А., Карташев А.О., Беляев П.Ю., Голосной А.С., Захаров В.Ю. Строение дна Баренцева моря в районе западных отрогов возвышенности Персея // Рельеф и четвертичные образования Арктики, Субарктики и Северо-Запада России. 2022. Выпуск 9. C. 128-132. doi: 10.24412/2687-1092-2022-9-128-132 Крапивнер Р.Б. Происхождение диамиктонов Баренцевоморского шельфа // Литология и полезные ископаемые. 2009. № 2. С. 133-148. Мороз Е.А., Зарайская Ю.А., Сухих Е.А., Соколов С.Ю., Ермаков А.В., Абрамова А.С. Рельеф и строение верхней части осадочного чехла в районе свода Федынского по акустическим данным // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2020. №2. С. 82-91. Мусатов Е.Е. Распространение кайнозойского чехла на Баренцевском шельфе между архипелагами Шпицберген и Земля Франца Иосифа // Океанология. 1996. Т. 36. № 3. С. 444-450. Мусатов Е.Е. Структура кайнозойского чехла и неотектоника Баренцево-Карского шельфа по сейсмоакустическим данным // Российский журнал наук о Земле. 1998. Т. 1. № 2. С. 157-183. Павлидис Ю.А. Палеогеография и оледенение Арктического шельфа в позднем плейстоцене // Океанология. 1997. Т. 37. № 6. С. 910-914. Рокос С.И., Соколов П.В., Скурихин В.А. О выделении элювиальных отложений в верхней части осадочного разреза Баренцево-Карского шельфа // Рельеф и четвертичные образования Арктики, Субарктики и Северо-Запада России. 2021. Выпуск 8. C. 188-192. doi:10.24412/2687-1092-2021-8-188-192 Руденко О.В., Талденкова Е.Е., Шкарубо С.И., Руденко А.А. Изменения природной среды Центральной впадины Баренцева моря в позднеледниковье – голоцене // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2022. № 5. С. 123-139. Система Баренцева моря. Под ред. А.П. Лисицына. М.ГЕОС. 2021. 672 с. doi:10.29006/978-5-6045110-0-8 Соловьева М.А., Ахманов Г.Г., Монтелли А.И. Новые свидетельства валдайского оледенения в северо-восточной части Баренцевоморского шельфа (материалы TTR-19 и TTR-20) // Рельеф и четвертичные образования Арктики, Субарктики и Северо-Запада России. 2021. Выпуск 8. C. 222-227. doi:10.24412/2687-1092-2021-8-222-227 Bjarnadóttir L.R., Winsborrow M.C.M., Andreassen K. Deglaciation of the central Barents Sea // Quaternary Science Reviews. 2014. Vol. 92. P. 208-226. doi: 10.1016/j.quascirev.2013.09.012 Meltveit A., Paterson N.W., Mangerud G., Mørk A., Lundschien B.A. Late Triassic (Carnian) palynology cores 7831/2-U-1 and 7831/2-U-2 from offshore Kong Karls Land, Norwegian Arctic // 2nd Boreal Triassic Conference. August 29-30, 2015. Longyearbyen, Svalbard. 2015. Murdmaa I., Ivanova E., Duplessy J.-C., Levitan M., Khusid T., Bourtman M., Alekhina G., Alekseeva T., Belousov M., Serova V. Facies system of the Eastern Barents Sea since the last glaciation to present // Marine Geology. 2006. Vol. 230. P. 275‒303. doi: 10.1016/j.margeo.2006.06.001 Riis F., Lundschien B.A., Høy T., Mørk A., Mørk M.B.E. Evolution of the Triassic shelf in the northern Barents Sea region // Polar Research. 2008. Vol. 27. Is. 3. P. 318-338. doi:10.1111/j.1751-8369.2008.00086.x Xu G., Hannah J.L., Stein H.J., Mørk A., Vigran J.O., Bingen B., Schutt D.L., Lundschien B.A. Cause of Upper Triassic climate crisis revealed by Re–Os geochemistry of Boreal black shales // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2014. Vol. 395. P. 222-232. doi: 10.1016/j.palaeo.2013.12.027

Gusev E.A.1, Yarzhembovsky Ya.D.1, Elkina D.V.1, Ponimaskin P.I.2, Krylov A.V. 3, Zykov E.A.1, Lodochnikova A.S.1, Kartashev A.O.1, Golosnoy A.S.1, Zakharov V.Yu.1, Brui E.V.1 STRUCTURE OF THE PERSEUS RISE EASTERN SLOPES (BARENTS SEA) 1VNIIOkeangeologia, St. Petersburg, Russia 2SPLIT LLC, Moscow, Russia 3A.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute, St. Petersburg, Russia As a result of the work, the structure of the Quaternary cover and bedrocks of the eastern slopes of the Perseus Rise and the sources of the Franz Victoria Trough was studied. The leveled top surface and slopes of the Perseus Rise are composed of Mesozoic bedrocks, which are overlain by a very thin cover of Quaternary formations. Based on seismoacoustic data, as well as materials from bottom sampling, we assumed that the hilly-ridge topography is the result of the impact of impact on the bottom of exogenous processes of unknown origin. Keywords: geological survey of the shelf, seismoacoustic profiling, bottom sampling, bottom rock material, Perseus Rise, Barents Sea

|

|

Ссылка на статью: Гусев Е.А., Яжембовский Я.Д., Элькина Д.В., Понимаскин П.И., Крылов А.В., Зыков Е.А., Лодочникова А.С., Карташев А.О., Голосной А.С., Захаров В.Ю., Бруй Е.В. Строение восточных отрогов возвышенности Персея (Баренцево море) // Рельеф и четвертичные образования Арктики, Субарктики и Северо-Запада России. 2023. Выпуск 10, с. 67-77. doi: 10.24412/2687-1092-2023-10-67-77

|