|

doi: 10.24412/2687-1092-2023-10-93-99 1Институт географии РАН, Москва, Россия 2ФГБУ «ВНИИОкеангеология», Санкт-Петербург, Россия 3ГБОУ «Пятьдесят седьмая школа», Москва, Россия

|

|

В результате проведённых в 2023 году полевых исследований на Кандалакшском и Терском берегах Белого моря были сделаны предварительные выводы о последовательности обстановок осадконакопления во время последнего гляциоседиментационного цикла: ледниково-морские – ледниковые – озёрно-ледниковые – морские глубоководные – морские прибрежные – эоловые. На рубеже раннего и среднего голоцена на Кандалакшском берегу могла произойти катастрофическая перестройка гидросети в результате гляциоизостатической адаптации территории. Ключевые слова: Кандалакшский и Терский берега, последний гляциоседиментационный цикл, обстановки

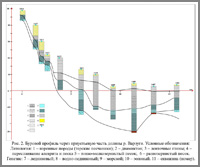

Введение. В рамках реализации проекта РНФ, посвященного последнему гляциоседиментационному циклу Белого моря, в августе 2023 года были проведены полевые исследования на Кандалакшском и Терском берегах. Ключевым для реконструкции истории последнего гляциоседиментационного цикла является переход от позднего неоплейстоцена к голоцену. Поэтому наши исследования были направлены на поиск палеоархивов, которые позволили бы провести детальную реконструкцию обстановок осадконакопления и хронологии этого этапа развития Белого моря. В позднеледниковье Кандалакшский и Терский берега Белого моря были ареной взаимодействия ледниковых и морских процессов [Рыбалко и др., 2017], причём в геологическом масштабе времени смена природных обстановок происходила резко и быстро. Тем не менее, палеоархивов, содержащих полную летопись этого периода, известно мало. Для западной части побережья Белого моря в донных отложениях изолированных водоёмов выделены ингрессионные осадки позднеледниковой трансгрессии возрастом ~13-11.5 кал. т.л.н. [Колька, Корсакова, 2017], что охватывает только финальный этап позднеледниковья. Морских палеоархивов в принципе меньше, чем сухопутных, в силу объективных причин. Тем не менее, по данным разных исследователей, в позднеледниковое время в Белом море реконструировали приледниковый бассейн с характерными для него ленточными глинами, в которых были обнаружены пресноводные диатомеи [Невесский и др., 1977], а по данным палинологического анализа были установлены аллерёдские и верхнедриасовые интервалы разреза мощностью 1.5-2.5 м [Джиноридзе и др., 1979]. Проникновение морских вод и морская обстановка осадконакопления восстановились в бассейне Белого моря в аллерёде [Плешивцева, 1977]. Для Онежского залива реконструировались пресноводные условия на ранних этапах развития приледникового бассейна. Здесь в осадках были выделены спорово-пыльцевые спектры с господством пыльцы берёз (в том числе – кустарничковых) и полыни, что позволило условно датировать их временем 14-13 т.л.н. [Гей и др., 1988], и было подтверждено результатами палеомагнитного анализа [Рыбалко и др., 1987]. По данным последних работ, в районе Анзерского плёса, в период 13-11.5 т.л.н. (финал позднеледниковья) существовал опреснённый холодноводный морской бассейн в непосредственной близости от края ледника, но в него уже поступали баренцевоморские воды [Полякова и др., 2014]. В целом, для этапа, переходного от позднего неоплейстоцена к голоцену, реконструировали следующие этапы развития: ледниковый, ледниково-озёрный, ледниково-морской, переходный и морской [Рыбалко и др., 2022]. Тем не менее, на протяжении долгого времени исследователям были доступны только данные по изолированным водоёмам, но не было ни иных геохронометрических данных, ни непрерывных палеоархивов для этого времени. Поэтому целью наших исследований был поиск таких палеоархивов и, при удачном исходе, их детальное опробование для получения полной и непрерывной летописи позднеледниковья в Белом море. Методы исследований. Во время полевых работ было исследовано несколько ключевых участков (Рис. 1): низовья р. Варзуги; разрезы в нижнем течении рек Сальницы и Оленицы; район оз. Большое Плотичье. Основным полевым методом исследований 2023 года было бурение усовершенствованным шнековым методом с помощью буровой установки «Pride Mount 80», смонтированной на базе автомобиля УАЗ 3303. Ключевым участком для бурения была выбрана приустьевая часть р. Варзуги: из-за грабенообразного тектонического строения так называемой Нижневарзугской депрессии здесь ожидалась мощная толща позднечетвертичных осадков, а на склоне депрессии ранее уже была установлена лестница террас [Repkina et al., 2023]. Буровой профиль был заложен по правому берегу реки, от Усть-Варзуги на запад-северо-запад, длиной 15 км. Всего в приустьевой части Варзуги нами было пробурено 11 скважин с максимальной глубиной 29.5 м. Также был пробурен предполагаемый переток из Колвицкого озера. Кроме того, в долинах рек Оленица и Сальница изучались разрезы рыхлых отложений. Было проведено литостратиграфическое изучение разрезов и кернов скважин и отбор образцов на аналитические (спорово-пыльцевой, диатомовый, фораминиферовый, гранулометрический анализы) и геохронометрические (ОСЛ и радиоуглеродное датирование) исследования. Результаты и обсуждение. Предварительные результаты бурения в приустьевой части р. Варзуги представлены на рис. 2. В подошве разреза вскрываются коренные породы (коричнево-красные терские песчаники), и в районе современного устья Варзуги на глубине 13 м ниже уровня моря сохранилось моренное «ядро». В самом глубоком месте вреза Варзуги (-20 м ниже у.м.) непосредственно на коренных породах залегают ленточные глины серого, красноватого или бурого оттенка, и эта толща прослеживается по всему профилю до +45 м н.у.м., с вариациями мощности от 10 (в самом глубоком месте) до 2.5 м (на склоне Нижневарзугской депрессии). Выше по разрезу (но не во всех скважинах) глины переходят в переслаивание тонкозернистого песка и алеврита. Эта толща, в свою очередь, с резким контактом перекрывается тёмно-серым тонкозернистым песком с прослоями ракуши (в основном, Astarte borealis) и рассеянным ракушечным детритом, на высотах от -10 до 10 м н.у.м. В скважинах, пробуренных на Варзугской «косе», на тёмно-сером песке залегают маломощные разнозернистые бежевые пески с горизонтальной и косой слоистостью, перекрытые полуметровой толщей монотонного светло-желтовато-серого песка. В скважинах на террасах, особенно – на нижних уровнях, в бежевых песках прослеживаются галечные отмостки, состоящие, в основном, из окатанных фрагментов того же терского песчаника, с небольшой долей пород скандинавского спектра. В кровле разреза террас также залегает монотонный средне- и мелкозернистый бежевый песок, часто сильно оржавленный, мощностью от 0.5 до 3 м. Тёмно-серый тонкозернистый песок также встречается в скважинах, пробуренных на поднятых морских террасах по всему профилю, до высоты 33 м н.у.м., и является местным «маркером». В разрезе устьевой части р. Варзуги мы наблюдаем классический последовательный переход от ледниковых отложений (морены) к отложениям пресноводного приледникового водоёма с нестабильной обстановкой осадконакопления (ленточным глинам, перекрытым переслаивающимися тонкозернистым песком и алевритом). Очевидно, ранее сток Варзуги в Белое море осуществлялся западнее, о чём свидетельствует глубокий врез в коренные породы. Было ли осолонение бассейна постепенным или резким, покажут аналитические исследования, но уже сейчас можно сказать, что тёмно-серые пески откладывались уже в морском бассейне. Так как раковины Astarte borealis, обнаруженные в тёмно-сером песке, толстостенные и по размеру больше современных, можно сделать предварительный вывод о том, что эта толща формировалась уже в среднем голоцене, в более тёплых, чем современные, условиях. Лестница 4-х террасовых уровней сформировалась, по-видимому, в период от позднеледниковья до среднего голоцена. Монотонный мелкозернистый песок слагает разнообразные эоловые формы рельефа, широко здесь распространённые. В низовьях р. Сальницы в правом борту её долины нами был изучен разрез (17.7 м), вскрывающий строение террасы высотой 40 м н.у.м. В нижней части разреза (видимая мощность 7 м) мы наблюдаем беспорядочное переслаивание хорошо выдержанных по простиранию пачек разных осадков, толщиной до нескольких десятков см. Здесь чередуются: красновато-бурый слоистый оглиненный песок с обломочным материалом; горизонтально-слоистый слабо оглиненный разнозернистый бурый песок с гравием и галькой; мелко-среднезернистый розовато-серый горизонтальнослоистый песок; буровато-красная алевритистая опесчаненная глина с обломочным материалом; некоторые пачки смяты в пологие складки. Эта толща перекрывается 5-метровым слоем плотной сильно опесчаненной алевритистой глины, насыщенной обломочным материалом (мореной), на которой с эрозионным контактом и галечной отмосткой лежит розовато-серый горизонтальнослоистый песок со знаками ряби и прослоями гравия и гальки (2.4 м). Верхняя часть разреза (3.8 м) представляет собой песчаную толщу, состоящую из пачек сортированного и отмытого песка разной размерности и слоистости, знаками ряби и прослоями гравия и гальки. Строение разреза позволяет предполагать, что нижняя толща накапливалась в ледниково-морских условиях, о чём нам говорят многочисленные "гнёзда" и прослои морены, чередующиеся с прибрежно-морскими слоистыми осадками. В дальнейшем она была перекрыта ледниковыми осадками, которые затем, после деградации оледенения, были частично размыты морем, и дальнейшее осадконакопления шло в прибрежно-морской обстановке уже в голоцене. В низовьях р. Оленицы, в левом борту её долины, был изучен разрез террасы 28 м н.у.м., общей мощностью 17 м. Здесь в нижней части разреза на коренных породах (терских песчаниках) вскрывается диамиктон (опесчаненная глина с обломочным материалом) мощностью около 5 м, перекрытый глиной с ленточноподобной слоистостью (~ 1 м), характерной для осадков приледниковых водоёмов. Глины с резким контактом перекрываются тонкозернистым песком с тонкими прослоями алеврита, который выше по разрезу переходит в тонкозернистый песок розово-серого цвета (0.9 м). Верхняя часть разреза (4.5 м) представлена песчаной толщей, представляющей собой переслаивание мелко-, средне- и крупнозернистого песка с прослоями гравия, галечно-валунными отмостками и разнообразной слоистостью, в том числе – знаками ряби. Здесь мы видим обстановки ледникового осадконакопления (морена), которые в процессе деградации и отступания ледника сменились озёрно-ледниковыми (глина с ленточноподобной слоистостью), а затем – морскими более глубоководными (тонкозернистый песок) и пляжевыми (разнозернистый песок с отмостками) обстановками. Во время полевых исследований 2022 года удалось получить новые материалы по истории развития котловины крупного озера Колвицкое, которое в позднеледниковье – раннем голоцене (до 10.4-10.3 тыс. кал.л.н.) было заливом Белого моря, впоследствии от него отчленившемся [Лудикова, Греков, 2017], а также по истории долины реки Колвица. Долина р. Колвицы – неразработанная, со ступенчатым продольным профилем (в долине 8 крупных порогов и водопадов с падением до 8 м), русло в плане чётковидное и, по‑видимому, представляет собой бывшую цепочку более мелких озёр, впоследствии соединённых рекой. В районе истока р. Колвицы, вдоль левого борта долины на расстоянии 0.35 км от современного русла реки прослеживается понижение, заполненное глыбняком. Длина понижения по простиранию долины – около 0,45 км. Такие образования могут быть характерны для мест катастрофических спусков больших масс воды за короткое время [Smith, Fisher, 1993], когда из ледниковых и/или водно-ледниковых образований вымывается весь материал, кроме самых крупных обломков. Мы предположили, что в раннем голоцене, уже после отчленения озера от Белого моря 10.4-10.3 т.л.н., сток из озера мог происходить в южном направлении по депрессии «оз. Щучье – Плотичье» в губу Порья. В дальнейшем, вследствие изменения уклона территории в ходе гляциоизостатической адаптации произошёл переток воды в Колвицкую ложбину и образовалась река Колвица. Для датирования этого катастрофического события в 2022 году нами были изучены разные террасовые уровни по берегам озера Колвицкого, и отобраны образцы на ОСЛ-датирование, которые уже находятся в работе. В 2023 году для проверки гипотезы было решено провести бурение предполагаемого перетока в котловине, в настоящее время занимаемой озером Большое Плотичье (65 м н.у.м.). Для этого через котловину был сделан поперечный буровой профиль. В самой глубокой скважине в нижней части (11.2-6.2 м) вскрывается тёмно-серый слабоглинистый песок с разнообразным обломочным материалом, перекрытый серо-бежевой очень пластичной глиной с редкими тонкими прослоями песка (6.2-5.0 м), выше переходящей в переслаивание мелкозернистого песка и алеврита (5.0-4.3 м). Верхняя часть разреза (4.3-0 м) представляет собой переслаивание серого тонкозернистого песка с прослоями разнозернистого песка и гравия. По-видимому, в нижней части разреза мы видим морену (оглиненный песок с обломками), перекрытую озёрно-ледниковыми осадками (слоистая глина), которые, в свою очередь, перекрыты отложениями потока (песок). Выводы. Опираясь на полученные данные, можно сделать предварительные выводы об последовательности обстановок осадконакопления, характерных для Кандалакшского и Терского берегов Белого моря, во время его последнего гляциоседиментационного цикла: ледниково-морские – ледниковые – озёрно-ледниковые – морские глубоководные – морские прибрежные – эоловые. Вследствие гляциоизостатической адаптации в среднем голоцене, по-видимому, произошла катастрофическая перестройка гидросети Кандалакшского берега. «Хронометраж» и характерные ландшафты будут рекоснтуированы после получения аналитических данных. Благодарности. Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ, № 22-17-00081. Авторы признательны жителям села Варзуга за неравнодушное отношение к палеогеографии.

ЛИТЕРАТУРА Гей Н.А., Джиноридзе Р.Н., Рыбалко А.Е. и др. Стратиграфия позднеплейстоценовых и голоценовых отложений Онежского залива // Вестник ЛГУ. Сер. 7. 1988, вып. 4, с. 65-72. Джиноридзе Р.Н., Калугина Л.В., Рыбалко А.Е. и др. Стратиграфия верхнечетвертичных отложений северной части Белого моря. В кн.: Позднечетвертичная история и седиментогенез окраинных и внутренних морей. М.: Наука, 1979, с.34-39. Колька В.В., Корсакова О.П. Положение береговой линии Белого моря и неотектонические движения на северо-востоке Фенноскандии в позднеледниковье и голоцене // Система Белого моря, 2017, т. IV, с. 222-249. Лудикова А.В., Греков И.М. Предварительные результаты диатомового анализа проб донных отложений оз. Антюх-Ламбина (ЮЗ Кольского полуострова // География арктических регионов 2017. Коллективная монография по материалам Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена, 9-10 ноября 2017 года. СПб.: Типография ООО "Старый город", 2017. С. 33-36. Невесский Е.Н., Медведев В.С., Калиненко В.В. Белое море. Седиментогенез и история развития в голоцене. М.: Наука,1977. 240 с. Плешивцева Э.С. Изменение палеогеографических условий Северо-Двинской впадины в позднее-послеледниковое время // Природа и хозяйство Севера. 1977. Вып. 6. С. 39-47. Полякова Е.И., Новичкова Е.А., Лисицын А.П., Баух Х.А., Рыбалко А.Е. Современные данные по биостратиграфии и геохронологии донных осадков Белого моря // Доклады РАН. 2014. Т. 454. № 4. С. 467-472. Рыбалко А.Е., Журавлев В.А., Семенова Л.Р., Токарев М.Ю. Четвертичные отложения Белого моря и история развития современного Беломорского бассейна в позднем неоплейстоцене-голоцене // Система Белого моря. Т. IV. Процессы осадкообразования, геология и история. М.: Научный мир, 2017. С 16–84. Рыбалко А.Е., Репкина Т.Ю., Зарецкая Н.Е., Корсакова О.П., Субетто Д.А., Беляев П.Ю., Вашков А.В. Развитие Белого моря в голоцене. // Динамика экосистем в голоцене (сборник статей), 2022, с. 143-148. Рыбалко А.Е., Спиридонов М.А., Спиридонова Е.А. и др. Четвертичные отложения Онежского залива и основные черты его палеогеографии в плейстоцене-голоцене. В кн.: Комплексные морские геолого-геофизические исследования внутренних морей гляциального шельфа. Л.: ВСЕГЕИ, 1987, с. 38-52. Repkina T.Yu., Zaretskaya N.E., Shvarev S.V., Lugovoy N.N., Alyautdinov A.R., Shilova O.S. Morphodynamics and morphotectonics of the Varzuga river estuary area in the Late Glacial and Holocene (Terskiy coast of the White Sea // Doklady Earth Sciences. 2023. Vol. 513. Suppl. 1. P. S24–S46, doi:10.1134/S1028334X2360250X Smith D.G., Fisher T.G. Glacial Lake Agassiz: The northwestern outlet and paleoflood // Geology. 1993. Vol. 21. Is. 1. P. 9-12. doi: 10.1130/0091-7613(1993)021<0009:GLATNO>2.3.CO;2

Zaretskaya N.E.1,2, Baranov D.V.1, Pistsova M.A.1, Mishurinsky D.V.3, Kachalov A.Yu.1, Mitskevich V.I.1, Rybalko A.E.2 "GEOLOGY IN THE SERVICE OF PALAEOGEOGRAPHY": RECONSTRUCTING THE LATE PLEISTOCENE TO HOLOCENE TRANSITION ON THE SOUTHERN SHORE OF THE KOLA PENINSULA 1Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, Moscow 2VNIIOkeangeologiya, St. Petersburg 3SEO "57 School", Moscow As a result of field studies conducted in 2023 on the Kandalaksha and Terskiy coasts of the White Sea, preliminary conclusions were made about the sequence of sedimentation settings during the last glaciosedimentation cycle: glacial-marine - glacial - glaciolacustrine - marine deep-water - marine coastal - aeolian. At the turn of the early and middle Holocene on the Kandalaksha coast a catastrophic reorganization of the hydrosystem could have occurred as a result of glacioisostatic adjustment of the territory. Keywords: Kandalaksha and Terskiy coasts, last glaciosedimentation cycle, sedimentary environments, Late Glacial, drilling, dating, analytical studies

|

|

Ссылка на статью: Зарецкая Н.Е., Баранов Д.В., Писцова М.А., Мишуринский Д.В., Качалов А.Ю., Мицкевич В.И., Рыбалко А.Е. "Геология на службе палеогеографии": реконструкция перехода от позднего неоплейстоцена к голоцену на южном берегу Кольского полуострова // Рельеф и четвертичные образования Арктики, Субарктики и Северо-Запада России. 2023. Выпуск 10, с. 93-99. doi: 10.24412/2687-1092-2023-10-93-99

|