| ||

|

doi: 10.24412/2687-1092-2023-10-134-141 1ООО «РН-Эксплорейшн», Москва, Россия 2 МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 3АО «Арктические морские геологические экспедиции», Мурманск, Россия 4ООО «Арктический научно-проектный центр шельфовых разработок», Москва, Россия

|

|

Представлены уникальные результаты комплексной долгосрочной научной программы, направленной на изучение и освоение Арктического региона. В полевой сезон 2023 года на шельфе моря Лаптевых реализован масштабный проект бурения инженерно-геологических скважин. Работы проводились с двух буровых судов АО «АМИГЭ»: НИС «Бавенит», выполняющего программу стратиграфических исследований, и НИС «Кимберлит», осуществившего большую часть бурения. Целью исследования являлось изучение субаквальных мерзлых пород. Подтверждены чрезвычайно сложные инженерно-геологические условия моря Лаптевых, включающие многолетнемерзлые грунты, газонасыщенные отложения, аномально высокое пластовое давление (АВПД). В шести из семи пробуренных скважин обнаружены многолетнемерзлые породы. Ключевые слова: малоглубинное бурение, инженерно-геологические условия, море Лаптевых, шельф, субаквальные мерзлые породы, сейсмоакустические исследования

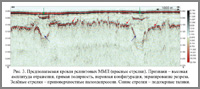

Введение. Компания Роснефть продолжает реализацию в Арктике комплексной долгосрочной научной программы, направленной на изучение и освоение данного региона. Работа продолжается по ключевым научным направлениям - геологии, экологии и гидрометеорологии, а также в части разработки новых перспективных технологий. Cезон 2023 года стал самым насыщенным из всех в части реализации масштабного проекта бурения малоглубинных скважин на арктическом шельфе. В сентябре в Восточной Арктике работали сразу два буровых судна и, помимо НИС «Бавенит», работавшего по программе стратиграфических скважин [Малышев и др., 2023; Колюбакин и др., 2023], собственно инженерно-геологическое бурение осуществляло второе судно – НИС «Кимберлит». Его программа заключалась в получении образцов верхней части осадочного разреза шельфа (до 100 м по грунту), включая субаквальные мерзлые породы. В результате получены уникальные материалы – впервые в истории исследований Восточной Арктики в акватории моря Лаптевых сразу в семи скважинах получены образцы мёрзлого грунта. Море Лаптевых является самым западным из морей Восточной Арктики. Одной из его особенностей являются обширные площади, покрытые слабыми неустойчивыми грунтами. Другой важной особенностью является наличие на обширных площадях высокольдистых полифациальных отложений ледового комплекса (ЛК), занимающих обширные участки морского дна. В настоящее время эти мерзлые отложения активно деградируют. Геологическая опасность заключается в том, что грунт, представляющий твердое основание, в результате растепления может быть практически полностью эродирован или перейти в неустойчивое разжиженное состояние. Как основание для подводных инженерных конструкций такие грунты использовать крайне нежелательно, в том числе и для легких сооружений, таких как трубопроводы, которые, как известно, при транспортировке по ним газа подвергаются разогреву. На большей части моря Лаптевых развит островной тип распространения многолетнемерзлых пород с мощностью до 100 м. Следует отметить, что вопрос о мерзлоте морских грунтов еще далек от разрешения, так как при организации опорного бурения в одной из точек в непосредственной близости от берега было установлено полное отсутствие мерзлых пород до глубин около 20 м ниже морского дна, в то время как на берегу мерзлота начиналась буквально с глубин до 1 метра. По современным представлениям шельф моря Лаптевых характеризуется весьма широким распространением как реликтовой, так и новообразованной субаквальной мерзлой зоны. Важно, что это установлено не только на основании теоретических представлений, но и подтверждено прямыми геологическими наблюдениями. Новообразованная субаквальная мерзлая зона приурочена в основном к участкам интенсивно поднимающихся берегов и растущих дельт [Жигарев, 1981; Романовский и др., 2003; Романовский и др., 2006, Шполянская, 2017]. Зона сплошного распространения субаквальных мерзлых пород, переходящая в островную, протягивается вдоль материкового побережья и вокруг островов и приурочена, главным образом, к области бывшей позднеплейстоценовой суши в пределах современного шельфа. Мощность реликтовой мерзлой зоны оценивается от 50 до 200 м и более. Наибольшие мощности предполагаются в границах акватории залива Геденштрома, вокруг островов Фаддеевский и Новая Сибирь, а также к югу от последнего. Кроме того, к рассматриваемому типу мерзлой зоны относятся и крупные массивы реликтовых мерзлых пород, приуроченные к банкам на месте существовавших в историческом прошлом островов, уничтоженных термоабразией. При отрицательной средней годовой температуре придонного слоя воды на их месте длительное время сохраняется относительно низкотемпературная и мощная (сотни метров) субаквальная мерзлая зона, которая как раз и диагностируется как ЛК. Другой особенностью именно моря Лаптевых является наличие многочисленных сейсмоактивных зон, приуроченным к региональным разломам, смещения по которым могут приводить к «растекаемости» глинистых грунтов. Сама сейсмическая активность также относится к существенно опасным геологическим процессам. На дне моря выявлена целая серия активных в настоящее время разломов [Рекант, Гусев, 2009], что приводит к повышению теплового потока в этих зона. Следствием этого могут быть разрывы на стыках линейных объектов, а также деформации инженерных сооружений, установленных в непосредственной близости от разломов. Выполненные в последнее время сейсмоакустичекие и геохимические исследования показали [Лобковский и др., 2015], что в море Лаптевых в донных отложениях и в верхней части геологического разреза распространены газонасыщенные грунты. Большей частью они связаны с распространением бронирующего чехла мерзлых пород и могут продуцировать зоны аномально высокого пластового давления (АВПД), что и было подтверждено в ходе малоглубинного бурения в 2020-2023 гг. Геологическое строение моря Лаптевых. На лаптевоморском шельфе развит крупный осадочный бассейн, сформированный в результате деструкции (рифтинга) континентальной коры в области ее взаимодействия со спрединговым хребтом Гаккеля. Последний расположен в глубоководном Евразийском бассейне и представляет собой наиболее северный сегмент мировой системы Срединно-океанических хребтов. Регион расположен в области сочленения подводного хребта Гаккеля и структур Верхояно-Чукотской и Таймырской складчато-надвиговых областей поздних мезозоид, а также Сибирской древней платформы. На продолжении хребта Гаккеля установлена система горстов и грабенов, часто описываемая как полирифтовая система моря Лаптевых. Природа фундамента региона в различных сегментах моря Лаптевых до сих пор остается остро дискуссионной проблемой. Согласно широко распространённым на сегодняшний день взглядам, в геологическом строении шельфа моря Лаптевых принимают участие пелеозойско-мезозойские (доаптские) породы складчатого фундамента и вышележащие апт(?)-кайнозойские отложения осадочного чехла. Мощность последнего в отдельных депоцентрах достигает 10-15 и более км. На поверхности дна лаптевоморского шельфа вскрываются отложения от верхнего мела до четвертичных [Геологическая…, 2016]. Сведения о литолого-стратиграфической характеристике района получены из материалов геологической съемки на островах, прилегающей суше и данных глубокого бурения на севере Сибирской платформы - в Енисей-Хатангском и Лено-Анабарском прогибах, Оленекском поднятии, в дельте реки Лена и др. Мощность толщи четвертичных отложений шельфа моря Лаптевых достигает 150 м. Её расчленение проводилось по данным сейсмоакустического профилирования. Толща четвертичных отложений, выделяемая в составе регионального плиоцен-четвертичного(?) сейсмического подкомплекса, залегает плащеообразно в виде сплошного покрова. Морские отложения обладают акустически прозрачным, полупрозрачным, слоистым типом сейсмической записи, характеризуются значительным изменением мощности по латерали (от 5 до 45 м) и характеризуются различным вещественным составом (галечниками, песками, глинистыми алевритами) [Виноградов и др., 2005]. Аллювиальные образования слагают комплекс заполнения палеоврезов и имеют мощность до 20 м. Хаотическая или косослоистая сейсмозапись дает возможность предполагать в составе комплексов их заполнения песчанистые отложения [Виноградов и др., 2005]. Особенности инженерно-геологических условий. Одной из главных опасностей на шельфе, в силу геологических и других природных условий, являются многолетнемерзлые грунты (многолетнемёрзлые породы - ММП) и связанные с ними процессы. При хорошей изученности ММП на окружающей суше информация о распространении субаквальной мерзлоты носит несистемный и отрывочный характер. Именно поэтому различные исследователи по-разному оценивают ее развитие на шельфе Арктики (рис. 1). В данном случае мы имеем ввиду реликтовую мерзлоту, т.е. образовавшуюся в период последней поздне-неоплейстоценовой регрессии (около 18 тыс. лет назад), когда уровень моря опустился до отметок -100…-140 м, что вызвало осушение шельфа морей арктического бассейна. В границах осушенного арктического шельфа в суровых климатических условиях произошло довольно быстрое и глубокое промерзание верхней части осадочной толщи до глубины 300-500м и более. Последующая трансгрессия современного арктического бассейна привела к тому, что мерзлые отложения оказались затопленными водами с различными придонными температурами, что привело к растеплению и деградации мерзлой толщи в краевых частях (Баренцево и Чукотское моря). Вместе с тем генетически возможно также формирование новообразованных ММП (за счет низких среднегодовых придонных температур), но в глобальном масштабе такие явления маловероятны (и не столь значительны по площади и по глубине, во всяком случае в настоящее время имеются лишь единичные факты обнаружения мерзлых новообразований в приповерхностном слое на глубину первые метры). В инженерно-строительной практике для возведения сооружений в зоне мерзлых пород применяется один из двух принципов: строительство и эксплуатация без изменения мерзлого состояния и в оттаявшем состоянии. Второй принцип практически малоприменим в условиях шельфа, так как этот процесс трудно контролируемый и может сопровождаться существенными осадками естественного основания. Поэтому следует исходить из возможности сооружения именно на мерзлых грунтах. Результаты. В сезон 2023 было пробурено 7 инженерно-геологических скважин, глубина моря в точках бурения варьируется от 34 до 56 м. Глубина выработок от 21 до 74 м. В скважине на глубине моря 34 м мерзлота обнаружена в предельно деградированном состоянии, мерзлый песчаник представлен мощностью до 2 м. В других шести скважинах с глубин 5-19 м по грунту обнаружены ММП. Самая глубокая скважина не вышла из мерзлоты на 74 м. На рисунке 2 приведены фото фрагментов мерзлого керна, полученного на шельфе Арктических морей в ходе работ 2020-2023 гг. Имеющийся опыт интерпретации сейсмических данных в арктических морях показывает, что мерзлые грунты в ВЧР могут быть выделены по следующим признакам: ● повышенная амплитуда отражения от кровли предполагаемых мерзлых грунтов и прямая полярность этого отражения (по отношению к донному импульсу); как правило, неровная, расчлененная форма кровли, характерны также выпуклые вверх формы (Рис. 3); ● положительные скоростные аномалии, связанные с мерзлым грунтом; проявляются в виде ложного выгибания вверх осей синфазности в нижележащей части разреза, а также фиксируются по результатам скоростного анализа сейсмических данных; ● линзовидные интервалы с акустически прозрачной или хаотической записью, в кровле которых регистрируется интенсивное отражение прямой полярности (относительно донного отражения), а в подошве – обратной полярности; ● резкая смена по латерали типа волновой картины: прекращение прослеживаемости отражающих границ и переход к хаотической или акустически прозрачной записи; при этом могут наблюдаться дифрагированные волны, а также боковые отражения на сложнопостроенных участках; ● характерная куполообразная геометрия отражающих границ и их резкие изгибы вверх на локальных участках, что может быть признаком пингоподобных структур (бугров ледяного пучения, булгунняхов). Схожая морфология отражений может быть связана и с посткриогенными деформациями грунтов (складками нагнетания, выдавливания, диапироподобными проявлениями). Заключение. В семи пробуренных скважин были обнаружены многолетнемерзлые породы. Проведённое исследование подтвердило сложные инженерно-геологические условия моря Лаптевых, включающие наличие ММП, газонасыщенных отложений, зон АВПД. Таким образом, необходимо продолжать начатые комплексные исследования силами различных профильных организаций, для чего объединить усилия профильных компаний, государства, институтов РАН и университетов.

ЛИТЕРАТУРА Богоявленский В. И., Кишанков А. В., Казанин А. Г. Распространение субаквальной мерзлоты в море Лаптевых по данным сейсморазведки методом преломленных волн // Арктика: экология и экономика. 2023. Т. 13. № 4. С. 501-515. doi: 10.25283/2223-4594-2023-4-501-515. Виноградов В.А., Гусев Е.А., Горячев Ю.В., Рекант П.В. Сейсмостратиграфическая основа расчленения чехла на акватории. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1 000 000 (новая серия). Лист Т-53-56 (о-в Жохова). Объяснительная записка. СПб.: Изд-во картфабрики ВСЕГЕИ, 2005, с. 7-13. Геологическая карта России и прилегающих акваторий, масштаб 1:2 500 000. СПб: 2016. Жигарев Л.А. Закономерности развития криолитозоны арктического бассейна // Криолитозона арктического шельфа. Якутск, ИМ СО АН СССР. 1981, с. 4-17. Колюбакин А.А., Малышев Н.А., Вержбицкий В.Е., Токарев М.Ю., Пашали А.А., Комиссаров Д.К., Бородулин А.А., Обметко В.В., Болдырев М.Л., Лакеев В.Г., Лукашев Р.В. Технологические разработки геофизического обеспечения стратиграфического бурения в морях российской Арктики // Нефтяное хозяйство. 2023. № 11. С. 6-11. Лобковский Л.И., Никифоров С.Л., Дмитревский Н.Н. и др. О процессах газовыделения и деградации подводных многолетнемерзлых пород на шельфе моря Лаптевых // Океанология. 2015. Т. 55. № 2. С. 312-320. doi:10.7868/S0030157415010128 Малышев Н.А., Вержбицкий В.Е., Колюбакин А.А., Комиссаров Д.К., Бородулин А.А., Обметко В.В., Болдырев М.Л., Попова А.Б., Данилкин С.М., Васильева И.С., Тимошенко Т.А., Ставицкая В.Н., Новиков С.С., Шеин В.А., Васильев В.Е., Александрова Г.Н., Гатовский Ю.А., Суслова А.А., Ступакова А.В., Никишин А.М., Лакеев В.Г., Лукашев Р.В. Технологические аспекты и опыт стратиграфического бурения в морях российской Арктики // Геология нефти и газа. 2023 (в печати). Рекант П.В., Гусев Е.А. Признаки новейших тектонических движений на Лаптевоморской континентальной окраине по данным сейсмоакустического профилирования // Проблемы Арктики и Антарктики. 2009. № 2(82). С. 85-94. Романовский Н.Н., Елисеева А.А., Гаврилов А.В., Типенко Г.С., Хуббертен Х.В. Многолетняя динамика толщ мерзлых пород и зоны стабильности газовых гидратов в рифтовых структурах Арктического шельфа Восточной Сибири (Сообщение 2). Результаты численного моделирования // Криосфера Земли. 2006. Т. Х. № 1. С. 29-38. Романовский Н.Н., Хуббертен Х.В., Гаврилов А.В., Елисеева А.А., Типенко Г.С., Холодов А.Л., Романовский В.Е. Эволюция мерзлых толщ и зоны стабильности гидратов газов в среднем плейстоцене-голоцене на шельфе восточной части евразийской Арктики // Криосфера Земли. 2003. Т. VII. № 4. С. 51-64. Соловьёв В.А., Телепнев Е.В. Арктические моря России. Карта 3-10. Субмаринная криолитозона. Прогноз распространения // Геология и полезные ископаемые шельфов России: Атлас / Под. ред. М.Н.Алексеева. М: Научный мир, 2004 Шполянская Н.А. Криолитозона Российского арктического шельфа // Инженерно-геологические задачи современности и методы их решения: Материалы научно-практической конференции, Москва, 13–14 апреля 2017 года. Москва: Геомаркетинг, 2017. С. 17-23. Angelopoulos M., Overduin P. P., Miesner F., Grigoriev M. N., Vasiliev A. A. Recent advances in the study of Arctic submarine permafrost. Permafrost and Periglacial Processes. 2020. Vol. 31. P. 442-453. doi:10.1002/ ppp.2061 Brown J., Ferrians O.J.J., Heginbottom J.A., Melnikov E.S. Circum-Arctic map of permafrost and ground-ice conditions. Washington, D.C., U.S. Geological Survey in Cooperation with the Circum-Pacific Council for Energy and Mineral Resources, 2001. doi: 10.3133/cp45 Gavrilov A., Pavlov V., Fridenberg A., Boldyrev M., Khilimonyuk V., Pizhankova E., Buldovich S., Kosevich N., Alyautdinov A., Ogienko M., Roslyakov A., Cherbunina M., Ospennikov E. The current state and 125 kyr history of permafrost on the Kara Sea shelf: modeling constraints // The Cryosphere. 2020. Vol. 14. Is. 6. P. 1857-1873, doi: 10.5194/tc-14-1857-2020 Matveeva T.V., Kaminsky V.D., Semenova A.A., Shchur N.A. Factors Affecting the Formation and Evolution of Permafrost and Stability Zone of Gas Hydrates: Case Study of the Laptev Sea // Geosciences. 2020. Vol. 10. Is. 12. 504, 21 p. doi: 10.3390/geosciences10120504 Overduin P., Schneider von Deimling T., Miesner F. et al. Submarine permafrost map in the Arctic modelled using 1d transient heat flux (SuPerMAP) // Journal of Geophysical Research: Oceans. 2019. Vol. 124. Is. 6. P. 3490-3507. doi:10.1029/2018JC014675 Romanovskii N.N., Tumskoi V.E. Retrospective approach to the estimation of the contemporary extension and structure of the shelf cryolithozone in East Arctic // The Cryosphere of the Earth. 2011. Vol. 15. Is. 1. P. 3-14.

Kolubakin A.A.1, Terekhina Ya.E.2, Tokarev M.Yu.2, Roslyakov A.G.2, Kulikov S.N.3, Boldyrev M.L.4 DISTRIBUTION OF SUBMARINE PERMAFROST ON THE LAPTEV SEA SHELF 1LLC RN-Exploration, Moscow, Russia 2Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 3JSC Arctic Marine Engineering-Geological Expeditions, Murmansk, Russia 4LLC Arctic Research and Design Center for Offshore Developments (ARC), Moscow, Russia a_kolubakin@rn-exp.rosneft.ru The unique results of complex long-time scientific program aimed to the study and development of the Arctic region are presented. A large-scale drilling project for engineering-geological wells was implemented on the Laptev Sea shelf during the 2023 field season. The work was carried out from two drilling vessels of JSC AMIGE: RV Bavenit, which carried out the stratigraphic research program, and RV Kimberlite, which carried out most of the drilling. The purpose of the work was to study submarine permafrost. Extremely difficult engineering and geological conditions of the Laptev Sea have been confirmed, including permafrost soils, gas-saturated sediments, and abnormally high reservoir pressure (AHRP). Permafrost was found in six of the seven drilled wells. Keywords: shallow drilling, engineering -geological conditions, Laptev Sea, shelf, submarine permafrost, seismoacoustic surveys

|

|

Ссылка на статью: Колюбакин А.А., Терёхина Я.Е., Токарев М.Ю., Росляков А.Г., Куликов С.Н., Болдырев М.Л. Проявление субаквальных мерзлых пород на шельфе моря Лаптевых // Рельеф и четвертичные образования Арктики, Субарктики и Северо-Запада России. 2023. Выпуск 10, с. 134-141. doi: 10.24412/2687-1092-2023-10-134-141

|