| ||

|

doi: 10.24412/2687-1092-2023-10-18-29 ФГБУ «ВСЕГЕИ», Санкт-Петербург, Россия

|

|

В результате экспедиции АПУ-2023 описаны и опробованы разрезы дискуссионных по возрасту и генезису образований Баренцево-Карского региона - в районе полярных станций Белый Нос (Югорский п-ов), Марресаля (п-ов Ямал), Сопочная Карга (западный Таймыр), проведены геоморфологические наблюдения на архипелагае Новая Земля (мыс Желания). На о. Вильчека (Земля Франца-Иосифа) из четвертичных образований описаны морские верхнеголоценовые и, вероятно, нижнеголоценовые, слагающие современный пляж и террасы разного уровня; кроме четвертичных – три морфологически различные типа базальтов: покровы, столбчатые базальты и подушечные лавы (?), формировавшиеся, соответственно, в разных условиях. На острове Комсомольский (Земля Франца-Иосифа) впервые описаны и опробованы голоценовые морские отложения, слагающие террасу высотой до 1,5 м. Ключевые слова: кайнозой, рельеф, четвертичные образования, Югорский полуостров, Земля Франца-Иосифа, остров Вильчека, морские террасы, остров Комсомольский, Марресаля, Сопочная Карга

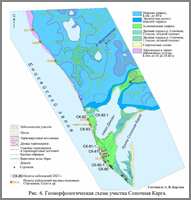

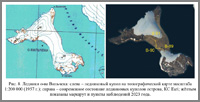

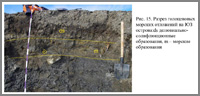

Работы по изучению рельефа и кайнозойских (в том числе четвертичных) образований проведены летом 2023 года в составе экспедиции Арктического Плавучего Университета (АПУ), организованной САФУ г. Архангельск, в июле и августе 2023 г. с НЭС «Михаил Сомов». Удалось провести наблюдения в районе полярных станций Белый Нос (Югорский п-ов), Марресаля (п-ов Ямал), Сопочная Карга (Енисейский залив), а также на архипелагах – Новая Земля (мыс Желания) и Земля Франца-Иосифа (о. Вильчека и Комсомольский) (рис. 1). Из важных планировались работы также мысе Могильный (п-ов Таймыр), островах Уединения и Визе, но полный маршрут судном не был пройден из-за попадания на мель между островами ЗФИ – Хейса и Комсомольским, в связи с чем работы были остановлены. Цель участия в экспедиции – сбор материалов для решения спорных вопросов плиоцен-четвертичного этапа позднекайнозойской истории Арктического региона, охватывающего период примерно от 5 млн. лет по настоящее время, а также восполнение пробелов в знаниях о геологическом строении Арктических островов. Среди множества гипотез о возрасте и генезисе кайнозойских образований западного сектора Арктики выделяются ледниковая и ледово-морская, и в зависимости от принятой точки зрения, одни и те же образования рассматриваются либо как сформированные в результате движения ледников с Баренцево-Карского шельфа на материк, либо в морских и ледово-морских условиях; возраст отложений тоже трактуется по-разному. Данные же по кайнозойским образованиям арктических островов, в частности Земли Франца-Иосифа, скудны из-за труднодоступности района, суровости климата и, соответственно, тяжёлых условий работы. Даже несмотря на участившееся посещение ЗФИ тематическими экспедициями, на сегодня известно всего несколько радиоуглеродных датировок из значительно удалённых друг от друга разрезов, корреляция которых часто невозможна. Кроме того, в результате изменений климата происходит активное таяние ледниковых куполов и высвобождение из-под льда необследованных ранее участков суши, и тем более было важно получение здесь новой информации о геологическом строении. Полевые исследования включали геолого-геоморфологические маршруты, изучение разрезов рыхлых образований, опробование на биостратиграфические виды анализов – микро- и макро- фаунистический, палеопалинологический, диатомовый, а также для определения абсолютного возраста (радиоуглеродный анализ (14С) и ОСЛ). Задачи ставились, исходя из запланированных АПУ мест высадок на берег. На Югорском полуострове работы проведены от полярной станции Белый Нос до мыса Пырков. Здесь в береговых обрывах моря под песками первой морской террасы вскрываются голубовато-серые глинистые алевриты, согласно ледниковой гипотезе являющиеся мореной средне- либо верхненеоплейстоценовых ледников, по ледово-морской – ледово-морскими отложениями ковинской свиты плиоцена. Залегают глинистые алевриты на известняках, алевролитах и песчаниках девона и карбона, на сглаженных выходах которых отмечены многочисленные борозды, имеющие по мнению сторонников ледниковой гипотезы ледниковое происхождение и продолжающиеся под рыхлые породы, что свидетельствует о послеледниковом возрасте перекрывающих отложений. Нами в основании рыхлого чехла, в северной части мыса Пырков расчисткой вскрыты «проблематичные» образования - серые мелкозернистые пески, переходящие вниз по разрезу, через переслаивание, к тёмно-серым с голубым оттенком глинам с незначительной примесью алевритовых частиц, с включениями мелкого среднеокатанного гравия, единичной плохо окатанной галькой темноцветных аргиллитов. Пески и глины мёрзлые. Из песков отобраны две пробы на ОСЛ-датирование, из глин и из линзы песков в глинах – для биостратиграфических исследований. Из мёрзлой части глин коллегой – студентом ГНИУ (г. Пермь) С. М. Тяном отобраны образцы для микробиологических исследований. Замеры ориентировки штриховки на сглаженных выходах докайнозойских пород показали отсутствие однонаправленности, какая могла бы указывать направление движения древнего ледника. С учётом же и расположения коренных выходов – от уровня моря до высоты не более 5 м, и свежести штриховки, наиболее вероятное её происхождение – результат воздействия современных сезонных льдов Баренцева моря. Также наблюдались широкие (до 20 см) борозды, протяжённостью 3-5 м, глубиной до 2,5 см. Ориентировка борозд – 190-220о (азимуты магнитные). Их можно было бы отнести к следам ледников верхнего неоплейстоцена, но нахождение борозд не только на сглаженных по типу бараньих лбов выходах, но и на межпластовых поверхностях смятых в антиклинальную складку докайнозойских пород, вскрытие более глубоких слоёв которых происходит в результате разрушения расположенных выше, также позволяет отвергнуть ледниковую их природу и предположить следствием гораздо более древних тектонических процессов. В районе полярной станции Марресаля (п-ов Ямал) в береговом обрыве Карского моря (высота от 20 до 12 м) вскрываются образования верхнего неоплейстоцена – опорный гляциокриологический разрез, изученный многими российскими и зарубежными исследователями: в 80-е годы 20 века Ф. А. Каплянская и В. Д. Тарноградский описали в этом разрезе ледниковые образования; в 90-е годы – В. Н. Гатауллин в основании разреза выделил марресальскую свиту – отложения дельты реки Пра-Оби. Перекрывающие отложения отнесены к ледниковым образованиям четвёртой ступени верхнего неоплейстоцена. В начале 2000-х иностранными коллегами С.Форманом, О.Ингольфсоном, и другими описаны пластовые льды, отторженцы, дислокации. В период 2008–2012 годы комплексные исследования разреза «МарреСале» проводили И. Д. Стрелецкая, Е. А. Слагода и др. (статьи 2012-2020 годов). Упрощённое строение разреза (снизу вверх): дислоцированные серые глины, вмещающие залежь пластового льда («нижняя» ПЗЛ); пылеватые пески; коричневые алевриты с прослоями мелко- и тонкозернистых песков, вмещающие пластовую залежь льда («верхняя» ПЗЛ); покровные отложения – желтоватые пески с линзами супесей, суглинков и аллохтонного торфа. По строению разрез схож с разрезом Изба Шпиндлера (Карский берег Югорского полуострова) [Букасс, 2014; Клевцов, 2017], и также является поводом дискуссий о возрасте и генезисе ПЗЛ и вмещающих их отложений. Нами в термоабразионных обрывах описаны дислокации «дискуссионных» толщ как в средних частях общего разреза, так и в верхних, много выше пластовых льдов – что может служить аргументом в пользу возникновения дислокаций уже после или в результате появления ПЗЛ. Для возможной корреляции с разрезами Изба Шпиндлера, толщи опробованы на биостратиграфические виды анализов. Зафиксирована третья, не описанная ранее толща ПЗЛ в основании береговых уступов, кровля её находится на высоте около 1 м над современным уровнем моря. На участке Сопочная Карга в береговых обрывах Енисейского залива вскрывается разрез, также изученный многими российскими и зарубежными исследователями, работы же Е.А. Гусева и И.Д. Стрелецкой [Стрелецкая и др., 2013] поставили точку в дискуссии о возрасте и генезисе толщи мёрзлых алевритов, залегающей в низах обрывов залегает, частично перекрытой отложениями второй террасы р. Енисей, получив из неё ОСЛ-даты в интервале 112 – 117 тыс. лет, что соответствует первой ступени верхнего неоплейстоцена = казанцевский горизонт и убедительно обосновав морской генезис толщи. На участке активны термоденудационные процессы, выразившиеся в возникновении и обновлении термоцирков и термоденудационных ниш. Нами опробованы на биостратиграфические виды анализов казанцевские отложения (на всякий случай), пески второй надпойменной террасы реки Енисей, вмещавшие обнаруженную в 2012 году в соседних береговых обрывах тушу мамонта Жени [Гусев и др., 2015] и перекрывающие их торфяники. Для микробиологических исследований А. Е. Гончаровым (Институт Экспериментальной медицины, г. Санкт-Петербург) отобраны пробы из толщи песков – промёрзшей и оттаявшей частей, торфяников и из покровного слоя песков (сезонно-талый слой). По бортам долины недавнего (позднеголоценового) спуска озера Долган (рис. 6) – отмершего русла реки Сопочная – впервые описаны террасы с относительными высотами от 1 м у бровки до 2,5 м у тылового шва, то есть формирование долины реки Пра-Сопочная происходило, как минимум, в два этапа. У тыловых швов днища долины отмечается большое количество плавника – свидетельство связи вод р. Енисей и озера Долган во время половодья и паводков. В районе Мыса Желания (Новая Земля) проведены геоморфологические наблюдения, описаны современный морской пляж и террасовидная поверхность – перемычка между современным заливом Карского моря (высота 1,5 м над современным уровнем моря) и отшнуровавшимся озерцом. Пляж сложен плохо окатанными обломками – гальки черноцветных аргиллитов, средние и крупные, древесный плавник. В зоне заплеска волн, шириной 4-5 м, развиты крупнозернистые пески, гравийники хорошей и средней окатанности, встречаются единичные раковины двустворчатых моллюсков Mitilus Edulis. На поверхности пляжа развиты береговые валы шириной до 3-х м, высотой до 1,0 м. Межваловые понижения – обводнённые, с медальонами глинистого материала, с полигональным мерзлотным растрескиванием. Работы на архипелаге Земля Франца-Иосифа проведены на двух островах – Вильчека и Комсомольский. Остров Вильчека, судя по топографическим картам, в конце 50-х годов почти весь был покрыт ледником, который к настоящему времени разделился на два локальных купола – на севере и на юге острова. Нами пройден маршрут в центральной, освобождённой из-под ледника части острова. В южной части острова, а также на северо-западном и северо-восточном мысах по космоснимкам и полученным в этой же экспедиции съёмкам с квадрокоптера (А.Е. Лазарев, САФУ, г. Архангельск) дешифрируются плато, сложенные покровами базальтов. Нами в маршруте наблюдались сложенные базальтами массивы (В-89 и В-90), современный морской пляж, первая (?) морская терраса (рис. 9 и 10), ограниченная уступом расположенной выше «приледниковой» террасы – вероятно, она упоминается в статье [Гусев и др., 2013] как морская, нами же было сделано предположение о её ледниковом происхождении, таким образом вопрос о генезисе террасы – ледниковом или морском – видится открытым до проведения здесь горных работ (расчисток), изучения литологического строения слагающих террасу отложений и их опробования. В верхней части базальтового массива В-89 отмечены образования, схожие внешне с подушечными лавами – скопления округлых тел с пузырчатой коркой на поверхностях отдельностей (рис. 11). То есть можно предполагать подводное излияние магмы. Первая (?) морская терраса (рис. 10, а) полого поднимается от современного, сложенного преимущественно песками пляжа до уступа «приледниковой» террасы. Поверхность её перекрыта отложениями смешанного генезиса – морского, флювиогляциального, аллювиально-пролювиального и осложнена береговыми валами протяжённостью до нескольких сотен метров, шириной до 25 м, высотой до 1,5 м. На фоне террасы возвышаются (до 7–9 м) останцы массива, сложенного базальтами со столбчатой отдельностью (точка наблюдения В-90, рис. 9 и 12). Время формирования террасы – голоцен. Точнее можно будет сказать после получения данных радиоуглеродного датирования (14С) скелета кита, найденного вблизи тылового шва террасы. «Приледниковая» терраса (рис. 10, б) от уступа высотой 2,5 м продолжается до края северного ледникового купола. Близ уступа поверхность её сформирована мелкими и средними валунами средней и хорошей окатанности, при приближении к краю ледника размер обломочного материала уменьшается до крупной и средней гальки. На поверхности террасы развиты гряды, морфологически схожие как с береговыми валами, так и с моренными грядами, закреплённые дюны; на дне приледниковых озёр, расположенных у края ледника (рис. 10, в), формируются смешанные флювиогляциальные и озёрно-ледниковые образования. На острове активны эоловые процессы: все наблюдавшиеся формы рельефа, независимо от слагающего их материала и высотных уровней, занесены песком, формирующим грядовый и дюнный микрорельеф. При анализе фото- и видео- материалов, полученных с квадрокоптера А. Е Лазарева (рис. 13), по характеру протаивания южного ледника сделано предположение об отсутствии перемычки под ледником и, соответственно, участии двух островов в составе о. Вильчека. Если при дальнейшем таянии ледника сегодняшнее предположение окажется верным, предлагается дать название «Ар» острову меньшего размера), или проливу между островами. На острове активны эоловые процессы: все наблюдавшиеся формы рельефа, независимо от слагающего их материала и высотных уровней, занесены песком, формирующим грядовый и дюнный микрорельеф. На юго-западе о. Комсомольский (рис. 13) на безымянном мысу впервые для острова описаны и опробованы на биостратиграфические виды анализов морские отложения мощностью 0,3 м, перекрытые делювиально-солифлюкционными образованиями (0,5 м). Морские отложения залегают на структурном элювии тёмно-серых аргиллитов и представляют собой пачку переслаивания песков серых глинистых и жёлто-коричневых крупнозернистых, мощности слойков до 0,1 м; в глинистых песках – обломки раковин двустворчатых моллюсков (рис. 14). На контакте аргиллитов и морских отложений – мелкие валуны коричневатых песчаников, коренные выходы которых расположены ближе к оконечности этого мыса, то есть имел место ближний перенос валунов. Вдоль побережья северной части о. Комсомольский наблюдалось чередование сглаженных коренных выходов базальтов, в недавнем прошлом бывших мысами, и участков развития, вероятно, прибрежно-морской террасы – бывших бухт, представляющих собой в настоящее время «лестницу» гряд – береговых валов, выгнутых в сторону острова и спускающихся в сторону современного берега моря (рис. 15). Сложены береговые валы очень плохо окатанными обломками крупногалечной и мелковалунной размерности, часть из которых образовалась за счёт расслаивания на пластины более крупных обломков. Плохая окатанность материала, формировавшегося в зоне активной гидродинамики, свидетельствует о быстром тектоническом подъёме острова, расслаивание же валунов на пластины – об очень активном морозном выветривании. На острове развиты мерзлотные процессы – мерзлотное растрескивание, медальоны, морозобойные трещины. Морозобойные трещины разбивают поверхности на крупные полигоны неправильной четырёх- и пятигранной формы, чётко выражены в рельефе и дешифрируются на КС, протяжённость трещин до сотен метров, ширина и глубина в отдельных случаях – более метра. Альтернативная модель формирования валов на островах Вильчека и Комсомольском. У юго-восточной оконечности о. Вильчека на космоснимке Esri между «отрогами» базальтового массива дешифрируется бухта, выполненная рыхлыми породами, вероятнее всего галечниками, аналогично «бухтам» на севере острова Комсомольский. Севернее, на всех поверхностях, развитых между северным и южным ледниками, дешифрируются схожие, но сложенные более мелким материалом гряды (в маршруте наблюдались песчаные с галечными «гребнями» гряды). На восточном склоне южного ледника о. Вильчека наблюдаются трещины в просаживающейся, вероятно, над водой массе льда. Простирание трещин по отношению к базальтовому массиву схоже с простиранием гряд в «бухте». То есть, гряды можно рассматривать и как «отпечатки» подобных трещин у края ледника при его таянии. И если данное предположение верно, то и о. Комсомольский в недавнем прошлом был покрыт ледником. Для более уверенного определения генезиса этих поверхностей необходимы полевые наблюдения современных процессов рельефообразования в краевых частях ледников, подобных описанным. Выводы. Собранные в экспедиции материалы важны для решения спорных вопросов кайнозойской истории и восполнения пробелов в знаниях о геологическом строении и рельефе арктических островов. Из-за ограниченности наземных работ во времени, наблюдения часто беглые. Тем не менее, в результате даже таких коротких высадок получены интересные результаты, некоторые объекты описаны впервые в геологической практике изучения этой территории. В дальнейшем планируется анализ собранных в экспедиции материалов, в том числе лабораторные исследования. Полевые материалы получены в экспедиции Арктического плавучего университета – 2023.

ЛИТЕРАТУРА Букасс А.С., Бартова А.В., Клевцов А.С., Зархидзе Д.В., Иванова В.В. Особенности строения кайнозойских разрезов, содержащих пластовые льды на Карском побережье Югорского полуострова // Геология и минеральные ресурсы Европейского северо-востока России. Мат-лы XVI Геологического съезда Республики Коми. Том II. Сыктывкар: Геопринт. 2014. С. 9-11. Гусев Е.А., Большиянов Д.Ю., Дымов В.А., Шарин В.В., Арсланов Х.А. Голоценовые террасы южных островов Земли Франца-Иосифа // Проблемы Арктики и Антарктики. 2013. № 3(97). С. 103-108. Гусев Е.А., Молодьков А.Н., Деревянко Л.Г. Сопкаргинский мамонт, время и условия его обитания (север Западной Сибири) // Успехи современного естествознания. 2015. №1-3. С. 432-435. Клевцов А.С., Бартова А.В., Зархидзе Д.В. Диамиктоны урочища Шпиндлер. Проблемы интерпретации генезиса // Комплексные исследования мирового океана. Материалы II Всероссийской научной конференции молодых ученых, Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук. Москва, 2017. С. 469-471. Стрелецкая И.Д., Васильев А.А., Гусев Е.А., Каневский М.З., Медведева М.А., Ванштейн Б.Г., Черкашев Г.А., Большиянов Д.Ю. Четвертичные отложения, подземные льды и динамика берегов Западного Таймыра. В кн.: «Система моря Лаптевых и прилегающих морей Арктики: современное состояние и история развития». М.: Изд-во Моск. ун-та, 2009, с. 357-372.

Bartova A.V. LANDFORM AND CENOZOIC FORMATIONS OF THE COAST AND ISLANDS OF THE BARENTS-KARA REGION A.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute, St. Petersburg, Russia As a result of the Arctic Floating University-2023expedition, the landform was studied and sections of formations of the Barents-Kara region discussion in age and genesis were tested - in the area of the polar stations Bely Nos (Yugorsky Peninsula), Marresale (Yamal Peninsula), Sopochnaya Karga (Western Taimyr), geomorphological observations were carried out on the Novaya Zemlya archipelago (Jelaniya Cape). At the Wilczek Island (Franz Josef Land) marine Upper Holocene and probably Lower Holocene formations are described from Quaternary formations, composing a modern beach and terraces of different levels. In addition to the Quaternary, there are three morphologically different types of basalts: plateau-basalt, columnar basalts and pillow lavas (?), which were formed, respectively, under different conditions. Holocene marine sediments composing a terrace up to 1.5 m high were described and tested for the first time on Komsomolsky Island (Franz Josef Land). Keywords: Cenozoic, landforms, Quaternary formations, Yugorsky Peninsula, Franz Josef Land, Wilczek Island, marine terraces, Komsomolsky Island, Marresale, Sopochnaya Karga

|

|

Ссылка на статью: Бартова А.В. Рельеф и кайнозойские образования побережья и островов Баренцево-Карского региона // Рельеф и четвертичные образования Арктики, Субарктики и Северо-Запада России. 2023. Выпуск 10, с. 18-29. doi: 10.24412/2687-1092-2023-10-18-29

|