| ||

|

doi: 10.24412/2687-1092-2023-10-36-42 1Геологический институт Кольского научного центра РАН, Апатиты, Россия 2Апатитский филиал Мурманского арктического университета, Апатиты, Россия

|

|

В ходе полевых работ 2023 года были получены новые результаты о морфологии и геологическом строении ледниковых образований на отдельных ключевых участках Кандалакшского и Терского берегов Белого моря. Ранее здесь к краевым формам последнего оледенения была отнесена протяженная полоса Терских Кейв. При помощи комплекса геолого-геоморфологических и структурных методов установлено, что грядовый и грядово-холмистый рельеф одной из частей Терских Кейв – Ондомозерские Кейвы, представлен комплексом флювиогляциальных отложений камов и озов. На отдельных участках эти отложения деформированы и перекрыты маломощным покровом абляционной морены. В основании толщи четвертичных отложений выявлены лимногляциальные, флювиогляциальные осадки и основные морены. Комплекс ледниковых отложений может быть сопоставлен с краевыми образованиями и маргинальными озами северной периферии Беломорского ледникового покрова последнего оледенения во время его деградации. Ключевые слова: Белое море, Кольский полуостров, Скандинавский ледниковый покров, моренные гряды, озы, дегляциация, позднеледниковье

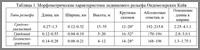

Возвышенность Ондомозерские Кейвы расположена в южной части Кольского полуострова на расстоянии 28–32 км от современного Терского берега Белого моря, с севера она ограничена депрессией с котловинами озер Верхнее Ондомозеро, Мелкое и Чёрное. Возвышенность расположена в юго-западной части системы гряд с общим названием Терские Кейвы, которые, в свою очередь, разделяют на цепи гряд Кейва I и II. Эти гряды в виде субпараллельных друг другу дуг длиной свыше 300 км в целом повторяют конфигурацию современного берега Кольского полуострова. В западном направлении Ондомозерские Кейвы продолжаются возвышенностью Чаваньгские Кейвы. Восточный фланг возвышенности достигает бассейна р. Чапома. Южнее, через разрыв шириной около 9 км расположен юго-западный фланг Дальних Кейв (рис. 1, А). Ондомозерские Кейвы как составная часть Терских Кейв и их фрагмента Кейва II традиционно соотносится с краевыми ледниковыми образованиями [Введенский, 1934; Лаврова, 1960; Стрелков и др., 1976; Ekman, Ilyin, 1991; Евзеров, Николаева, 2000; Hätterstrand et al, 2007; Государственная.., 2012; Lunkka et al, 2018]. Данные о геологическом строении возвышенности наиболее полно представлены в отчетах по геологической съемке (Леонтьева, Ханыкова, 1948; Селивановская Е.Е., Маркитахина Т.М., 1964) и в отдельных научных работах [Введенский, 1934; Лаврова, 1960; Lunkka et al, 2018]. Однако интерпретации генезиса макроформы заметно отличаются. Так, Ондомозерские Кейвы считают ледораздельной озовой грядой, которая образовалась на контакте Беломорского ледникового потока южнее гряды и малоактивным ледником севернее [Стрелков и др., 1976; Ekman, Ilyin, 1991; Kurkinen et al, 1993; Hätterstrand et al, 2007]. По другим гипотезам рассматриваемая макроформа является конечно-моренной насыпной и напорно-насыпной грядой [Дедков и др., 1989; Евзеров, Николаева, 2000] или же грядой, сложенной моренными отложениями с надстройкой из озов [Boyes et al, 2021]. Также нет единого мнения о возрасте макроформы, который отличается от времени, предшествующему максимуму последнего оледенения [Hätterstrand et al, 2007; Boyes et al, 2022], до одной из фаз его деградации в интервале времени от 17 до 14.7 тыс. кал. л.н. [Стрелков и др., 1976; Ekman, Ilyin, 1991; Евзеров, Николаева, 2000; Государственная.., 2012]. В исследовании применялся комплекс геолого-геоморфологических методов. Изучались структурно-текстурные особенности ледниковых и водно-ледниковых отложений, которые были вскрыты в 5 естественных обнажениях и 10 шурфах. Гранулометрический анализ проводился с помощью набора стандартных сит диаметром 1–10 мм. Цвет отложений определялся при помощи колориметрической системы Munsell Soil Color Charts. Производился отбор проб на петрографический анализ ледниковых и водно-ледниковых осадков. Детальное исследование текстуры ледниковых отложений производилось с помощью массовых замеров плоскостных (плоскости сланцеватости, слоистости) и линейных (длинные оси галек и валунов) элементов [Аболтиньш, 1989; Benn, 2013]. Геоморфологическое исследование ледниковых форм рельефа заключалось в определении их морфометрических характеристик: длины, высоты, крутизны склонов, ширины вершинной части и гребней гряд, ориентировки гребней гряд. На основе разности морфометрических показателей Ондомозерских Кейв установлены три типа ледникового рельефа: грядово-увалистый, грядовый и холмисто-грядовый (Табл. 1). Грядово-увалистый рельеф расположен на верхнем ярусе возвышенности, свыше 192 м над уровнем моря (н.у.м.). Он представлен отдельными выпуклыми холмами высотой до 20 м, диаметром до 0.15 км и холмами с платообразными вершинами диаметром до 0.3 км. На периферии платообразных холмов иногда представлены небольшие гряды высотой до 5 м. От остальной части возвышенности грядово-увалистый рельеф отделен уступом с отчетливыми бровкой и тыловым швом, крутизной до 32° и высотой до 28 м. Наиболее крутой участок уступа (до 30°) выявлен на южных склонах возвышенности. Строение грядово-увалистого рельефа обследовано в шурфе глубиной до 2.4 м и длиной 4 м, который вскрывает строение холма с плоской вершиной и абсолютными отметками поверхности в 211 м н.у.м (N 66°20'28.6'', E 38°23'25.7''). Снизу вверх здесь были вскрыты (рис. 1, С): 1. дислоцированная пачка песков желто-коричневых, разнозернистых (р.з.), преимущественно крупнозернистых (к.з.), слоистых за счет прослоев песков среднезернистых (с.з.) и мелкозернистых (м.з.), коричневого цвета. Песок м.з. уплотненный, с примесью песков тонкозернистых (т.з.) и алевритов. Слоистость в пачке имеет падение по азимуту 290° под углом 31°. Пачка разбита взбросами с амплитудой смещения до 20 см и падением сместителя по азимуту 162° и 50°, под углами 30–68°. В северной стенке шурфа пачка дислоцирована. В направлении к южной стенке эта пачка погружается по азимуту 167° под углом 28°. Максимальная вскрытая мощность – 0.75 м. 2. Песок р.з., преимущественно к.з., желто-коричневый с красноватым оттенком, слоистый. Слоистость за счет прослоев песка м.з., желто-коричневого. В интервале 0.5–0.7 м от подошвы примести гравия, гальки и валунов. Слоистость косая и волнистая, падает по азимуту 160° под углом 28°. В 1.3 м от северной стенки шурфа падение слоистости изменяется по азимуту 250° под углом 24°. Кровля песков наклонена по азимуту 153° под углом 25°. Мощность пачки на южной стенке шурфа – до 1.4 м, в северной стенке слой практически отсутствует, встречается только в виде отдельных блоков изометричной формы. 3. Песок м.з., светло-желто-коричневый, слоистый за счет прослоев песка с.з. и песков коричневых, м.з. и т.з., уплотненных. Слоистость линзовидная, имеет падение по азимуту 166° под углом до 25°. В северной части шурфа слой дислоцирован и затянут в клинообразную структуру, с изменением характера первоначальной слоистости. Мощность в южной стенке шурфа – до 0.95 м. 4. Алеврит коричневый, с прослойками песка, однородный, на отдельных участках с примесью гальки и гравия. Мощность в южной части шурфа до 0.2 м, в северной части слой разбит на блоки сложной формы, мощностью до 0.35 м. 5. Пески р.з., темно-желто-коричневые, не сортированные, с большим числом гравия, гальки и небольших валунов, а также с примесью песков т.з. и алеврита, мощностью до 0.3 м на южной стенке и до 0.9 м в пределах клинообразных структур на северной стенке шурфа. 6. Песок светло-желто-коричневый, м.з. с редким гравием и галькой, не сортированный, без видимой слоистости, мощностью до 0.4 м в южной стенке шурфа. Эти пески слагают небольшие эоловые бугры по периметру дефляционных площадок на платообразных вершинах. Грядовый рельеф Ондомозерских Кейв в основном развит по северной периферии грядово-увалистых участков, на нижнем ярусе возвышенности (отметки до 196 м н.у.м.). Он представлен сочетанием субпараллельных друг другу (до 8 штук) слабо извилистых гряд высотой до 20 м (в основном – до 8–10 м), которые ориентированы параллельно простиранию возвышенности. Гряды разделены замкнутыми межгрядовыми ложбинами, в основном с V-образным профилем. Иногда склоны соседних гряд причленяются друг к другу. В строении грядового рельефа в двух расчистках и двух шурфах вскрыто однотипное переслаивание песков р.з., преимущественно к.з. и с.з., с падением слоистости либо в западных, либо в восточных румбах (рис. 1, D, E). Холмисто-грядовый рельеф также занимает нижний ярус возвышенности (до 196 м н.у.м.) на участках отсутствия грядово-увалистого рельефа верхнего яруса. В западной части возвышенности он представляет собой единую гряду, надстроенную холмами высотой до 10 м на ее гребне. На участке от оз. Чёрное до долины р. Стрельна представлено сочетание небольших холмов и коротких гряд, разделенных заболоченными ложбинами. В строении западной части возвышенности в строении холма над пачкой песков с.з. и м.з. мощностью свыше 12 м установлены алевриты с прослоями песков м.з. и т.з., а также с отдельными прослоями глин, общей мощностью до 6 м (рис. 1, F). В районе оз. Чёрное в строении холмов установлены хорошо промытые пески р.з., преимущественно к.з. и с.з., иногда с прослоями гравия. К югу от наиболее высокой части возвышенности холмисто-грядовый рельеф представлен холмистыми массивами с отдельными формами высотой до 20 м, соединенных основаниями. С поверхности одного их холмов залегает диамиктон с большим содержанием валунов и гальки, а также с упорядоченной сланцеватой текстурой и слоистостью, которая имеет падение к югу. На участке пересечения Ондомозерских Кейв долиной р. Стрельна глубиной свыше 60 м был исследован разрез с мощностью четвертичных отложений около 38 м (рис. 1, В). Поверхность кристаллических пород в этом разрезе установлена на абсолютных отметках в 102 м н.у.м., однако, в 0.07–0.2 км к северо-западу от этого разреза на борту долины имеется сплошной скальный выход коренных пород на отметках не менее 145 м н.у.м. Это предполагает значительный перепад кровли коренных пород либо в виде уступа, либо в виде ложбины, унаследованной долиной реки. Косвенно наличие уступа под Ондомозерскими Кейвами подтверждает и разность уровней равнины (около 10 м) к северу и югу от возвышенности. Понижение поверхности коренных пород заполнено толщей р.з. песков с прослоями алевритов и глин. В этой толще общей мощностью около 32 м большое число разрывных нарушений в виде взбросов и сбросов. На глубине 4 м от поверхности в разрезе вскрыт слой диамиктона толщиной 2 м, красновато-коричневого цвета с гравием, галькой и валунами, а также линзами сложной формы из песков р.з. Анализ падения длинных осей галек и валунов показывает два симметричных максимума на 135° и 340°, а также один дополнительный максимум на 260°. Диамиктон перекрыт слоем песков м.з. мощностью до 4 м. В песках встречаются отдельные линзы и блоки сложной формы диамиктонов красновато-коричневых. В результате проведенных полевых работ можно сделать предварительные выводы о том, что в строении всех выделенных типов рельефа возвышенности Ондомозерские Кейвы участвуют преимущественно флювиогляциальные отложения. Судя по строению разреза В, эти отложения могут залегать на базальной морене небольшой мощности. В строении грядового и холмисто-грядового рельефа вдоль северного склона возвышенности и на участке к востоку от оз. Мелкое флювиогляциальные отложения в виде озов и камов залегают непосредственно с поверхности. В западной части возвышенности они могут быть перекрыты лимногляциальными осадками, мощность которых увеличивается в пределах отдельных холмов – лимнокамов. На южном склоне возвышенности холмистые массивы имеют покрышку из диамиктона, который по своим текстурно-структурным признакам может быть соотнесен с базальным тиллом протаивания [Каплянская, Тарноградский, 1993]. Это может свидетельствовать о наступлении маломощного ледника к рубежу возвышенности с юга во время его краткосрочной активизации в позднеледниковье. Флювиогляциальные отложения грядово-увалистого рельефа верхнего яруса возвышенности с нарушенным залеганием и угловыми несогласиями на границе отдельных блоков перекрыты неоднородным плащеобразным покровом не сортированных отложений с большим содержанием гравия, гальки и валунов. Эта покрышка предварительно отнесена нами к абляционной морене сплывания [Каплянская, Тарноградский, 1993]. Анализ условий залегания и деформаций отложений указывает на давление в субмеридиональном направлении. Дальнейшие работы будут направлены на выявление возраста отложений и реконструкции природной среды во время позднеледниковья и голоцена по результатам анализа колонок озерных осадков, полученных в районе работ. Данные о динамике последнего ледникового покрова будут дополнены материалами по петрографическому составу крупнообломочной фракции из диамиктонов и водно-ледниковых осадков. Работа выполнялась при поддержке гранта РНФ №22-17-00081 и в рамках госзадания по теме ГИ КНЦ РАН АААА-А19-119100290145-3. Авторы благодарят Н.А. Кожина за оказанную помощь при проведении полевых работ.

ЛИТЕРАТУРА: Аболтиньш О.П. Гляциоструктура и ледниковый морфогенез. Рига: Зинатне, 1989. 284 с. Введенский Л.В. Рельеф южной части Кольского полуострова // Известия государственного географического общества. 1934. Т. 66. Вып. 6. С. 844–864. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1: 1 000 000 (третье поколение). Серия Балтийская. Лист Q–(35), 36 (Апатиты). Объяснительная записка / Гл. ред. Ю.Б. Богданов. СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2012. 456 с. Дедков Н.С., Ильин В.А., Горбунов Е.О. Карта четвертичных отложений с элементами геоморфологии Мурманской области / Ред. В.Я. Евзеров. Апатиты: ГИ КНЦ РАН, 1989. Евзеров В.Я., Николаева С.Б. Пояса краевых образований Кольского региона // Геоморфология. 2000. № 1. С. 61–73. Каплянская Ф.А., Тарноградский В.Д. Гляциальная геология: Методическое пособие по изучению ледниковых образований при геологической съемке крупного масштаба. СПб.: Недра, 1993. 328 с. Лаврова М.А. Четвертичная геология Кольского полуострова. М.–Л.: Наука, 1960. 233 с. Леонтьева О.П., Ханыкова Н.В. Отчет о геолого-съемочных работах, проведенных Ондомозерской геолого-съемочной партией Стрельнинской экспедиции в юго-восточной части Терского района Мурманской области в 1948 году. Л: Государственное геологическое управление, 1949. Селивановская Е.Е., Маркитахина Т.М. Отчет о геолого-съемочных и поисковых работах масштаба 1:50000, проведенных Ондомозерской партией в Терском районе Мурманской области в 1960–1963 гг. Л: Государственный производственный комитет РСФСР, 1964. 311 с. Стрелков С.А., Евзеров В.Я., Кошечкин Б.И. и др. История формирования рельефа и рыхлых отложений северо-восточной части Балтийского щита. Л.: Наука, 1976. 164 с. Benn D.I. Glacial landforms, sediments. Till fabric analysis // Encyclopedia of Quaternary Science. 2013. pp. 76–80. Boyes B.M., Linch L.D., Pearce D.M., Nash D.J. The last Fennoscandian Ice Sheet glaciations on the Kola Peninsula and Russian Lapland (Part 2): Ice sheet margin positions, evolution, and dynamics// Quaternary Science Reviews. 2023. Vol. 300. 107872. doi: 10.1016/j.quascirev.2022.107872 Boyes B.M., Pearce D.M., Linch L.D. Glacial geomorphology of the Kola Peninsula and Russian Lapland // Journal of Maps. 2021. Vol. 17. Is. 2. P. 497–515. doi: 10.1080/17445647.2021.1970036 Ekman I., Iljin V. Deglaciations, the Younger Dryas End Moraines and their Correlation in Karelian A.S.S.R. and adjacent Areas // Eastern Fennoscandian Younger Dryas End Moraines. Field Conferencion, 1991. P. 73–101. Hattestrand C., Kolka V., Stroeven A.P. The Keiva ice marginal zone on the Kola Peninsula, northwest Russia: a key component for reconstructing the palaeoglaciology of the northeastern Fennoscandian Ice Sheet // Boreas. 2007. Vol. 36. Is. 4. P. 352-370. doi: 10.1080/03009480701317488 Lunkka J.P., Kaparulina E., Putkinen N., Saarnisto M. Late Pleistocene palaeoenvironments and the last deglaciation on the Kola Peninsula, Russia // Arktos. 2018. Vol. 4. P. 1-18. doi: 10.1007/s41063-018-0053-z Kurkinen I., Mäkinen K., Sahala L., Tikkanen J., Dedkov N., Gutaeva L., Iljin V., Yevzerov V. The map of Quaternary deposits of Finland and northwestern part of Russian Federation and their Resources. 1:1000000 / Eds. Niemelä J., Ekman I., Lukashov A. Helsinki: Map Center, 1993.

Vashkov A.A.1, Korsakova O.P.1, Tolstobrov D.S.1, Kovalenko N.A.1,2, Ionov N.V.1,2 GEOLOGICAL STRUCTURE AND RELIEF OF THE ONDOMOZERO KEIVA (SOUTH OF THE KOLA PENINSULA) 1Geological Institute, KSC RAS, Apatity, Russia 2Apatity branch of the Murmansk Arctic University, Apatity, Russia Field work in 2023 was carried out in key areas of the Kandalaksha and Tersky coasts of the White Sea. In the course of the work, new results were obtained on the morphology and geological structure of glacial formations, which were previously considered as the marginal forms of the last glaciation. Using a complex of geological, geomorphological and structural methods, it was established that the ridge and ridge-hilly relief of the Ondomozero Keiva is represented by a complex of fluvioglacial deposits, such as of kames and eskers. In some areas, these deposits are deformed and covered by a thin cover of ablation moraine. At the base of the ridges, limnoglacial and fluvioglacial sediments and basal moraines were identified. The complex of glacial deposits can be compared with marginal eskers of the northern periphery of the White Sea Ice Stream of the last glaciation. Keywords: White Sea, Kola Peninsula, Fennoscandian Ice Sheet, moraine ridges, eskers, deglaciation, last glaciation

|

|

Ссылка на статью: Вашков А.А., Корсакова О.П., Толстобров Д.С., Коваленко Н.А., Ионов Н.В. Геологическое строение и рельеф Ондомозерских Кейв (юг Кольского полуострова) // Рельеф и четвертичные образования Арктики, Субарктики и Северо-Запада России. 2023. Выпуск 10, с. 36-42. doi: 10.24412/2687-1092-2023-10-36-42

|