| ||

|

doi: 10.24412/2687-1092-2023-10-318-333 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

|

|

Изучение структур типа pull apart (пулл-апарт, пулл-апартовый бассейн или впадина), представляющих собой присдвиговый дуплекс растяжения (структуры присдвигового опускания), началось во второй половине XX века. Иными словами, это форма рельефа, связанная разрывным сдвиговым нарушением со смещением. Предположительно, генезис замкнутых долин Ижорского плато можно связать с подобными тектоническими нарушениями при участии ледниковых и карстовых процессов. В то же время вопрос о соотношении этих факторов в формировании рельефа плато остаётся крайне дискуссионным. Авторы данной статьи предполагают, что в возникновении ряда структур Ижорского плато определяющую роль играли именно тектонические процессы. Ключевые слова: пулл-апарт, впадины, пулл-апартовый бассейн, Ижорское плато, замкнутая долина, карст, Каськово-Анташи, Хюльгюзи, Верховье Ижоры

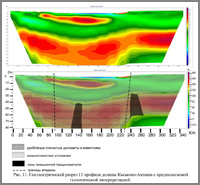

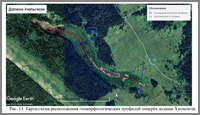

Геологическое строение Ижорского плато обусловлено его нахождением на северо-западе Восточно-Европейской платформы в зоне контакта Балтийского кристаллического щита и Русской плиты. Плато, характеризуясь преобладающими высотами от 100 до 168 м над уровнем моря (до 176 м в Дудергофских высотах), представляет собой сложно построенную возвышенность (рис. 1). Балтийская куэста является частью Балтийско-Ладожского глинта, который пересекает северную оконечность плато, образуя отчётливо выраженный уступ. К северу, в направлении Предглинтовой низменности, Ижорское плато снижается. Согласно объяснительной записке государственной геологической карты [Геологическая…, 2012], Ижорское плато является пологоволнистым плато с выработанным типом рельефа. Оно создано комплексной денудацией в палеозойских карбонатных и терригенных породах и перекрыто маломощным чехлом четвертичных отложений (мощности 2-3, редко 10 м). В геологическом отношении Ижорское плато имеет два структурных этажа – нижний (фундамент) и верхний (осадочный чехол). Фундамент имеет эродированную дорифейскую поверхность, на которой залегает осадочный чехол. В основании разреза осадочного чехла залегает мощный вендский комплекс, перекрытый породами кембрия, ордовика и девона. Преобладающие в верхней части разреза ордовикские карбонатные породы представлены известняками, доломитами и мергелями общей мощностью 50-150 м [Геологическая…, 1988]. Из четвертичных образований встречаются отложения осташковской (лужской) морены (диамиктиты с обломками местных и карельских изверженных пород) и отложения приледниковых бассейнов. Однако мощность морены в пределах плато чрезвычайно мала (не более первых м), а кое-где она отсутствует вовсе. Наиболее молодые, голоценовые, отложения имеют преимущественно аллювиальный, озёрный, болотный, реже эоловый генезис [Никитин, 2015]. Северная и северо-западная граница плато отчетливо выражена рельефе Балтийско-Ладожским уступом (высота до 80 м), где наблюдается геологический контакт пород ордовика и кембрия. Оконечность плато на юге и юго-востоке представлена контактом пород ордовика и среднего девона, в рельефе она выражена слабо. [Волкова, Исаченко, 2018] В строении Ижорского плато большую роль играют разрывные и складчатые структуры. В восточной части плато шарниры пликативных структур простираются преимущественно в субширотном направлении, на западе – в субмеридианальном [Медведева, 2011]. Территория Ижорского плато последний раз подвергалась оледенению в осташковскую стадию валдайского оледенения. С её окончанием, в начале бёллинга, плато освободилось от ледникового покрова. На южном склоне некоторое время ещё оставались приледниковые водоёмы. Понижение базиса эрозии со спуском Балтийского ледникового озера (БЛО) в начале голоцена привело к врезанию рек и заложению первичной речной системы на Ижорском плато [Никитин, 2015]. Характер рельефа плато преимущественно равнинный, его осложняют гряды, холмы, складчатые структуры, наиболее выраженные в рельефе в районе Дудергофских высот. Широко распространены карстовые формы рельефа, способствующие переходу поверхностного стока в подземный. Для Ижорского плато характерно обилие подземных вод и родников, питающих реки. Формы поверхностного карста выражены многочисленными долинами, воронками, колодцеобразными провалами, понорами, суходолами [Гвоздецкий, 1981]. Интенсивный карст Ижорского плато приурочен к известнякам и доломитам ордовика [Николаев и др., 1986]. М.А. Гатальский [1957] в качестве особенно важного фактора развития карста Северной Прибалтики выделил вертикальные тектонические трещины, определяющие проникновение поверхностных вод в глубь карбонатного массива. К карстовым трещинам приурочены и выходы подземных вод в карстовых долинах. При этом наибольшую закарстованность он отметил для разломов северо-восточного простирания, вдоль которых крупные карстовые формы могут пронизывать всю толщу карбонатных пород. Разломы же северо-западного простирания слабопроницаемы, приуроченный к ним карст распространяется выше современного базиса эрозии. В отношении Ижорского плато можно так же говорить о приуроченности поверхностных и подземных карстовых форм к литогенетическим и тектоническим трещинам и нарушениям, группирующимся, согласно Николаеву А. С. и др., по двум направлениям: северо-восточного простирания (СВ) 320-330° и северо-западного (СВ) 30-50° [Николаев и др., 1986]. Согласно Никитину М.Ю. и Медведевой А.С. [Никитин, Медведева, 2011], трещины Ижорского плато группируются по следующим преобладающим направлениям простирания: СЗ (5-10˚, 40-60˚) и СВ (300-330°). В центральной и западной частях Ижорского плато встречаются и трещины с простиранием 280-290°. Также выделяют две субортогональные системы трещин: 20-30˚ / 295-307˚ и 55-72° / 317-346°. В приведённой статье авторы обращают внимание на совпадение ориентировки системы прямолинейных гряд Ижорского плато с ориентировкой системы дизъюнктивов. Опровергая гипотезу о происхождении гряд в результате гляциотектоники, авторы приходят к выводу о системе гряд Ижорского плато как о структурах приразломного сжатия. Таким образом, есть свидетельства в пользу приуроченности к системе тектонических трещин в известняках не только отрицательных карстовых форм рельефа, но и положительных грядовых форм Ижорского плато. Можно говорить о том, что рельеф плато в значительной степени обусловлен неотектоническими процессами. На территории плато встречаются сухие долины, по которым ранее протекали реки, поглощённые подземными пустотами [Волкова, Исаченко, 2018]. Сухие карстовые долины, рассекающие Ижорское плато, имеют длину от 1 до 26 км, ширину от 100 до 600 м, глубину 5-12 м. Для них характерна крутизна склонов от 5° до 40° [Никитин, 2015]. К карстово-эрозионным «долинам» Ижорского плато можно также отнести курису – удлинённые карстово-эрозионные формы, сочетающие в себе карстовую воронку с расширенной долиной небольшого потока. Они имеют длину 30-50 м, ширину 5-10 м и глубину 1-6 м. Расположенные на дне курису поноры поглощают поверхностные воды. Речная сеть на Ижорском плато развита слабо, через поноры и трещины происходит потеря их руслового стока, однако оно окаймляется многочисленными истоками рек. По периферии плато, где ордовикские известняки сменяются песками и песчаниками, происходит разгрузка карста, формируется речная сеть, проистекая из многочисленных карстовых источников. Неполный перечень рек, окаймляющих плато: Ижора, Луга и её притоки (Солка, Вруда, Хревица, Веряжка, Хмеленка, Лемовжа, Оредеж, Суйда), Шингарка и Стрелка, Коваши (притоки Чёрная и Лопухинка), Систа и Сума. Эрозионные речные долины Ижорского плато преимущественно неясно выражены, с довольно широкой и заболоченной поймой. Таким образом, многочисленные карстовые источники плато с подземными водами составляют распространяющуюся на территорию всего плато область питания рек, которые выходят на земную поверхность по периферии плато, где известняки сменяются некарстующимися породами. Карстовые источники, питающие реки, распространены в основном в окраинных частях плато, где они объединяются в группы (Орловские, Тайцкие, Гостилицкие, Хревицкие, Перелесинские, Ропшинские и др.). В пределах плато разгрузка карста нередко приурочена к тектоническим трещинам, по которым подземные воды просачиваются на поверхность, образуя небольшие водоёмы, поддерживаемые дождевым и снеговым питанием. К субгляциально-эрозионным долинам Ижорского плато можно отнести его немногочисленные озёра, самые крупные из которых – Бабинское, Копанское и Глубокое – расположены по периферии плато в Нижнелужской котловине. Они образованы в результате разнообразных генетически эрозионных процессов, происходивших по системе трещин на протяжении позднего плиоцена – раннего голоцена [Чикишев, 1978; Никитин, 2015]. Прежде чем перейти к подробному рассмотрению отдельных долин Ижорского плато и проанализировать их тектоническую предопределённость, необходимо остановиться подробнее на понятии пулл-апарт. Присдвиговый дуплекс (разновидностью которого является пулл-апарт) представляет собой тектоническую структуру, обычно ограниченную двумя главными, круто ориентированными сдвиговыми зонами или двумя зонами повышенной трещиноватости пород (рис. 2). Между этими зонами располагаются более мелкомасштабные кулисообразные сдвиги. И в том случае, если эти зоны имеют сдвигово-сбросовую кинематику (обстановка транстензии) и ромбовидные блоки формируются со стороны свободного изгиба или уступа, испытывающих растяжение, дуплекс будет представлять собой пулл-апарт. Таким образом, пулл-апарт – это грабенообразное опускание, или провал, каждый блок которого ограничен сбросом со сдвиговой компонентой перемещения. Часто пулл-апарты являются бассейнами осадконакопления [Прокопьев, Фридовский, 2004]. Рассматриваемые ниже долины Ижорского плато являются небольшими и по размерам, разумеется, не сравнятся с наиболее известными и типичными пулл-апартами (долиной Смерти, главным Анатолийским разломом). Однако исходя из приведённых выше определений и признаков, можно предположить их принадлежность к структурам типа пулл-апарт. Основным объектом исследования данной работы является замкнутая долина, протянувшаяся с юго-запада на северо-восток (105°) и проходящая через посёлки Каськово, Сельцо и Анташи Волосовского района Ленинградской области (южная часть Ижорского плато, рис. 3, 4). Вопрос генезиса долины остаётся дискуссионным, литературные источники по данной структуре немногочисленны. Несомненной остаётся существенная роль карстовых процессов в формировании долины. Существуют разные гипотезы происхождения долины. По одной из них, данная структура представляет собой палеодолину Праижоры – древнее русло р. Ижора. Однако такая версия, считается устаревшей, поскольку прямыми геологоразведочными методами [Никитин, 2015] не было обнаружено аллювиальных отложений на пространстве между долиной Каськово-Анташи и истоком реки Ижоры. В то же время в рельефе территории присутствуют следы оледенения. На протяжении долины на её террасах можно наблюдать многочисленные гранитные глыбы – ледниковые отторженцы. В водоеме присутствуют островки, вероятно, из гранитных глыб. В районе деревни Каськово наблюдаются ордовикские глыбы, а именно - шундоровская свита идавереского горизонта верхнего ордовика (O3sn). Свита представлена глинистыми известняками и доломитами. Один из двух наиболее представительных разрезов шундоровской свиты в Ленинградской области как раз расположен у дер. Каськово в карьере. Карьер заложен на северном склоне вытянутой возвышенности северо-восточного простирания. Примечательно, что, как уже упоминалось выше, большинство структур сжатия Ижорского плато имеют СВ простирание, в то время как большинство структур растяжения – СЗ. Возвышенность представляет собой складчато-надвиговое сооружение гляциотектонического генезиса. Породы свиты падают под углом 27-30° на ССЗ, выполаживаясь у северной стенки карьера до 0-5°. Карбонатная толща разделена поверхностями послойного срыва на 5 надвиговых пластин, границы которых маркированы «глинкой» трения мощностью 0,5-3 см. В карьере вскрывается основная, без подошвы и кровли, часть свиты мощностью 10,8 м. Общая мощность свиты составляет от 10 до 30 м. Все породы, вскрытые в карьере, представлены вторичными доломитами, часто – сильноглинистыми. [Геологическая карта…, 2012] Протяжённость долины составляет порядка 5,4 км. Основная часть долины заполнена водоёмом, однако встречаются и протяжённые сухие участки, частично затопляемые в годы снежных зим. Подстилается долина четвертичными моренными суглинками и диамиктитами (рис. 5), ордовикскими известняками и доломитами. Абсолютные высоты варьируют от 140 до 148 м, составляя в среднем 144 м. Также, при помощи рулетки и пары реек для определения превышений, были построены поперечные геоморфологические профили. На них прослеживаются 1-2 террасы (рис. 6). Геофизические работы выполнялись в районе пос. Анташи и включали георадиолокацию и электротомографию. Первоначально было решено прибегнуть к методу георадиолокации, поскольку предполагалось, что данная структура является полупогребённой долиной (древним руслом р. Ижоры) и планировалось выявить палеоврез долины и посмотреть, чем она заполнена. Метод георадиолокации представлялся наиболее простым и быстрым для данных задач, однако из-за обилия в разрезе низкоомных суглинков (диэлектрическая проницаемость Ɛ порядка 10-20, удельное электрическое сопротивление порядка 1 Ом*м), служащих для георадара экраном, полученные радарограммы получились малоинформативными, а горизонты и отложения в них выделялись с трудом. Тем не менее, заполнение вреза долины на глубине 2 м прослеживается довольно отчётливо. Георадиолокация выполнялась с георадаром с антеннами 150 МГц и 250 МГц. Всего было сделано 15 профилей (рис. 7), два из которых (14 и 15) выполнялись с антенной 250 МГц, остальные – 150 МГц. Полевые данные обрабатывались в программе GeoScan32. Наиболее представительными оказались 9, 11, 12 и 13 профили. Поскольку метод георадиолокации не дал ожидаемых результатов: не позволил получить желаемой детальности и глубинности из-за глинистых отложений в верхней части разреза, а также в связи с тем, что были обнаружены источники [Никитин, 2015], относящие долину Каськово-Анташи к пулл-апартам, было решено произвести дополнительные геофизические исследования. Метод электротомографии (ЭТ) был выбран, поскольку он применим как раз для подобных сложных структур, где ожидается как субгоризонтальное, так и субвертикальное залегание слоев, наличие трещин или разломов. Особенностью данного метода является использование многоэлектродной аппаратуры, в которой электрод может быть как питающим, так и приемным при многократных измерениях. Такая методика значительно увеличивает производительность и разрешающую способность исследований методом сопротивлений. Полевые данные ЭТ в долине Каськово-Анташи получены с использованием аппаратуры Syscal Pro, комплекс которой включает генератор, измеритель и коммутатор. Использовались протоколы поль-диполь вперёд и назад. Использованная поль-дипольная расстановка предполагает вынос питающего электрода B на «бесконечность» на расстояние, отложенное перпендикулярно косе и в 3 раза превышающее его дистанцию (в данном случае 600 м при длине косы 235 м). При этом производятся прямые и обратные измерения: когда электродом А на косе является первый, а затем последний электроды. Данная схема измерений позволила достичь наибольшей глубинности. Полученный геоэлектрический разрез (рис. 11) оказался сложнее, чем предполагалось. На нём выделяются слои с более высоким УЭС (до 500 Ом*м), тем не менее слишком низким в сравнении с типичными для известняков УЭС, достигающими нескольких тысяч Ом*м. Однако такое несоответствие можно объяснить сильной дроблёностью известняков и доломитов, наблюдающейся в пределах Ижорского плато и связанной с неотектоническими событиями. Также низкие УЭС карбонатных пород можно объяснить присутствием в них значительной глинистой составляющей. Это подтверждается геологическими колонками: так, шундоровская свита, имеющая мощность в карьере Каськово 10,8 м, сложена вторичными глинистыми доломитами. Также в геоэлектрическом разрезе выделяются более низкоомные участки, предположительно интерпретируемые как элювий известняков (глинистые отложения) и четвертичные отложения (моренный суглинок). В геоэлектрическом разрезе довольно отчётливо выражено слоистое строение известняков, в двух местах видны нарушения (более низкоомные субвертикальные участки в субгоризонтальных слоях высокоомных известняков). Возможно, они заполнены доломитовой брекчией. Наиболее дискуссионным в геоэлектрическом разрезе является высокоомный прослой в заполнении долины, залегающий на глубине от 0 до 15 м. Возможно, это фрагменты более плотного известняка, аналогичного известнякам в нижней части разреза, который раньше был более мощным и протяжённым, однако затем «срезался» в результате эрозии при формировании долины. Озеро Хюльгюзи (рис. 12) также является объектом исследования данной работы. Как и долина Каськово-Анташи, оно имеет вытянутую форму в плане. Ориентация с северо-запада на юго-восток отлична от долины Каськово-Анташи, протянувшейся с юго-запада на северо-восток. По протяжённости озеро уступает долине Каськово-Анташи, составляя 1,4 км. При этом уклон долины и перепад высот превышает уклон долины Каськово-Анташи, где уклон фактически отсутствует (рис. 13, 14, 15). В Хюльгюзи перепад высот от северо-западной оконечности до юго-восточной составляет 20 м (от 142 м на северо-западе до 122 м на юго-востоке). В то же время вытянутая в плане форма слепой долины и её облик очень схожи с долиной Каськово-Анташи, что позволяет предположить их схожесть их генезиса. При этом «Каськово-Анташи» связана с трещинами преимущественно северо-восточного простирания, тогда как формирование Хюльгюзи – с развитием трещин северо-западного простирания. Через систему закарстованных трещин осуществляется водообмен озера [Никитин, 2015]. На возможную принадлежность обеих структур (Каськово-Анташи и Хюльгюзи) к пулл-апартам указывает и тот факт, что, согласно работам Никитина М. Ю., обе впадины ограничены сбросами, что было выявлено прямыми геолого-разведочными методами [Никитин, 2015]. Согласно карте дочетвертичных образований, на территории долины развита елизаветинская свита (O3el), сложенная доломитами мелкозернистыми и сильно доломитизированными мелко-тонкодисперсными известняками, вверху сильно разрушенными и закарстованными [Геологическая…, 2012]. На территории Хюльгюзи так же, как и в Каськово-Анташи, присутствуют многочисленные гранитные глыбы – ледниковые отторженцы, эрратические валуны. Также в районе деревни Торосово в результате работ по прокладке газопровода обнажается сильно дробленая толща ордовикских алевропелитов. Следующим объектом исследования данной работы является верховье реки Ижоры. Река берёт своё начало на северо-восточной окраине Ижорского плато, в д. Скворицы, где абсолютные высоты уже значительно ниже, нежели на вышеописанных объектах, и в истоке составляют 100 м. Уклон реки в её верховье составляет порядка 2,4 м/ 1 км. Разумеется, речная долина, по определению, является открытой, а не замкнутой. Однако, согласно Никитину М. Ю. [Никитин, 2015], формирование Ижоры обусловлено теми же процессами, что и формирование вышеописанных замкнутых (слепых) долин (долина Каськово-Анташи и озеро Хюльгюзи). На это указывает СВ простирание верховьев реки (азимут 310°), сходное с простиранием Хюльгюзи. Также на тектоническую предопределённость реки и её возможную принадлежность к пулл-апартам указывает угол наклона травертиновых залежей в районе пос. Пудость – 3-5° в сторону Ижоры (измерен автором при помощи геологического компаса). Другими словами, такое падение пластов указывает на то, что разрывная структура в верховьях современной Ижоры развивалась еще до формирования самой реки, Ижора же, проникнув в тектонически ослабленную зону, сделала систему открытой. Сами месторождения биохемогенных травертиноподобных карбонатов (БХПТК), широко распространённых на всём протяжении Ижоры, также маркируют разрывные структуры и разрушенные замки складок, которые пересекает река [Медведева, 2011; Никитин, 2015]. Поэтому можно предположить, что Верхняя Ижора на участке пос. Скворицы – д. Мыза Ивановка приурочена к разрывной структуре, которая обусловила заложение первоначально замкнутой долины, эволюционно оказавшейся открытой. По данным Медведевой А.А., развитие Ижоры на начальных приходится на последние фазы Валдайского оледенения и уже в пребореале на территории современной Ижоры существовала система озёр, осадки которых сохранились в самой речной долине. Далее, в результате последовательного руслового вреза, озёра были спущены. 14C – датировка кровли озерных осадков – 8560 ± 120 лет (cal. 9500 ± 130 лет) [Медведева, 2011]. Этот поэтапный русловой врез осуществлялся по уже существующей системе дислокаций и во многом обуславливался колебаниями базиса эрозии в Балтийских палеобассейнах. Структура в районе водохранилища пос. Кипень по генезису схожа с вышеописанной Верхней Ижорой: это некогда замкнутые структуры, эволюционно оказавшиеся открытыми. Близ водохранилища расположен исток реки Стрелка. Верховье Стрелки так же имеет СВ простирание и приурочено к разрывной структуре [Никитин 2015], выраженной в рельефе в виде линейной депрессии. Близ пос. Кипень на Таллинском шоссе отчётливо выражен сброс в виде уступа. Из дочетвертичных пород в пос. Кипень преобладают глинистые известняки и доломиты неравномерной крепости (медниковская свита O2md мощностью до 31 м) [Геологическая…, 2012]. На фото ниже (рис. 16, 17) представлены и другие свидетельства неотектонических деформаций Ижорского плато.

Подводя итог вышесказанному, рассмотренные слепые карстовые долины Ижорского плато, а также некогда замкнутые долины, эволюционно оказавшиеся открытыми, имеют тектоническую предопределённость. Авторы предполагают, что это пулл-апарты, сформировавшиеся в результате неотектонических событий на территории плато. Подобные структуры подчёркивают необычность рельефа Ижорского плато, роль тектонических процессов в формировании которого часто недооценивают. Благодарности. Авторы выражают благодарность М. П. Кашкевич и Н. Е. Романовой за содействие в проведении полевых геофизических работ и помощь в обработке геофизических данных.

ЛИТЕРАТУРА Атлас Ленинградской области / Гл. ред. Д. А. Субетто. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2022 Бейкер Дж.Л, Никитин М.Ю. К вопросу о возрасте Пудостской травертиновой формации. В сб: VIII Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода: «Фундаментальные проблемы квартера, итоги изучения и основные направления дальнейших исследований». Сб. статей (г. Ростов-на-Дону, 10–15 июня 2013 г.). – Ростов н/Д: Издательство ЮНЦ РАН, 2013. с. 61-63. Вербицкий В. Р., Вербицкий И. В., Васильева О. В., Саванин В. В. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1 000 000 (третье поколение). Серия Центрально-Европейская. Листы О-35 – Псков, (N-35), О-36 – Санкт-Петербург. Объяснительная записка. − СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2012, 510 с. + 18 вкл. Волкова Е.А., Исаченко Г.А. Еловые леса Ижорской возвышенности (ленинградская область): типология и современное состояние // Растительность России. 2018. №33. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/elovye-lesa-izhorskoy-vozvyshennosti-leningradskaya-oblast-tipologiya-i-sovremennoe-sostoyanie (дата обращения: 24.09.2023) Гатальский М.А. Карст силурийских и ордовикских карбонатных пород Прибалтики. — В кн.: Геология и геохимия, т. 1. Л., 1957. Гвоздецкий Н.А. Карст. Москва. Мысль. 1981. 250 с. Геологическая карта СССР, лист О (35)36 (новая серия). 1988. М. 1: 1 000 000. Геренчук К.И. Тектонические закономерности в орографии и речной сети Русской равнины. Львов: Изд-во Львов, ун-та, 1960. 240 с. Горная энциклопедия/ [Электронный ресурс] Доступ: http://www.mining-enc.ru/rubrics/geology Добрецов Н.Л., Полянский О.П., Кулаков И.Ю. Геодинамика, поля напряжений и условия деформаций в различных геодинамических обстановках // Геология и геофизика. 2013. Т. 54. № 4. С.469-499. doi: 10.1016/j.rgg.2013.03.001 Никитин М. Ю., Медведева А. А. К вопросу о происхождении грядового рельефа Ижорского плато // Геология, геоэкология, эволюционная география : сборник научных трудов Том 11. Санкт-Петербург. Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2011. С. 85-89. Николаев А.С., Тимонин А.А., Тимонина Е.А. Влияние инженерно-хозяйственной деятельности на развитие карстовых процессов в аспекте рационального использования и охраны окружающей среды в Ленинградской области // Записки Горного института. 1986. Том 109. С. 71-73. Малаховский Д.Б., Грейсер Е.Л. Балтийско-Ладожский уступ // Геоморфология. 1987. № 1. С. 94-98. Медведева А.А. Основные этапы голоценовой истории долины реки Ижоры // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2011. № 141. С. 96-104. Можаев Б.H. Новейшая тектоника Северо-Запада Русской равнины. Л.: Недра, 1973. 231 с. Мохнач М.Ф. Особенности речной эрозии Балтийско-Ладожского уступа (на примере рек Тосны и Саблинки) // Уч. зап. РГГМУ. 2008. № 6. С. 78–81. Никитин М.Ю. Травертиногенез Ижорского плато в голоцене: специальность 25.00.25 "Геоморфология и эволюционная география": автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук / Никитин Михаил Юрьевич. – Санкт-Петербург, 2015. 22 с. Полянский О.П., Добрецов Н.Л. Модель развития осадочного бассейна типа пул-апарт // Доклады Академии наук. 2001. Т. 380, № 3. С. 368-373. Прокопьев А.В., Фридовский В.Ю., Гайдук В.В. Разломы (морфология, геометрия и кинематика). Якутск: Изд-во ЯГУ, 2004. 148 с. Чикишев А.Г. Карст Русской равнины. М., «Наука», 1978, 191с. Tammekann A. The Baltic Glint. Geomorph Study Publ. Inst. Univ. Tartouens. Georg., 1940, № 24. 103 p.

Beshok M.M., Nikitin M.Yu. MORPHOLOGY AND POSSIBLE GENESIS OF SOME VALLEYS OF IZHORA PLATEAU St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia The study of pull apart type structures (pull-apart, pull-apart basin or depression), which are a near-slip extensional duplex (strike-slip subsidence structures), began in the second half of the 20th century. In other words, it is a landform associated with faulting and displacement. Presumably, the genesis of the closed valleys of the Izhora Plateau can be associated with similar tectonic disturbances with the participation of glacial and karst processes. At the same time, the question of the relationship between these factors in the formation of the plateau topography remains extremely controversial. The authors of this article suggest that tectonic processes played a decisive role in the emergence of a number of structures of the Izhora Plateau. Keywords: pull-apart, depressions, pull-apart basin, Izhora plateau, closed valley, karst, Kaskovo-Antashi, Hulguzi, Upper Izhora

|

|

Ссылка на статью: Бешок М.М., Никитин М.Ю. О морфологии и возможном генезисе замкнутых долин Ижорского плато // Рельеф и четвертичные образования Арктики, Субарктики и Северо-Запада России. 2023. Выпуск 10, с. 318-333. doi: 10.24412/2687-1092-2023-10-318-333

|