| ||

|

doi: 10.24412/2687-1092-2023-10-43-49 1Геологический институт Кольского научного центра РАН, Апатиты, Россия 2Институт географии РАН, Москва, Россия

|

|

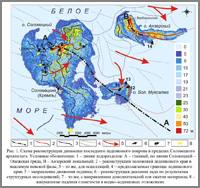

В результате полевых работ 2022–23 гг. на Соловецком архипелаге были получены новые данные о геологическом строении ледникового рельефа. В ходе работ проводился структурный анализ ориентировки направлений падения сланцеватости и слоистости в моренах, а также анализ направлений падения длинных осей гальки и валунов. Полученные данные позволили, с разной степени достоверности, реконструировать направления давления ледника при формировании ледникового ландшафта. Сопоставление полученных данных со строением и пространственным положением отдельных гряд и грядово-холмистых массивов архипелага, позволил построить сеть наиболее вероятных позиций последовательного отступления ледникового покрова. Предварительная корреляция этих позиций с существующими схемами деградации последнего оледенения в регионе позволяет сопоставить их с невской (сямозерской) фазой и ее осцилляциями. Ключевые слова: Белое море, Скандинавский ледниковый покров, ледниковый поток, моренные гряды, дегляциация, позднеледниковье

Соловецкий архипелаг расположен в юго-западной части современной акватории Белого моря и представляет собой компактную группу из трех крупных (Соловецкий, Анзерский, Большая Муксалма) и множества небольших островов. Архипелаг имеет овальные в плане очертания, вытянут субширотно на 36 км при ширине до 25 км. Ядром архипелага выступает Соловецкий остров с отметками высот до 80.7 м над уровнем моря (н.у.м.). Наивысшая точка архипелага расположена на острове Анзерский – г. Вербокольская (86.5 м н.у.м.). Ледниковый ландшафт архипелага представлен в основном сочетанием холмисто-грядового моренного рельефа и разделяющих его котловин сложной формы с современными озерами (Метлицкий А.В., Сухопаров Л.Д., Тарасов В.А., Метлицкая В.М. и др. Отчет о проведении поисков песчано-гравийного материала и песка на Соловецких островах в Приморском районе Архангельской области (Соловецкий отряд, 1984–87 гг.). Архангельск: Архангельское производственно-геологическое объединение “Архангельскгеология”, 1987. 339 с.). По данным геологического картирования здесь развиты преимущественно лимно- и флювиогляциальные формы, а также основная морена в восточной части острова Соловецкий [Геологическая карта.., 2012]. Ранее комплекс ледникового рельефа Соловецкого архипелага сопоставлялся с ледораздельной аккумулятивной возвышенностью невской фазы сокращения последнего ледникового покрова [Ekman, Ilyin, 1991; Kurkinen et al, 1993; Svendsen et al, 2004; Demidov et al, 2006]. В исследовании ледникового рельефа применялся комплекс геолого-геоморфологических методов. Гранулометрический анализ проводился с помощью набора стандартных сит диаметром 1–10 мм. Цвет отложений определялся при помощи колориметрической системы Munsell Soil Color Charts. Детальное исследование текстуры ледниковых отложений производилось с помощью массовых замеров плоскостных (плоскости сланцеватости, слоистости) и линейных (длинные оси галек и валунов) элементов [Аболтиньш, 1989; Benn, 2013]. Результаты структурных исследований, после внесения поправки на магнитное склонение, были обработаны при помощи программы OpenStereo 0.1.2. Диаграммы строились на нижней полусфере равноплощадной сетки Шмидта. Для каждого из разрезов было выполнено от 25 до 260 структурных замеров. Наиболее информативными для реконструкции направлений давления льда являются замеры ориентировки плоскостей станцеватости и слоистости. Они дают один максимум на диаграммах, противоположный направлению давления ледника [Аболтиньш, 1989; Комаровский, 2008]. Достаточная точность реконструкции может быть обеспечена при не менее чем 50 замерах, что было выполнено на разрезах 1–3, 7 и 10 (табл. 1). Результаты замеров длинных осей гальки менее информативны, поскольку обычно дают больший разброс значений. Достаточно доверительной может быть признана информация диаграмм с одним или парой отчетливых максимумов, в случае проведения не менее чем 50 замеров (5 и 6 в табл. 1). Из-за наличия напряжений сжатия при формировании отдельных гряд часто на диаграммах проявляется дополнительная ось максимумов ориентировки длинных осей крупных обломков. Ее появление связано с разворотом удлиненных галек и валунов согласно плоскости сжатия насыщенного дебрисом льда. Отличить основное направление давления от плоскости сжатия материала, в случае отсутствия замеров сланцеватости, возможно с помощью дополнительной информации о падении отдельных линз или прослоев в диамиктоне, а также на основе общей ориентировки гряды в плане. К таким реконструкциям с числом замеров не менее 50 могут быть отнесены пункты 11, 12 и 14 (табл. 1). Диаграммы для разрезов 8 и 9 (табл. 1) обладают одним или парой максимумов ориентировки длинных осей, но на этих пунктах было проанализировано лишь 25 обломков. В разрезе 13 получены замеры падения плоскостей сланцеватости (25 шт.), но замеры ориентировки длинных осей гальки не проводились. В пункте 4 проявились две пары максимумов ориентировки длинных осей гальки и валунов, но дополнительная информация для реконструкции главного направления давления льда отсутствует. Здесь таким направлением был выбран наибольший максимума плотности на диаграмме. Полученные результаты реконструкции направления давления ледника наносились на цифровую модель рельефа и заверялись с геологическим строением и морфологическими характеристиками ледникового рельефа: длиной, высотой, крутизной склонов, шириной гряд и ориентировкой их гребней. Отдельные гребни моренных гряд выносились на цифровую модель рельефа и формировали своеобразный «скелет» линейно ориентированного аккумулятивного ледникового рельефа [Boyes et al, 2023]. Последующая корреляция этих линий между собой позволила установить линии наиболее вероятной позиции края ледника в максимум фазы сокращения ледника и во время осцилляторных подвижек ледника в эту фазу (рис. 1). При выходе этих линий в области, прилегающие к акватории моря в расчёт принималась информация о батиметрии морского дна [Никифоров и др., 2015]. Ледниковый аккумулятивный рельеф острова Соловецкий представляет собой грядово-холмистый массив в его центральной и северной части. Массив имеет овальную в плане форму и вытянут с севера на юг на 17 км при ширине до 12 км. В структуре массива доминирующее положение имеет моренный рельеф крупных гряд и холмов в северной части острова, с абсолютными отметками свыше 50–60 м н.у.м. Эти формы образуют прерывистую цепь субширотного простирания по линии г. Секирная – г. Межозерная – гряда с отметкой 80.7 м н.у.м. С юга к этой полосе гряд вплотную примыкают гряды с отметками высот до 70 м н.у.м., ориентированные с северо-запада и юго-восток. Гряды субширотной цепи имеют ассиметричные склоны, наиболее высокий и крутой северный склон (до 33–35° против 20–28° у южного). Склоны осложняются террасовидными площадками шириной до 5–7 м на северном склоне и до 15 м на южном. Относительная высота северного склона до 55 м, южного до 35 м. Гребни гряд выпуклые, иногда уплощенные, хорошо выражены в рельефе, шириной в среднем 6–9 м. Строение этих гряд обследовано в трех шурфах, в которых вскрыты диамиктоны оливково-серой окраски, с преобладанием в составе песков мелкозернистых (м.з.) и среднезернистых (с.з.), с большим числом гравия, гальки и валунов. Диамиктоны отличаются отчетливой сланцеватой текстурой с различными направлениями падения, в зависимости от ориентировки гряды (1–3 на рис. 1 и в табл. 1). Строение крупных холмов, которые входят в состав указанной цепи, было обследовано в небольшой расчистке на северо-восточном склоне г. Секирная (77.5 м н.у.м., 4 на рис. 1). Этот холм имеет овальные в плане размеры 0.5×0.35 км и вытянут с северо-востока на юго-запад, относительной высотой около 60–65 м. У холма ассиметричные склоны. Северный, северо-восточный и северо-западный склоны имеют крутизну до 48°, что является крайне редким показателем для ледникового аккумулятивного рельефа. Юго-западный, южный и юго-восточный склоны холма крутизной до 32°, с выраженными террасовидными площадками шириной до 15 м по склону. На западном и восточном склонах площадки сужаются и выклиниваются. В расчистке на северо-восточном склоне холма выявлены пески светло-оливково-коричневые, до желто-коричневых, разнозернистые (р.з.), преимущественно м.з., с примесью алеврито-глинистых частиц, а также с большим числом гравия, гальки и валунов в основном плохо окатанных. Текстура без выраженной упорядоченности, массивная. С глубины 1 м крупные обломки в расчистке ориентированы в целом закономерно (4, табл. 1). Севернее цепи крупных гряд и холмов ледниковый рельеф на отметках не более 51.2 м н.у.м. представлен в основном грядами длиной не более 0.4 км, шириной до 0.1 км и высотой до 15–20 м. Встречаются линейно ориентированные гряды, преимущественно с субширотным простиранием гребня, а также серпообразные и S–образные гряды. Анализ ориентировки длинных осей крупнообломочного материала в диамиктонах этих гряд указывает на давление льда с северо-запада на юго-восток (5, Слой 2 и 6 в табл. 1). В отдельных грядах диамиктоны с упорядоченной текстурой перекрыты не сортированными песками р.з. с гравием, галькой и валунами, с примесью глинистых частиц и иногда цементированных. Анализ замеров длинных осей гальки в таких отложениях не обнаруживает закономерностей в ориентировке этих обломков (5, Слой 1, табл. 1). Южнее цепи крупных гряд и холмов представлен преимущественно грядовый и мелкохолмистый моренный рельеф с отметками поверхности до 51.4 м н.у.м. В центральной части острова гряды в целом ориентированы субмеридионально. Длина гряд от 0,1 до 0,5 км (составные комплексы из нескольких гряд – до 1,5 км по простиранию), шириной от 0,05 до 0,28 км, относительной высотой от 5–7 м, реже до 20 м для наиболее крупных форм. В южной части острова отдельные гряды ориентированы с северо-запада и юго-восток или субширотно. Встречаются гряды с серпообразной и S-образной формой. Грядам свойственен отчетливый острый гребнь и ассиметричные выпуклые склоны. Характерной особенностью является увеличение крутизны склонов до 30–38° в нижней части склонов гряд с отметками ниже 23 м н.у.м. Типичное строение гряды в этой части массива вскрыто в карьере (7 на рис. 1). На глубину 4 м здесь вскрыт диамиктон с преобладанием в составе песка р.з., с гравием, галькой и валунами диаметром до 2 м, а также со значительным числом алеврито-глинистых частиц. В диамиктоне выделены 2 разности: оливково-серый с преобладанием в составе песка м.з. и с.з. и оливково-коричневый (до темно-серо-коричневого) с преобладанием песка т.з. и м.з. и с относительно большим содержанием глинистых частиц. Оливково-коричневый диамиктон образует в оливково-сером линзообразные тела сложной формы, размерами от 5–10 см до нескольких метров по простиранию линз. Обоим разновидностям диамиктона характерна сланцеватая текстура со сколами на пластинки толщиной до 2–5 мм. В разрезе установлены две зоны шириной до 1.3 м с повышенным содержанием валунов. Интервал диамиктона в 0.5–0.9 м от поверхности отличается светло-оливкого-коричневым цветом, а также отсутствием упорядоченной сланцеватой текстуры. На западном и восточном склонах диамиктон перекрыт однородными песками м.з., от бледно-коричневого до коричневато-желтого цвета, пятнистой окраски, мощностью до 0.9 м. Контакт песков с диамиктоном волнистый, песок вдоль контакта содержит окатанные обломки гальки и отдельных валунов. Анализ замеров падения полюсов сланцеватости и длинных осей галек в разных частях этого разреза указывает на формирование диамиктона в результате равномерного давления практически строго с запада на восток. На острове Большая Муксалма ледниковый аккумулятивный рельеф представлен двумя типами. Первый представлен холмисто-грядовым массивом высотой 23–39.5 м н.у.м. в восточной части острова (г. Фавор). Этот массив имеет почковидную форму, с севера на юг вытянут на 2.3 км при ширине до 0.9 км. Рельеф массива представляет собой как отдельные крупные холмы диаметром до 0.2 км, так и короткие гряды длиной до 0.1 км при ширине до 0.07 км, относительной высотой до 7–10 м. Ориентировка гряд и холмов сложная, в плане они образуют характерный сетчатый рисунок. Общие склоны массива в сторону Белого моря со следами абразионной переработки, крутизной до 25–32°. Западный склон массива более пологий, крутизной 12–25°. С поверхности массив сложен диамиктоном от оливково-серого до оливково-коричневого цвета (Пункт 12 на рис. 1). У подножья гряд и холмов диамиктон перекрыт слоистыми песками желто-коричневыми т.з. и м.з. с прослоями песков к.з. с гравием. Анализ падения отдельных слойков и линз песков с.з. в диамиктоне указывает на давление льда с северо-востока. Второй тип ледникового рельефа о. Бол. Муксалма представлен моренными грядами в центральной части острова. Они выражены в виде полосы длиной 4.5 км и шириной до 0.8 км, ориентированной с юго-запада на северо-восток. Высота гряд достигает 40.6 м н.у.м., относительная высота склонов гряд от 6–8 до 30 м. Склоны гряд крутизной от 18–21° в верхней и до 30–38° в нижней части. В строении гряд выявлен диамиктон светло-оливково-коричневый с оттенками оливково-коричневого и светло-коричнево-серого, плотный. В составе преобладает песок м.з. и т.з., с включениями гравия, гальки и валунов разной степени окатанности. С глубины 0.5 м в диамиктоне прослеживается отчетливая сланцеватая текстура с общим уклоном по азимуту 47° под углом 14°, а также слоистость за счет линз песка желто-серого, м.з. и с.з. На острове Анзерский в ходе работ была обследована небольшая гряда в районе мыса Лабиринтов. Гряда длиной до 0.2–0.35 км и высотой до 12–15 м находятся на южном обрамлении крупной гряды с платообразной вершиной высотой до 67.6 м н.у.м. в восточной части острова. Исследованная гряда ориентирована по азимуту 110–290° и имеет продолжение в акватории моря в виде каменистой отмели и абразионного останца высотой до 8 м, пирамидальной формы. Относительная высота гряды до 12 м, склоны крутизной до 32°. Основной формообразующей толщей гряды является диамиктон оливково-серый, уплотненный, преимущественно песчаного состава (пески м.з. и с.з.), с включениями гравия, гальки и валунов средне или плохо окатанной формы. В диамиктоне отмечается слоистость за счет тонких линз песков р.з. и диамиктона темно-серо-коричневого цвета. Толщина таких линз – до 5 см, в основном не превышает 2 см. Слоистость огибает крупные обломки, включенные в слой. Также в диамиктоне отмечаются отдельные крупные линзы песков коричневых, р.з., преимущественно с.з., слоистых за счет прослоев песков с гравием, а также с прослоями алевритов светло-оливково-коричневого цвета. В результате проведенных работ была построена схема динамики последнего ледникового покрова района работ (Рис. 1). Холмы и гряды с высотой свыше 60 м н.у.м. острова Соловецкий, восточная и северная часть острова Муксалма, г. Вербокольская на острове Анзерский и гряда в его восточной части сопоставлены с максимумом распространения льдов в невскую (сямозерскую в Карелии) фазу сокращения ледникового покрова, согласно предыдущим исследованиям [Ekman, Ilyin, 1991; Svendsen et al, 2004; Demidov et al, 2006]. Соловецкий архипелаг в эту фазу находился в ледораздельной области между двумя лопастями Беломорского ледникового потока. Линия главного ледораздела на Соловецком острове соответствует высоким грядам и холмам северной части острова. Далее она может быть условно проведена к мысу Летний Орлов на Онежском полуострове. Южнее ледораздела в юго-восточном направлении продвигалась Онежская лопасть, осевая часть которой в целом соответствует современному Онежскому заливу Белого моря. Севернее главного ледораздела в восточном направлении продвигалась основная часть Беломорского ледникового потока. От него в сторону современных проливов Восточно-Соловецкая и Анзерская Салма ответвлялись небольшие ледниковые языки, которые разделялись локальным ледоразделом острова Анзерский. Дальнейшие работы будут направлены на сопоставление полученной информации с данными по рельефу, геологическому строению и геофизическим материалам акватории моря, а также на более точную возрастную привязку ледниковых отложений архипелага. Работа выполнялась в рамках гранта РНФ №22-17-00081 и госзадания по теме ГИ КНЦ РАН АААА-А19-119100290145-3. Авторы благодарят П.Ю. Беляева и А.Г. Сердюкова за помощь при проведении полевых работ.

ЛИТЕРАТУРА Аболтиньш О.П. Гляциоструктура и ледниковый морфогенез. Рига: Зинатне, 1989. 284 с. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1: 1 000 000 (третье поколение). Серия Балтийская. Лист Q–(35), 36 (Апатиты). Объяснительная записка / Гл. ред. Ю.Б. Богданов. СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2012. 456 с.Комаровский М.Е. Палеоложбины Белорусского Поозерья. Минск: БГУ, 2008. 186 с. Никифоров С.Л., Кошель С.М., Фроль В.В. и др. О методах построения цифровых моделей рельефа дна (на примере Белого моря) // Океанология. 2015. Т. 55, № 2. С. 326–336. doi: 10.7868/S0030157415020136 Benn D.I. Glacial landforms, sediments. Till fabric analysis // Encyclopedia of Quaternary Science. 2013. pp. 76–80. Boyes B.M., Linch L.D., Pearce D.M., Nash D.J. The last Fennoscandian Ice Sheet glaciations on the Kola Peninsula and Russian Lapland (Part 2): Ice sheet margin positions, evolution, and dynamics // Quaternary Science Reviews. 2022. Vol. 300. Vol. 300. 107872. doi: 10.1016/j.quascirev.2022.107872 Demidov I., Houmark-Nielsen M., Kjær K., Larsen E. The Last Scandinavian Ice Sheet in northwestern Russia: Ice flow patterns and decay dynamics // Boreas. 2006. Vol. 35. No. 3. P. 425–443. doi: 10.1080/03009480600781883 Ekman I., Iljin V. Deglaciations, the Younger Dryas End Moraines and their Correlation in Karelian A.S.S.R. and adjacent Areas // Eastern Fennoscandian Younger Dryas End Moraines. Field Conferencion, 1991. P. 73–101.Kurkinen I., Mäkinen K., Sahala L., Tikkanen J., Dedkov N., Gutaeva L., Iljin V., Yevzerov V. The map of Quaternary deposits of Finland and northwestern part of Russian Federation and their Resources. 1:1000000 / Eds. Niemelä J., Ekman I., Lukashov A. Helsinki: Map Center, 1993. Svendsen J.I., Alexanderson H., Astakhov V., Demidov I., Dowdeswel J., Funder S., Gataullin V., Henriksen M., Hjort Ch., Houmark-Nielsen M., Hubberten H., Ingolfsson Y., Jakobsson M., Kjar K., Larsen E., Lokrants H., Lunkka J.-P., Lyse A., Mangerud J., Matiouchkov A., Murray A., Muller P., Niessen F., Nikolskaya O., Polyak L., Saarnisto M., Siegert Ch., Siegert M., Spielhagen R., Stein R. Late Quaternary ice sheet history of northern Eurasia // Quaternary Science Reviews. 2004. Vol. 23. P. 1229-1271. doi: 10.1016/j.quascirev.2003.12.008

Vashkov A.A.1, Korsakova O.P.1, Repkina T.Yu.2, Zaretskaya N.E.2 DYNAMICS OF THE LAST GLACIACION ON THE SOLOVETSKIE ISLANDS 1Geological Institute of the KSC RAS, Apatity, Russia 2Institute of Geography RAS, Moscow, Russia During field work in 2022–23 new data on the geological structure of the glacial relief of the Solovetskie Islands were obtained. Structural analysis of the orientation of the dip directions of foliation and bedding in basal and imbricate moraines was carried out, as well as an analysis of the dip directions of the long axes of pebbles and boulders. Analysis of the data obtained made it possible, with varying degrees of reliability, to reconstruct the directions of glacier pressure during the formation of the glacial landscape. Comparison of the obtained data with the spatial position of individual ridges and ridge-hilly massifs of the islands made it possible to construct a network of the most probable positions of the successive retreat of the ice sheet. Preliminary correlation of these positions with existing schemes of degradation of the last glaciation in the region will make it possible to compare them with the Neva (Syamozero) stage and its oscillations. Keywords: White Sea, Scandinavian ice sheet, glacial flow, moraine ridges, deglaciation, late glacial

|

|

Ссылка на статью: Вашков А.А., Корсакова О.П., Репкина Т.Ю., Зарецкая Н.Е. Динамика последнего ледникового покрова в районе Соловецкого архипелага // Рельеф и четвертичные образования Арктики, Субарктики и Северо-Запада России. 2023. Выпуск 10, с. 43-49. doi: 10.24412/2687-1092-2023-10-43-49

|