|

doi: 10.24412/2687-1092-2023-10-50-54 Институт геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН им. академика Н.П. Юшкина, Сыктывкар, Россия

|

|

В ходе полевых исследований 2023 года на севере Большеземельской тундры в нижнем течении р. Черной (Ненецкий автономный округ) были изучены четвертичные отложения, которые развиты здесь повсеместно и представлены разными генетическими типами. На основе анализа полученных экспедиционных материалов было выполнено предварительное расчленение отложений квартера. Выявлено наличие двух ледниковых горизонтов валунных суглинков (морен) и приуроченных к ним лимно- и флювиогляциальных образований, а также межледниковых и послеледниковых отложений, представленных аллювиальными, аллювиально-морскими, озёрными и болотными генетическими типами. Ключевые слова: Четвертичные отложения, валунные суглинки, водно-ледниковые осадки, аллювий, лимний, Большеземельская тундра

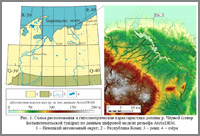

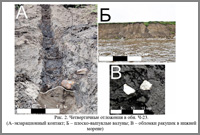

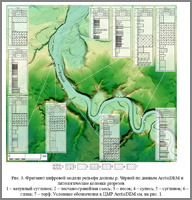

Исследования северо-востока европейской части России в ее арктической зоне представляют огромный интерес для четвертичной геологии в связи со слабой изученностью и труднодоступностью региона. Четвертичные осадки на этой территории развиты повсеместно и содержат информацию о климатических изменениях, которые происходили на протяжении квартера. Актуальность изучения ледниковых отложений определяется тем, что до сих пор остаются дискуссионными вопросы о генезисе валунных суглинков, границ распространения и стратиграфической приуроченности последнего оледенения. Одним из перспективных направлений в решении этой сложной проблемы является исследование особенностей вещественного состава морен, которые могут служить критериями для их расчленения и корреляции. Не менее важную задачу составляет установление генетической и стратиграфической приуроченности плейстоценовых и голоценовых аквальных отложений, интерпретация которых не всегда однозначна, что часто приводит к некорректным палеогеографическим реконструкциям. Диагностика генетических типов отложений является не только одной из основных целей литологического изучения аквальных осадочных формаций, но и основой для расчленения и корреляции разрезов четвертичных отложений и проведения геолого-съемочных и геолого-поисковых работ. Изучение арктической территории России в настоящее время очень важно для экономики нашей страны. Существующие на сегодняшний день карты четвертичных образований на территории исследования отражают частично устаревшие данные, а карты нового поколения (ГГК-200) составлены лишь на сопредельных территориях R‑40‑XXXI, XXXII [Черепанова и др., 2015]. В связи с этим актуальность работ в районе листа R-40-XXXIII имеет как научное, так и практическое значение. В результате проведённых экспедиционных исследований в долине р. Чёрной (рис. 1) было изучено 7 береговых обнажений четвертичных отложений, в которых были заложены 20 расчисток, 10 закопушек и 2 скважины. Полученные первичные полевые данные свидетельствуют о формировании осадков долины реки в ледниковых, водно-ледниковых, аллювиальных, прибрежно-морских и озёрно-болотных условиях. Фациально-генетическое расчленение четвертичных отложений проводилось на основе седиментологических признаков: текстурно-структурных характеристик осадков, характера контактов слоев, ориентировки косых слоёв и удлиненных обломков пород. Морфометрические показатели рельефа (высота, углы наклона поверхности и экспозиции склонов) были получены на основе цифровой модели рельефа ArcticDEM в программе ArcGIS Pro. Морены, отнесенные к двум разновозрастным горизонтам, были вскрыты в обнажениях Ч-23/1, Ч-23/2, Ч-23/3 и Ч-24. Верхний мореный горизонт встречен во всех обнажениях и представлен коричневато-серыми плотными неслоистыми образованиями, распадающимися на мелкую оскольчатую отдельность. По все толще наблюдается большое количество галек и валунов, размер которых достигает 0.7 м. В разрезах выражены четкие экзарационные контакты с подстилающими породами (рис. 2А), а также на стыке морены с подстилающими породами в береговом обнажении наблюдается скопление плоско-выпуклых валунов, которые подчеркивают контакт (рис. 2Б). В обн. Ч‑23 расч. 3 был вскрыт нижний горизонт морены сизого цвета. По сравнению с верхней мореной, она более опесчаниная, плотная, неслоистая, с включением валунов и галек. В обоих горизонтах в небольшом количестве отмечаются обломки ракуши (рис. 2В), причем в нижнем валунном суглинке их содержание выше. На бечевнике у обнажений, вскрывающих верхнюю моренную толщу, среди крупнообломочного материала преобладают черные и темно-серые известняки с остатками криноидей и брахиопод, в меньшем количестве наблюдаются красноцветные и желтоватые песчаники. Встречены единичные обломки розовых мраморовидных криноидно-мшанковых известняков, характерных для северо-восточной ледниковой питающей провинции [Андреичева и др., 2015]. Магматические и метаморфические породы наблюдаются в малом количестве и представлены кварцитами, крупнозернистыми гранитами, реже сланцами. Ориентировка удлиненных обломков пород в нижнем горизонте морены направлена с северо-запада на юго-восток в секторе 300°-320°, что может свидетельствовать о движении покровного ледника, предположительно, из Фенноскандинавской питающей ледниковой провинции, а верхнего – с северо-востока на юго-запад в секторе 40-70°, что указывает на снос материала из Пайхой-Новоземельскского центра оледенения. Флювиогляциальные отложения обн. Ч-27 приурочены к ледниковым отложениям верхнего ледникового горизонта и представлены мелкозернистыми бежевыми песками, среднезернистыми рыжими песками с пятнами и линзами коричневого суглинка, серо-чёрной песчано-гравийной смесью и ожелезненными сцементированными галечниками и гравийниками. Связь с ледниковыми образованиями подтверждается петрографическим составом грубообломочного материала, сходного с подстилающими валунными суглинками. Вариации в литологическом составе и текстурно-структурных особенностях данного генетического типа свидетельствуют об изменчивых условиях осадконакопления в послеледниковое время. Среди межморенных образований выделены аллювиальные и аллювиально-морские типы. Аллювиальные осадки сложены различными фациальными типами, что подтверждают текстурно-структурные особенности данных отложений. Русловые отложения в обн. Ч-28 характеризуются выдержанным гранулометрическим составом осадков и сложены мелко-среднезернистыми и средне-крупнозернистыми бежевыми косоволнистыми песками с линзами и прослоями органического вещества и коричневато-сизого суглинка. Пойменные отложения в обн. Ч-25/2 представлены пологоволнистым переслаиванием коричневато-сизого суглинка и мелкозернистого коричневато-бежевого песка с единичным гравием. Аллювиальные и морские отложения в обн. Ч-25/1 представлены переслаиванием косослоистых и волнистых средне-крупнозернистых коричневых песков и пологоволнистых коричневато-сизых суглинков. Характер чередования слоёв разного гранулометрического состава говорит об осадконакоплении в приливно-отливных условиях. Поздне- и послеледниковые (голоценовые) озёрно-ледниковые отложения, вскрытые в обн. Ч-23/1 и Ч-26, сложены тёмно-серыми ленточными слабоопесчаненными глинами. Тонкая структура озёрно-ледниковых отложений говорит о накоплении осадков в условиях с гидростатическим режимом в бассейне седиментации и представляют собой чередование светлых и темных слойков. Светлые слойки сложены обычно алевритами и формируются в летнее время, темноокрашенные представлены мелкозернистыми алевритами и глинами, которые образуются в зимний период. Образования озерно-болотного генезиса в обн. Ч-26 в нижней части представлены глинами сизо-серого цвета опесчанеными, связанными с осадконакоплением, вероятно, в озерных условиях возможно приледникового озера. Выше залегают глины серо-коричневые с большим количеством растительных остатков, что указывает на формирование отложений в условиях тундрового озера. Завершает этап накопления озерно-болотных осадков плохо разложившийся торф, который фиксирует условия заболоченного водоема. Отложения бугристых болот были вскрыты в обн. Ч-29. Они залегают на моренной толще и представлены торфами с массивной и шлировой криоструктурой. Высота бугров составляет 0,5-2 м., а их диаметр 1-4 м. По полученным данным, основанным на полевых наблюдениях, построена карта с указанием выявленных характеристик текстурно-структурных особенностей, характере контактов слоев, ориентировки удлиненных обломков пород в разрезах четвертичных образований долины р. Черной (рис. 3). Дальнейшее изучение отложений в лабораторных условиях гранулометрическим, минералогическим, дифрактометрическим, палинологическим и диатомовым методами, а также проведение абсолютного датирования методами ОСЛ (оптико-стимулирующей люминесценцией) и радиоуглеродного датирования 14C, позволят воссоздать палеогеографические обстановки и дать более детальную характеристику формирования четвертичных образований различного возраста и генезиса. Кроме этого, детальные морфометрические исследования помогут выявить процессы, формирующие облик современного рельефа. С точки зрения практической значимости стоит отметить, что полученные данные по четвертичным отложениям и геоморфологическому строению территории могут быть использованы при планировании будущих исследований и решению палеогеографических проблем в данном регионе. Исследование выполнено в рамках проекта РНФ: «Верхний неоплейстоцен и голоцен на севере Печорской низменности: седиментогенез, стратиграфия, палеогеография» № 23-27-00287.

ЛИТЕРАТУРА Андреичева Л.Н., Марченко-Вагапова Т.И., Буравская М.Н., Голубева Ю.В. Природная среда неоплейстоцена и голоцена на Европейском Северо-Востоке России. М.: ГЕОС, 2015, 224 с. Черепанов А.А., Ерюхина Н.А., Ефремова Г.А., Затульская Т.Ю. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200 000, серия Печорская. Листы R-40-XXXI, XXXII. Под ред. В.Г. Никитина и М.А. Спиридонова. М.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2015. 90 с.

Vorobyev N.N., Golubeva Y.V., Isakov V.A., Marchenko-Vagapova T.I. GENETIC TYPES OF QUATERNARY DEPOSITS IN THE LOWER COURSE OF THE CHERNAYA RIVER (NORTH OF THE BOLSHEZEMELSKAYA TUNDRA): RESULTS OF EXPEDITION WORK IN 2023 Institute of Geology of the Komi Scientific Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences named after Academician N.P. Yushkin, Syktyvkar, Russia During the expedition in 2023 in the north of the Bolshezemelskaya tundra in the lower course of the Chernaya River (Nenets Autonomous Okrug) different genetic types of Quaternary deposits were studied, which are occupied this territory everywhere. A preliminary dissection of the deposits strata was performed based on the analysis of the data obtained of the field work. The presence of two glacial horizons of boulder loams (moraines) was revealed and associated limno- and fluvioglacial formations, as well as interglacial and postglacial deposits, represented by alluvial, alluvial-marine, lake and swamp genetic types. Keywords: Quaternary sediments, boulder loams, fluvioglacial sediments, alluvium, limnium, Bolshezemelskaya tundra

|

|

Ссылка на статью: Воробьёв Н.Н., Голубева Ю.В., Исаков В.А., Марченко-Вагапова Т.И. Генетические типы четвертичных отложений в низовье реки Черной (север Большеземельской тундры): результаты экспедиционных работ 2023 года // Рельеф и четвертичные образования Арктики, Субарктики и Северо-Запада России. 2023. Выпуск 10, с. 50-54. doi: 10.24412/2687-1092-2023-10-50-54

|