| ||

|

УДК 551.7.004 doi: 10.31857/S268673972360100X 1ВСЕГЕИ им. А.П. Карпинского, Санкт-Петербург, Россия 2МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 3Федеральное агентство по недропользованию, Москва, Россия 4Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов, Москва, Россия 5ПАО Нефтяная компания «Роснефть», Москва, Россия 6ООО «Арктический Научный Центр», Москва, Россия | ||

|

|

|

Впервые с целью геологического изучения зоны сочленения глубоководных акваторий Северного Ледовитого океана и окраинных структур континентального шельфа по инициативе Федерального агентства по недропользованию силами ФГБУ ВСЕГЕИ и АО «Росгеология» и при содействии ПАО НК «Роснефть» в августе 2022 г. было выполнено бурение малоглубинной скважины в Восточно-Сибирском море, увязанное с долгосрочной программой стратиграфического бурения ПАО НК «Роснефть». Бурение сопровождалось непрерывным сейсмоакустическим профилированием и скважинной термометрией. Максимальная глубина скважины составила 472 м от поверхности дна; в ней до глубины 268 м было отобрано 147.5 м керна. В разрезе выделено две осадочных толщи – нижняя полого деформированная юрско-нижнемеловая и верхняя неоген-четвертичная, залегающая горизонтально. Эти толщи разделены мощным неопробованным интервалом с горизонтами напорных вод. Юрско-нижнемеловая толща слагает моноклиналь северо-западного падения, нарушенную разломами и, вероятно, относится к комплексу заполнения Жоховского краевого прогиба Верхоянско-Чукотского орогена на шельфе Восточной Арктики. Ключевые слова: стратиграфическое бурение, континентальный шельф, поднятие Де-Лонга, Амеразийский бассейн, сейсмостратиграфические модели, неоком, кайнозой

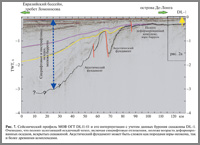

ВВЕДЕНИЕ Континентальный шельф Восточной Арктики и прилегающие глубоководные акватории последние два десятилетия находятся в сфере пристального внимания исследователей. За эти годы резко активизировались национальные программы геологического изучения Арктического глубоководного бассейна и работы по оценке нефтегазоносности региона. Количество сейсмических материалов и изученность геологического строения арктических островов значительно увеличились, существенно расширив наши представления о строении осадочного чехла Арктического бассейна и его тектоническом развитии [Scientific…, 2019; Geologic… 2019; Тектоностратиграфический…, 2020; Nikishin et al., 2021a; 2021b; 2021c; Tectonics…, 2021; Рекант и др., 2020]. Начало систематическим работам по проведению стратиграфического бурения в российской части Арктического шельфа было положено ПАО НК «Роснефть» [Малышев и др., 2023], в ходе которых, начиная с 2020 г., были пробурены скважины в пределах лицензионных участков (ЛУ) в северной части Карского моря (Северо-Карский ЛУ, 2020 г.), в море Лаптевых (Анисинско-Новосибирский ЛУ, 2021 г.) и Чукотском (Северо-Врангелевский-1 ЛУ, 2022 г.). В августе–сентябре 2022 г. по инициативе Роснедра, силами ФГБУ «ВСЕГЕИ» и АО «Росгеология», во взаимоувязке с долгосрочной программой стратиграфического бурения ПАО НК «Роснефть» и при его содействии были проведены совместные работы по бурению на арктическом континентальном шельфе в северо-западной части Восточно-Сибирского моря (рис. 1). Эти работы позволили впервые получить прямые данные о составе и возрасте отложений, слагающих вскрытый геологический разрез мезозой-кайнозойского чехла поднятия Де-Лонга, и провести возрастную привязку к сейсмическим границам и комплексам.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ РЕГИОНА Район подводного поднятия Де-Лонга, где проводилось малоглубинное бурение, расположен в северо-западной части шельфа Восточно-Сибирского моря и прилегает к краевой части глубоководного бассейна Подводников, относящегося к Амеразийскому бассейну Северного Ледовитого океана. Сейсмическая изученность здесь относительно высокая, так как работы в регионе, начиная с конца 80-х годов, проводили многие организации (ЛАРГЭ, ДМНГ, ГНИНГИ, МАГЭ и др.). К настоящему времени построены многочисленные временные, глубинные сейсмогеологические и геолого-геофизические разрезы (рис. 1); получены материалы, содержащие данные о рельефе, мощности и скоростных характеристиках осадочного чехла. В результате многолетних исследований Новосибирские острова и шельф Восточно-Сибирского моря покрыты геологическими съемками масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000. Здесь проводились и многоплановые научные исследования, которые привели к созданию многочисленных моделей геологического развития региона, отличающихся главным образом интерпретацией характера тектонических процессов, их последовательности и временными диапазонами. При этом большинство исследователей сходятся во мнении, что ключевым тектоническим событием, определившим структурный план региона и особенности формирования осадочного чехла, была раннемеловая (предаптская) орогения, проявившаяся здесь вследствие закрытия Южно-Анюйского океана, за которой последовала эпоха континентального рифтинга ([Kosko & Trufanov, 2002; Kuzmichev, 2009; Laverov et al., 2013; Соколов и др., 2015; Kuzmichev et al., 2018; Попова и др., 2018; Соколов и др., 2022] и др.).

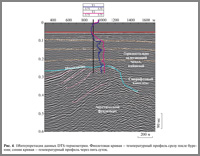

ПРОЕКТ СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО БУРЕНИЯ В ВОСТОЧНО-СИБИРСКОМ МОРЕ В основные задачи стратиграфического бурения на континентальном шельфе в Восточно-Сибирском море входили непосредственная заверка стратиграфической привязки сейсмических профилей, характеристик геофизических данных и подготовка дополнительных геологических материалов для защиты Заявки России в Комиссию ООН по границам континентальных шельфов. Необходимо было вскрыть максимальный возрастной интервал разреза, надежно скоррелировать сейсмические горизонты на профилях и получить прямую информацию о вещественном составе отложений шельфа. В результате анализа сейсмических и геологических данных была выбрана точка на континентальном шельфе в северо-западной части Восточно-Сибирского моря DL-1 (77.75336073° с.ш. и 146.6321214° в.д.), расположенная непосредственно на сейсмическом профиле МОВ ОГТ DL11-01 (выполнен ОАО МАГЭ в экспедиции 2011–2012 гг. на НИС «Геолог Дмитрий Наливкин») (рис. 2). Бурение выполнялось с борта бурового судна «Бавенит» – одного из самых оснащенных в настоящее время инженерно-геологических судов Российской Федерации. Буровые работы проводились с 5 по 23 сентября 2022 г. с одновременным отбором керна без обсадной колонны бурголовкой диаметром 215.9 мм с применением съемного обуривающего пробоотборника с внутренним диаметром 82 мм. Работы осложнялись присутствием в разрезе горизонтов с напорными термальными водами, мигрирующими по зонам разломов, и разуплотнениями во вскрываемых водоносных пластах. Глубина моря в точке бурения составила 47.5 м. Максимальная глубина скважины составила 472 м от поверхности дна (наибольшая глубина, с которой удалось отобрать керн – 268 м), всего было отобрано 147.5 м керна. Геофизические методы исследований включали три типа работ: профильную сейсмоакустическую съемку в районе заложения проектной скважины, а также вертикальное сейсмическое профилирование и скважинную термометрию оптоволоконных технологий, методика применения которых была разработана специалистами ПАО НК «Роснефть» в рамках сезона стратиграфического бурения 2021 г. в море Лаптевых. Многоканальное сейсмоакустическое профилирование позволило получить детальное глубинное сейсмическое изображение структурно-геологических особенностей района работ с вертикальной разрешающей способностью 2.5–3 м на глубину 500 м (рис. 3). Вертикальное сейсмическое профилирование в скважине было выполнено на глубину 416 м и позволило выполнить привязку основных выделенных по многоканальному профилированию реперных сейсмических горизонтов к керновому материалу (определить глубину их залегания), а также оценить скорости распространения P-волн. Скважинная термометрия была выполнена на глубину 246 м с помощью технологии DTS (distributed temperature sensing). Анализ полученных температурных данных показал распределение температур в скважине от –1.3°С до +5°С и присутствие трех локальных температурных максимумов в разрезе кайнозойского комплекса (рис. 4). В породах нижнего структурного яруса относительно стабильный температурный профиль характеризуется средним значением температур, близким к +4°С. Вскрытый геологический разрез не содержит многолетнемерзлых пород, а температурные аномалии предположительно могут быть связаны с миграцией вод.

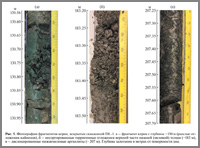

СТРОЕНИЕ РАЗРЕЗА СКВАЖИНЫ, ЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ В результате бурения был получен керн из отложений верхней части осадочного чехла шельфа на глубину до 268 м. Неопробованными остались интервалы от 2 до 10 м и от 42 до 60 м в верхней части скважины, а также с 130 до 180 м из ее центральной обводненной части скважины (рис. 2). В разрезе выделены две принципиально разные по составу толщи. Верхняя толща (до глубины 130 м) представлена переслаиванием горизонтально залегающих темно-серых нелитифицированных глин, алевритов и песков с многочисленными включениями гравия, галек, валунов и обильным на некоторых уровнях раковинным детритом (рис. 5). Неопробованный интервал 130–183 м представлен, вероятно, рыхлыми песчано-гравийными отложениями с валунами, судя по характеру проходки бурового инструмента и невозможности отбора полноценного керна. Пограничный интервал (183–184.5 м) между верхней и нижней толщей отличается литологическим составом от нижележащих пород и представлен несортированными терригенными отложениями – песчаниками и глинами с большим количеством щебня, гравия и гальки. Присутствует галька как магматических, так и карбонатных пород. Нижняя толща (184.5–268 м) представлена в основном темно-серыми и светло-серыми аргиллитами и алевролитами с отдельными горизонтами песчаников. Аргиллиты и алевролиты сильно трещиноватые и слабо литифицированные, возможно частично дезинтегрированные в результате тектонических дислокаций. В верхней части этого интервала от 184.5 до 230 м (рис. 5) в трещиноватых темно-серых глинах присутствуют многочисленные включения гравия, гальки и щебня терригенных пород, тонкие (1–3 мм) карбонатные прожилки и прослойки (до 5 см) углефицированного вещества. Реже встречаются стяжения карбонатов и гальки окремненных пород. В керне на отметке 194 м встречена карбонатная галька с крупными фузулинидами, вероятно, каменноугольного возраста. Породы часто дислоцированы и раздроблены. В нижней части интервала (230–268 м, см. рис. 5) темно-серые алевролиты и аргиллиты переслаиваются с прочной аргиллитоподобной глиной коричневого цвета, с зернами гравия и присыпками карбонатного материала.

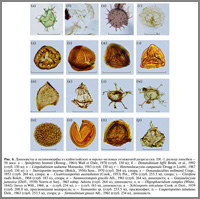

СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ПРИВЯЗКА РАЗРЕЗА СКВАЖИНЫ Возраст разреза был определен на основании палинологического анализа 10 проб, отобранных по всему интервалу керна. Верхняя проба, взятая на глубине 130 м (рис. 2, 6), содержит комплексы пыльцы голосеменных и покрытосеменных растений, диноцист, акритарх, празинофитовых и хлорофитовых водорослей. Возраст определяется как аквитанский век раннего миоцена на основании совместного распространения диноцист Heteraulacacysta campanula, Distatodinium biffii, Lingulodinium sadoense, Melitasphaeridium choanophorum reductum и Spiniferites bentorii и др. Остальные пробы (рис. 2, 6) были взяты из нижней толщи разреза скважины. В пробах на глубине 183 и 184 м (из пограничного интервала между верхней и нижней толщами) доминирует двухмешковая пыльца хвойных, присутствуют споры печеночных и сфагновых мхов, а также споры глейхениевых папоротников Clavifera rudis, характерных для апт-альбских отложений [Palynodata, 2022]. На глубине 208.8 м в палиноспектре доминируют споры с гладкой экзиной. Реже встречаются споры схизейных и глейхениевых папоротников, а также печеночных и сфагновых мхов. Микрофитопланктон представлен диноцистами Oligosphaeridium complex и Muderongia / Odontochitina sp., предполагаемый валанжин-барремский возраст которых обоснован таксономическим сходством с одновозрастными палинокомплексами Западной Сибири и положением в разрезе. На глубине 234.0 м в пробе присутствуют акритархи Veryhachium sp., празинофиты Crassosphaera sp. и диноцисты, среди которых определены Sirmiodinium grossii, последнее появление которого зафиксировано на границе баррема и апта, и O. complex, появляющийся в основании валанжина [BioStrat…, 2022]. На глубинах 259 и 253.5–254.5 м микрофитопланктон представлен пресноводными водорослями, акритархами, празинофитами и диноцистами, среди которых встречаются O. complex и Tubotuberella apatela, общий возрастной диапазон распространения которых соответствует раннему валанжину [BioStrat…, 2022]. В образце с глубины 264 м на фоне комплекса миоспор типично среднеюрского облика (Stereisporites incertus, S. antiquasporites, Obtusisporis junctus, Densoisporites crassus, Lycopodiumsporites intortivallus, Neoraistrickia truncata, Dipteridaceae gen. spp.) присутствуют единичные диноцисты Gonyaulacysta jurassica subsp. adecta и Nannoceratopsis gracilis, общий возрастной диапазон распространения которых отвечает позднему байосу (средняя юра). [BioStrat…, 2022; Riding et al., 1992]. В самых нижних частях разреза скважины на глубинах 267 и 268 м мацерат представлен разрушенными растительными тканями и коричневыми палиноморфами плохой сохранности. Среди них установлено присутствие ранне-среднеюрского вида S. incertus, который может встречаться единично как в триасе, так и в раннем мелу до валанжина [Palynodata, 2022]. Увязка данных бурения с данными сейсмопрофилирования. Точка бурения скважины планировалась на основе анализа региональных сейсмических профилей. За основу был взят профиль МОВ ОГТ DL11-01 (рис. 2 а) Непосредственно перед началом буровых работ для уточнения оптимального местоположения скважины были отработаны четыре сейсмоакустических профиля (рис. 3). Эти профили позже были увязаны с данными по скважине (рис. 2 б). На сейсмоакустических профилях отчетливо прослеживается угловое несогласие, которое соответствует границе верхней и нижней толщ разреза скважины. Верхняя толща залегает практически горизонтально, а нижняя толща слагает моноклиналь, нарушенную разломами, вероятнее всего, взбросо-надвиговой кинематики. Моноклиналь падает на северо-запад (азимут падения около 315 градусов, угол падения около 5–7 градусов). Помимо этих двух упомянутых выше сейсмокомплексов выделяется и третий, который не пробурен скважиной. Этот сейсмокомплекс на приведенном фрагменте сейсмопрофиля ограничен сбросом и представлен, соответственно, синрифтовыми отложениями (рис. 2, 3) предположительно апт-палеоценового возраста. Анализ сейсмоакустических профилей и результатов бурения скважины показывает, что в геологической истории района можно выделить три стадии развития. Первая стадия – формирование морских открыто- и мелководно-шельфовых отложений, часть которых (средняя юра–низы нижнего мела) вскрыта скважиной DL-1 (нижняя толща аргиллитов с горизонтами песчаников и алевролитов). На орогенном этапе (примерно готерив-баррем, до апта) толща подверглась тектонической деформации (сжатию) и эрозии. Вторая стадия – формирование рифтогенных прогибов, заполненных, по имеющимся представлениям, апт-альбскими и верхнемеловыми-палеоценовыми отложениями (толща, не вскрытая скважиной и выделяемая на сейсмопрофилях предположительно). Третья стадия – формирование кайнозойского плитного комплекса осадочного чехла.

ДИСКУССИЯ Предварительные результаты определения возраста осадочных пород нижней толщи, вскрытой скважиной DL-1, указывают на их образование в интервале времени от средней юры до середины раннего мела. Стратиграфическими аналогами отложений этой толщи на Новосибирских островах являются, по-видимому, дисслоцированные в разной степени оксфордско-валанжинские турбидитовые толщи островов Малого Ляховского и Столбового и нижне-среднеюрские терригенные образования островов Котельный и Новая Сибирь. Скважиной вскрыт, вероятно, разрез Жоховского краевого прогиба мезозойского орогена, позднеюрско-неокомский возраст заполнения которого предполагался ранее по материалам сейсморазведки и геологическим данным по Новосибирским островам [Nikishin et al., 2021b]. В регионе бурения на сейсмических профилях отчетливо прослеживаются синрифтовые сейсмокомплексы в Новосибирском и Восточно-Анисинском рифтовых бассейнах, выделенных на севере морей Лаптевых и Восточно-Сибирского, ниже которых прослеживается акустический фундамент [Тектоностратиграфический…, 2020; Nikishin et al., 2021b]. При этом Восточно-Анисинский бассейн на севере переходит в рифтовый бассейн между хребтом Ломоносова и бассейном Подводников (Восточно-Ломоносовский бассейн или терраса [Тектоностратиграфический…, 2020; Nikishin et al., 2021b]). Эти синрифтовые сейсмокомплексы не вовлечены в интенсивные раннемеловые (доаптские) деформации сжатия. Из этого следует, что образование рифтовых бассейнов в этом регионе было уже после эпохи деформаций, задокументированной в районе скважиной DL-1, т.е. рассматриваемые рифтовые бассейны имеют возраст формирования не древнее апта. Рядом со скважиной DL-1 на острове Беннетта хорошо известны траппы островов Де-Лонга с возрастами около 100–125 млн лет [Nikishin et al., 2021c; Tectonics, 2021]. Трапповые комплексы не деформированы. Нижняя (деформированная) толща, вскрытая скважиной, находится, очевидно, стратиграфически ниже известных синрифтовых сейсмокомплексов и траппов и, частично, возможно, их подстилает (рис. 7).

ВЫВОДЫ В результате бурения малоглубинной скважины на поднятии Де-Лонга в Восточно-Сибирском море был впервые отобран керн до глубины 268 м. В разрезе выделены две осадочных толщи, которые разделены региональным угловым несогласием. Верхняя толща представлена преимущественно рыхлыми разнообразными терригенными отложениями, тогда как нижняя – более плотно сцементированными тонкообломочными породами. Сейсмоакустические данные показывают, что верхняя толща залегает горизонтально, а нижняя образует моноклиналь, осложненную тектоническими деформациями сжатия. По предварительным палеонтологическим данным нижняя толща относится к средней юре–нижнему мелу (неокому), а верхняя толща имеет кайнозойский, неоген-четвертичный возраст. Вероятно, на границе верхней и нижней толщ наблюдается кора выветривания по апт-альбским породам. В точке бурения под дном моря зафиксировано отсутствие слоя с вечной мерзлотой. Граница основного несогласия увязана с серией сейсмоакустических профилей и в дальнейшем может быть прослежена по всей территории Арктики на региональных сейсмических профилях. Предварительные региональные корреляции осадочных образований, с учетом новых данных по бурению, указывают на существование следующих сейсмокомплексов в районе поднятия Де-Лонга: (1) полого деформированного в условиях сжатия (или деформированного в разной степени) комплекса юры-неокома, который на сейсмических профилях часто переходит в акустический фундамент без видимой внутренней структуры (акустический фундамент может быть сложен как породами юры-неокома, так и более древними комплексами); (2) синрифтового комплекса с главной фазой рифтинга в апте-альбе (возможно, и моложе) и проявлениями траппового магматизма в основании этого комплекса; (3) пострифтового горизонтально залегающего кайнозойского комплекса. Дальнейшие работы должны быть сфокусированы на детализации возрастных определений осадочных комплексов, их фациальном анализе, литолого-геохимических и других лабораторно-аналитических исследованиях вскрытых отложений, а также корреляции всех имеющихся сейсмических профилей с учетом результатов бурения новой скважины. Отдельной задачей является реконструкция эволюции региона в пределах осадочных бассейнов шельфа Восточно-Сибирского моря на основе впервые полученных скважинных данных по устойчивому термическому градиенту. Благодарности. Авторы благодарны всем специалистам, принимающим участие в определении места заложения скважины DL-1 и ее бурении. Источники финансирования. Исследования выполнены за счет средств субсидии на выполнение государственного задания Роснедра в рамках федерального проекта «Геология: возрождение легенды». Работа А.М. Никишина частично финансировалась грантом РНФ (22-27-00160).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Scientific contributions to the Tectonic Map of the Arctic / eds. O. V. Petrov, M. Pubellier (VSEGEI/CGMW). Paris: CGMW, 2019. 64 p. 2. Geologic Structures of the Arctic Basin. Piskarev A., Poselov V., Kaminsky V. (Eds.). Springer International Publishing, Cham. 2019. 3. Тектоностратиграфический атлас Восточной Арктики. Отв. ред.: О.В. Петров, М. Смелрор. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2020. 152 с. 4. Nikishin A.M., Petrov E.I., Cloetingh S., Korniychuk A.V., Morozov A.F., Petrov O.V., Poselov V.A., Beziazykov A.V., Skolotnev S.G., Malyshe, N.A., Verzhbitsky V.E., Posamentier H.W., Freiman S.I., Rodina E.A., Startseva K.F., Zhukov N.N. Arctic Ocean Mega Project: Paper 1 –Data collection // Earth-Sci. Rev. 2021a. V. 217. P. 103559. 5. Nikishin A.M., Petrov E.I., Cloetingh S., Freiman S.I., Malyshev N.A., Morozov A.F., Posamentier H.W., Verzhbitsky V.E., Zhukov N.N., Startseva K.F., Rodina E.A. Arctic Ocean Mega Project: Paper 2 – Arctic stratigraphy and regional tectonic structure // Earth-Sci. Rev. 2021b. V. 217. P. 103581. 6. Nikishin A.M., Petrov E.I., Cloetingh S., Freiman S.I., Malyshev N.A., Morozov A.F., Posamentier H.W., Verzhbitsky V.E., Zhukov N.N., Startseva K.F. Arctic Ocean Mega Project: Paper 3 – Mesozoic to Cenozoic geological evolution // Earth-Sci. Rev. 2021c. V. 217. P. 103034. 7. Tectonics of the Arctic. Petrov O.V., Smelror M. (eds.). Springer Geology. 2021. 8. Рекант П.В., Петров О.В., Прищепенко Д.В. Формирование складчато-надвиговой структуры южной части шельфа Восточно-Сибирского моря по результатам структурного анализа сейсмических материалов // Региональная геология и металлогения. 2020. Т. 82. С. 35–59. 9. Малышев Н.А., Вержбицкий В.Е., Скарятин М.В., Балагуров М.Д., Илюшин Д.В., Колюбакин А.А., Губарева О.А., Гатовский Ю.А., Лакеев В.Г., Лукашев Р.В., Ступакова А.В., Суслова А.А., Обметко В.В., Комиссаров Д.К. Стратиграфическое бурение на севере Карского моря: первый опыт реализации проекта и предварительные результаты // Геология и геофизика. 2023. Т. 64. № 3. С. 311–326. 10. Kos’ko M.K., Trufanov G.V. Middle Cretaceous to Eopleistocene Sequences on the New Siberian Islands: an approach to interpret offshore seismic // Mar. Pet. Geol. 2002. № 19. P. 901–919. 11. Kuzmichev A.B. Where does the South Anyui suture go in the New Siberian islands and Laptev Sea?: Implications for the Amerasia basin origin // Tectonophysics. 2009. № 463. P. 86–108. 12. Laverov N.P., Lobkovsky L.I., Kononov M. V., Dobretsov N.L., Vernikovsky V.A., Sokolov S.D., Shipilov E.V. A geodynamic model of the evolution of the Arctic basin and adjacent territories in the Mesozoic and Cenozoic and the outer limit of the Russian Continental Shelf // Geotectonics. 2013. № 47. P. 1–30. 13. Соколов С.Д., Тучкова М.И., Ганелин А.В., Бондаренко Г.Е., Лейер П. Тектоника Южно-Анюйской сутуры (Северо-Восток Азии) // Геотектоника. 2015. № 1. С. 5–30. 14. Kuzmichev A.B., Danukalova M.K., Aleksandrova G.N., Zakharov V.A., Herman A.B., Nikitenko B.L., Khubanov V.B., Korostylev E.V. Mid-Cretaceous Tuor Yuryakh Section of Kotelnyi Island, New Siberian Islands: How Does the Probable Basement of Sedimentary Cover of the Laptev Sea Look on Land? // Stratigr. Geol. Correl. 2018. № 26. P. 403–432. 15. Попова А.Б., Махова О.С., Малышев Н.А., Вержбицкий В.Е., Обметко В.В., Бородулин А.А. Построение комплексной сейсмогеологической модели шельфа Восточно-Сибирского моря // Нефтяное хозяйство. 2018. № 04. С. 30–34. 16. Соколов С.Д., Лобковский Л.И., Верниковский В.А., Тучкова М.И., Сорохтин Н.О., Кононов М.В. Тектоника и геодинамика Восточной Арктики в мезозое // Геология и геофизика. 2022. Т. 63. № 4. С. 3890409. 17. Palynodata Inc. / White, J.M. 2022 // URL: https://paleobotany.ru/palynodata/taxa. 18. BioStrat Stratigraphic Consultancy [Electronic resource] / David Bailey, the BioStrat Ltd director, Backbarrow, UK, 2022 – URL: http://biostrat.org.uk/LJ%202011%20events%20postcon.pdf, free, in English. 19. Riding J.B., Thomas J.E. Dinoflagellate cysts of Jurassic System / In: Powell A.J. (ed.) A stratigraphic index of dinoflagellate cysts. British Palaeontological Society Publications Series. Chapman & Hall, London, 1992. P. 7-97.

FIRST RESULTS OF STRATIGRAPHIC DRILLING IN THE EAST SIBERIAN SEA FOCUSED ON THE GEOLOGICAL STUDIES OF THE SUTURE ZONE OF THE CONTINENTAL SHELF’S MARGINAL STRUCTURES A ND DEEP-WATER AREAS OF THE ARCTIC OCEAN O.V. Petrova, A. M. Nikishinb, E. I. Petrovc, V. Yu. Tatarinovc,d, S. N. Kashubina, D. V. Prishchepenkoa, N. A. Malysheve, S. M. Danilkinf, V. E. Verzhbitskye, A. A. Kolyubakine,f, D. K. Komissarove, V. N. Stavitskayaf, O. V. Shurekovaa, E. S. Razumkovaa, T. Yu. Tolmachevaa, D. I. Leontieva, M. Yu. Tokarevb, A. I. Ponimaskinb, and Z. S. Zamotinab aA.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute, St. Petersburg, Russian Federation bM.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation cFederal Agency on Mineral Resources, Moscow, Russian Federation dInstitute of Mineralogy, Geochemistry and Crystal Chemistry of Rare Elements, Moscow, Russian Federation eRosneft Oil Company, Moscow, Russian Federation fArctic Science Center, Moscow, Russian Federation At the initiative of the Federal Agency on Mineral Resources (Rosnedra), in August 2022, a shallow well was drilled in the East Siberian Sea for the first time with a purpose of geological studying the suture zone of deep waters of the Arctic Ocean and marginal structures of the continental shelf. The well was drilled by VSEGEI and Rosgeologia with the assistance of NK Rosneft and linked to the Rosneft’s long-term stratigraphic drilling program. Drilling was accompanied by continuous seismoacoustic profiling and well thermometry. The maximum well depth was 472 m from the bottom surface; in it, 147.5 m of core was taken to a depth of 268 m. Two sedimentary sequences were identified in the section: the lower Jurassic-Lower Cretaceous gently deformed sequence and the upper Neogene-Quaternary horizontally lying sequence. The sequences are separated by a thick unsampled interval with horizons of ascending thermal water. The Jurassic-Lower Cretaceous sequence occurs as a northwestern-dipping monocline, broken by faults and probably belongs to the complex filling the Zhokhov marginal trough of the Verkhoyansk -Chukotka orogen on the Eastern Arctic shelf. Keywords: stratigraphic drilling, continental shelf, De-Long uplift, Amerasian basin, seismostratigraphic models, Neocomian, Cenozoic

|

|

Ссылка на статью:

Петров О.В., Никишин А.М., Петров Е.И., Татаринов В.Ю., Кашубин С.Н., Прищепенко Д.В., Малышев Н.А., Данилкин С.М., Вержбицкий В.Е., Колюбакин А.А., Комиссаров Д.К., Ставицкая В.Н., Шурекова О.В., Разумкова Е.С., Толмачева Т.Ю., Леонтьев Д.И., Токарев М.Ю., Понимаскин А.И., Замотина З.С. Результаты стратиграфического бурения в Восточно-Сибирском море с целью геологического изучения зоны сочленения структур континентального шельфа и глубоководных акваторий Северного Ледовитого океана // Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. 2023. Т. 512. № 2. С. 261–271. doi: 10.31857/S268673972360100X |