|

doi: 10.24412/2687-1092-2024-11-210-220 1 ФГБУ «ВНИИОкеангеология», Санкт-Петербург, Россия 2 СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

|

|

Комплексное изучение органо-геохимических характеристик плейстоцен-голоценовых отложений в районе восточных отрогов возвышенности Персея на акватории Баренцева моря позволило заключить, что формирование РОВ происходило в морских и лагунных обстановках. Генетические характеристики изученных углеводородных молекулярных маркеров свидетельствуют об участии в формировании современного осадочного чехла как автохтонных, так и аллохтонных источников, часть которых составляют отложения, содержащие РОВ постдиагенетического уровня преобразования. Ключевые слова: возвышенность Персея, рассеянное органическое вещество, биомаркеры, донные осадки, Баренцево море

В ходе подготовки материалов для регионального геологического картирования на акватории Баренцева моря (в районе восточных отрогов возвышенности Персея), было проведено комплексное изучение плейстоцен-голоценовых отложений. Опробование проводили при помощи ковша и грунтовой трубки на глубинах моря 210-325 м образцы отбирали с интервалов 0-233 см (НИС «Иван Петров», 2023г.). Объектом для изучения рассеянного органического вещества (РОВ), в том числе углеводородных (УВ) молекулярных маркеров, послужили 16 образцов, отобранных на 5 осадочных разрезах, наиболее подходящих для детального исследования (рис. 1).

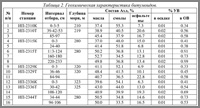

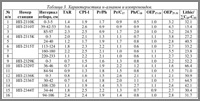

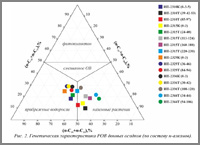

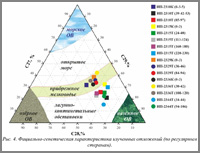

Методика исследований. Аналитическая процедура исследования РОВ включала: определение содержания органического (Сорг) и карбонатного (Скарб) углерода (метод сжигания Кнопа), извлечение хлороформного (Ахл) и спирто-бензольного (Асп-б) битумоидов, гуминовых кислот (ГК), определение группового состава Ахл битумоидов и молекулярного состава углеводородов (УВ). Фракции алифатических и ароматических УВ выделяли хроматографическим методом и исследовали на ГХ-МС комплексе Agilent 5973/6850 с квадрупольным масс-селективным детектором и программным пакетом обработки аналитической информации [Петрова и др., 2017; Morgunova et al., 2019]. Геохимическая характеристика рассеянного органического вещества донных осадков. Для западно-арктического шельфа, в целом, вещественный состав донных отложений определяется преимущественно геологическим строением и литолого-петрографическим составом пород, слагающих побережье, дно и острова бассейна [Биогеохимия…, 1982; Романкевич, Ветров, 2001; Система Баренцева моря, 2021]. Вместе с этим, для каждой акватории характерны свои особенности, определяющиеся климатическими условиями, объёмами поступления осадочного материала, циркуляцией вод, тектоническим строением, наличием эманаций, ледовым разносом. На поверхности дна изучаемой части акватории выявлены следы ледникового воздействия и флювиогляциальной аккумуляции [Соловьева и др., 2021; Система Баренцева моря, 2021; Гусев и др., 2023], что не может не оказывать влияния на состав РОВ, его генезис и условия преобразования. В районе восточных отрогов возвышенности Персея слабокарбонатные отложения характеризуются невысоким содержанием Сорг (0.8÷1.8%) (табл. 1), что согласуется с данными банка «Углерод» (ИОРАН) и работами других исследователей для этой части Баренцева моря [Stein et al., 2004; Savinov et al., 2015; Романкевич и др., 2021]. В распределении Ахл битумоидов и углеводородов (УВ) наблюдается сходство, а их содержания в отложениях близки к фоновым характеристикам поверхностных осадков высокоширотных морей: соответственно ~0.03 и ~0.01% в осадке. Содержание ГК во всех изученных пробах закономерно убывает вниз по осадочным разрезам, а ООВ, соответственно, возрастает. Доля масел в составе битумоида Ахл в части образцов превышает 50%, что отражает наличие РОВ высокого уровня зрелости (табл. 2). Характеристика молекулярного состава РОВ (биомаркеры). Распределение н-алканов в РОВ осадков свидетельствуют о его смешанном генезисе (TAR=0.7÷3.6; табл. 3; рис. 3) [Peters et al., 2005]. Наибольший вклад терригенной компоненты выявлен в отложениях ст. 2310, что, по-видимому, связано с близостью источника поступления исходного органического материала. При этом значение индекса нечетности длинноцепочечных н-алканов (ОЕР27-31=3.2÷4.5, табл. 3) указывает на незначительную степень их преобразованности. Наличие в осадке примеси песка, гальки, дресвы и щебня, свидетельствуют о влиянии ледового разноса, который, вполне вероятно, и является поставщиком терригенного РОВ. В более глубоководных отложениях (ст. 2329, 2336), представленных преимущественно мелкодисперсными разностями (ил, пелит), в среднем TAR<1, и согласно генетической характеристике н-алканов (рис. 2), в РОВ, поступавшем в осадки, доминируют прибрежные водоросли. Red-Ox потенциал изученных осадков соответствует восстановительным условиям осадконакопления (Pr/Ph <3; табл. 3) [Tissot et al., 1984; Костырева, 2005; Peters et al., 2005], что в свою очередь согласуется с наличием линз и примазок гидротроилита в большинстве отложений. Вариации литифицированных (постдиагенетических) компонентов (Lithic/∑C25-C33=15.4÷71.0; табл.3) отражают присутствие в осадочном материале, в том числе и термально зрелого РОВ [Yamamoto, Polyak, 2009]. Так, для отложений станции 2329 содержание литифицированного материала закономерно увеличивается с глубиной колонки, в то время как в других изученных осадках наблюдается его мозаичное распределение, связанное, скорее всего, с влиянием ледового разноса или размыва и переотложения древних пород. Полученные данные согласуются со значениями коэффициентов нечетности (ОЕР27-31=1.6÷2.6; CPI-1=1.1÷2.6; табл. 3) и отражают вариации зрелости РОВ изученных осадков от слабо до умеренно преобразованного (рис.3). Наибольший уровень зрелости характерен преимущественно для отложений колонки 2329. Помимо этого, данные о вариациях степени преобразованности н-алканов и изопреноидов в составе РОВ находятся в соответствии с результатами сейсмоакустического профилирования, согласно которым установлено, что маломощный четвертичный чехол перекрывает коренные породы мезозойского возраста. Было выявлены неотектонические разломы, нарушающие не только мезозойские литифицированные комплексы, но и четвертичные отложения, а также разрывы, выражающиеся в современном рельефе морского дна [Гусев и др., 2023]. В гомологическом ряду регулярных стеранов (С27-С29) изученных донных осадков преобладают холестаны (С27) и этилхолестаны (С29), маркирующие, соответственно, вклад микроводорослей и высших растений, и отражающие смешанный состав исходного РОВ (С27/С29=0.27÷1.04; табл. 4). При этом вклад метилхолестана (С28), характеризующий присутствие зоопланктона/лагунных водорослей в соотношении С28/С29, для глубоководных отложений (ст. 2329 и 2336) составляет от 40 до 50 % (табл. 4). Полученные нами данные согласуются с генетической и фациальной характеристикой РОВ по составу н-алканов (рис. 2), для которых установлено преимущественное доминирование прибрежных водорослей в РОВ этих отложений. При этом важно отметить, что терригенные компоненты в этих отложениях менее преобразованы (С29αβ/(αα+αβ)S⁓0.4÷0.5; табл. 4), чем в отложениях станций, расположенных южнее, что, скорее всего, указывает на различные источники терригенного материала. Наличие диагенетически незрелого предшественников олеанана - олеан-12-ена, маркирующего вклад свежего ОВ терригенного происхождения [Peters et al., 2005], выявлено только в осадках ст. 2310 и в поверхностных отложениях ст. 2315, что указывает на низкий уровень трансформации РОВ и находится в соответствии с данными по н-алканам (CPI-1~2.3; табл. 3). Фациальная принадлежность изученных отложений по составу регулярных стеранов может быть охарактеризована диаграммой, приведённой на рис. 4, согласно которой, формирование отложений происходило в лагунно-континентальных обстановках и в условиях прибрежного мелководья. Все осадочные отложения содержат в составе стеранов тетрациклические биомаркеры – прегнан и гомопрегнан, что указывает на преимущественно морские, лагунные условия осадконакопления с повышенной солёностью [Ten Haven et al., 1986; Каширцев, 2003]. Среди терпановых показателей условий формирования РОВ соотношение норгопана Н29 к гопану Н30 (Н29/Н30<1; табл. 4) не противоречит ранее высказанному предположению о том, что органическое вещество изученных отложений формировалось в преимущественно восстановительных мелководно-морских и/или лагунных фациальных условиях [Peters et al., 2005; Петрова и др., 2017]. Зрелые гопановые структуры составляют большинство (65–81% от суммы терпанов), а специфические устойчивые к биодеградации три/тетрациклические терпаны и менее зрелые гопены, играют подчинённую роль (3–14% и 8–21%соответственно; Т23/H30≤0.2; табл. 4; рис. 5). При этом для станции 2310 содержание зрелых гопанов и три/тетрациклических терпанов, среди всех изученных отложений, минимально, что отражает наличие в осадках менее преобразованного РОВ, а распределение этих маркеров на ст. 2329, напротив, свидетельствует о вкладе более преобразованного вещества микробиального генезиса. Вариации стерановых и гопановых коэффициентов зрелости (С29 αβ/(αβ+αα) S =0.4÷0.8; С29αα20S/(20S+20R)=0.1÷0.3; Н3122S/(22S+22R)=0.1÷0.5; 29Ts/(29Ts+C29)=0.2÷0.5; табл. 4) характеризуют изученные отложения, как соответствующие диа- и постдиагенетической стадии преобразования [Peters et al., 2005], достигая наибольших значений в осадках станции 2329. В составе ПАУ доминируют биогенно-нафтидогенные соединения: фенантрен и его метилированные гомологи; метил и диметилхризены; ди-, три- и тетраметилированные нафталины (рис. 6). Для осадков станции 2310 установлен повышенный вклад перилена, кадалена, ретена, что, наиболее вероятно, обусловлено заметным участием гумусового материала в формировании состава РОВ [Петрова и др.; 2010; Тугарова, 2014] и находит свое подтверждение в генетических и фациальных условиях его формирования, определенных по другим группам УВ маркеров (н-алканов, изопреноидов, стеранов). ПАУ, образованные в результате пиролитических процессов: флуорантен, пирен, бензо(b,j,k)флуорантен, бензо(а)пирен, метилированные флуорантен, флуорен и пирен, выявлены во всех изученных отложениях, что может быть связано как с техногенным влиянием, так и с вкладом переотложенных пород, содержащих компоненты РОВ постдиагенетической стадии преобразования. Последнее согласуется с вариациями метилфенантренового индекса (MPI-1=0.30÷0.55) основанного на соотношении концентраций фенантрена и его метилгомологов различной термодинамической устойчивости [Radke et al., 1988; Peters et al., 2005]. Таким образом, комплексное изучение органо-геохимических характеристик плейстоцен-голоценовых отложений в районе восточных отрогов возвышенности Персея на акватории Баренцева моря позволило заключить, что формирование РОВ происходило в морских и лагунных обстановках. Генетические характеристики изученных углеводородных молекулярных маркеров свидетельствуют об участии в формировании современного осадочного чехла как автохтонных, так и аллохтонных источников, часть которых составляют отложения, содержащие РОВ постдиагенетического уровня преобразования.

ЛИТЕРАТУРА Биогеохимия органического вещества арктических морей / Под ред. Грамберга И.С., Романкевича Е.А. М.: Наука. 1982. 240с. Гусев Е.А., Яжембовский Я.Д., Элькина Д.В., Понимаскин П.И., Крылов А.В., Зыков Е.А., Лодочникова А.С., Карташев А.О., Голосной А.С., Захаров В.Ю., Бруй Е.В. Строение восточных отрогов возвышенности Персея (Баренцево море) // Рельеф и четвертичные образования Арктики, Субарктики и Северо-Запада России. 2023. Вып. 10. С. 67-77. doi: 10.24412/2687-1092-2023-10-67-77 Каширцев В.А. Органическая геохимия нафтидов востока Сибирской платформы. – Якутск: ЯФ Изд-ва СО РАН. 2003. 160 с. Костырева Е.А. Геохимия и генезис палеозойских нефтей юго-востока Западной Сибири. Новосибирск: Изд-во СО РАН. 2005. 180 с. Петрова В.И., Батова Г.И., Куршева А.В., Литвиненко И.В. Геохимия органического вещества донных отложений центрально-арктических поднятий Северного Ледовитого океана // Геология и геофизика. 2010. Т. 51. № 1. С. 113–125. Петрова В.И., Батова Г.И., Куршева А.В., Литвиненко И.В., Моргунова И.П. Молекулярная геохимия органического вещества триасовых пород северо-восточной части Баренцева моря – влияние тектонических и магматических процессов // Геология и геофизика. 2017. Т. 58. № 3-4. C. 398–409. doi: 10.15372/GiG20170305 Романкевич Е.А., Ветров А.А. Цикл углерода в арктических морях России. М.: Наука. 2001. 302с. Романкевич Е.А., Ветров А.А. Углерод в Мировом океане. М.: ГЕОС. 2021. 352 с. Система Баренцева моря / под ред. академика А. П. Лисицына. М.: ГЕОС. 2021. 672 с. doi: 10.29006/978-5-6045110-0-8 Соловьева М.А., Ахманов Г.Г., Монтелли А.И. Новые свидетельства валдайского оледенения в северо-восточной части Баренцевоморского шельфа (материалы TTR-19 и TTR-20) // Рельеф и четвертичные образования Арктики, Субарктики и Северо-Запада России. 2021. Выпуск 8. C. 222-227. doi:10.24412/2687-1092-2021-8-222-227 Тугарова М.А. Микробиолиты триаса архипелага Шпицберген // Труды ВНИИОкеангеология. 2014. Т. 227. СПб.: ВНИИОкеангеология. 198 с. Jian-ming Gong, Qing-song Cheng, Chuan-sheng Yang, Jian-qiang Wang, Yong Yuan. Organic geochemical characteristics and significance of Permian Gufeng formation siliceous shale in well CSDP-2 of South Yellow Sea central uplift // Acta Geochim 2023. Vol. 42. P. 765–778. doi:10.1007/s11631-023-00600-2 Morgunova I.P., Petrova V.I., Litvinenko I.V., Kursheva A.V., Batova G.I., Renaud P. E., Granovitch, A.I. Hydrocarbon molecular markers in the Holocene bottom sediments of the Barents Sea as indicators of natural and anthropogenic impacts // Marine Pollution Bulletin. 2019. Vol. 149. 110587. doi: 10.1016/j.marpolbul.2019.110587 Peters K.E., Walters C.C., Moldowan J.M. The Biomarker Guide: vol. 2. In: Biomarkers and Isotopes in Petroleum Systems and Earth History, second ed. Cambridge University Press, Cambridge. 2005. Radke M. Application of aromatic compounds as maturity indicators in source rocks and crude oils // Marine and Petroleum Geology. 1988. Vol 5. Is. 3. P. 224−236. doi: 10.1016/0264-8172(88)90003-7 Rhead M.M., Hardy S.A. The sources of polycyclic aromatic compounds in diesel engine emissions // Fuel. 2003. Vol. 82. Is. 4. P. 385-393. doi: 10.1016/S0016-2361(02)00314-9 Savinov V., Petrova, V., Boitsov S., Plotitsyna N. Polyaromatic hydrocarbons in sediments from the Barents and White Seas. PANGAEA. 2015. doi:10.1594/PANGAEA.848575 Stein R., Macdonald R.W. The organic carbon cycle in the Arctic Ocean / Eds. Stein R., Macdonald R.W. Berlin: Springer-Verlag. 2004. P. 315-322. Sun Y., Qin S., Zhao C., Li Y., Yu H., Zhang Y. Organic geochemistry of semianthracite from the Gequan mine, Xingtai coalfield, China // International Journal of Coal Geology. 2013. Vol. 116–117. P. 281-292. doi: 10.1016/j.coal.2013.05.003 Ten Haven H.L., Deleeuw J.W., Peakman T.M., Maxwell J.R. Anomalies in steroid and hopanoid maturity indices // Geochimica et Cosmochemica Acta. 1986. Vol. 50. Is. 5. P. 853 – 855. doi: 10.1016/0016-7037(86)90361-3 Tissot B.P., Welte D.H. Petroleum Formation and Occurrence. Springer, Heidelberg. 1984. 702 p. Yamamoto M., Polyak L. Changes in terrestrial organic matter input to the Mendeleev Ridge, Arctic Ocean during the Late Quaternary // Global Planet. Change. 2009. Vol. 68. Is. 1-2. P. 30–37. doi: 10.1016/j.gloplacha.2009.03.012 Yunker M.B., McLaughlin F.A., Fowler B.R., Fowler M.G. Source apportionment of the hydrocarbon background in sediment cores from Hecate Strait, a pristine sea on the west coast of British Columbia, Canada // Organic Geochemistry. 2014. Vol. 76. P. 235-258. doi: 10.1016/j.orggeochem.2014.08.010

GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF DISPERSED ORGANIC MATTER OF BOTTOM SEDIMENTS OF THE PERSEUS RISE EASTERN SLOPES (BARENTS SEA) Litvinenko I.V. 1,2, Kursheva A.V. 1, Morgunova I.P. 1, Voitkova D.V. 1 1 VNIIOkeangeologia, St. Petersburg, Russia 2 SPbSU, St. Petersburg, Russia A comprehensive study of the organic-geochemical characteristics of Pleistocene-Holocene sediments in the area of the eastern spurs of the Perseus Rise in the Barents Sea allowed to conclude that the formation of DOM took place in marine and lagoon environments. The genetic characteristics of the studied hydrocarbon molecular markers indicate the participation of both autochthonous and allochthonous sources during the formation of the modern sedimentary cover. Some part of this cover consists of sediments containing DOM of post-diagenetic level of transformation. Keywords: Perseus Rise, dispersed organic matter, biomarkers, bottom sediments, Barents Sea

|

|

Ссылка на статью: Литвиненко И.В., Куршева А.В., Моргунова И.П., Войткова Д.В. Геохимическая характеристика рассеянного органического вещества донных отложений восточных отрогов возвышенности Персея (Баренцево море) // Рельеф и четвертичные образования Арктики, Субарктики и Северо-Запада России. 2024. Выпуск 11, с. 210-220. doi: 10.24412/2687-1092-2024-11-210-220

|