|

doi: 10.24412/2687-1092-2024-11-50-61 ФГБУ «Институт Карпинского», Санкт-Петербург, Россия

|

|

В 2021 г. Институтом Карпинского совместно с ОАО «Ромона» выполнены комплексные геолого-геофизические работы в северной части Берингова моря. По результатам сейсмического профилирования высокого и сверхвысокого разрешения прослежены отражающие горизонты и выделены сейсмотолщи, соответствующие четвертичным отложениям, накапливавшимся в различные этапы геологического развития. Отложения 4 сейсмотолщ опробованы с использованием вибротрубки. Проведены исследования кернов длинной до 3 м, которые включали в себя геохимический, гранулометрический и диатомовый анализы, что позволило охарактеризовать изменения условий седиментации в Беринговом проливе в четвертичное время. Ключевые слова: четвертичные отложения, Берингово море, сейсмическое профилирование, геохимический анализ, палеосоленость

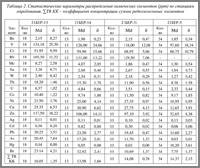

Геолого-геофизические работы в Беринговом проливе выполнялись в рейсе НИС «Иван Киреев» в 2021 г. по программе Государственного геологического картирования м-ба 1:1 000 000 (ГГК-1000/3) и включали пробоотбор, сейсморазведку высокого (СВР) и сверхвысокого разрешения (ССВР) (рис. 1). В зависимости от конкретных геологических условий при сейсмических работах использовались два типа источников излучения – низкочастотный – пневматический источник («ION Sleeve Gun») с центральной частотой зондирующего сигнала – 375 Гц, среднечастотный - электроискровой источник (спаркер GeoSource 800) с центральной частотой зондирующего сигнала 600 Гц совместно с сейсмостанцией Geometrics Geo Eel CNT-2 и 48-ми канальной косой длиной 300 м. Запись велась также высокочастотным параметрическим профилографом (EdgeTech, модель CHIRP 3300HM) с частотно модулируемым сигналом 2-10 кГц. Отбор кернов донных отложений проводился с применением вибрационной грунтовой трубки (ОАО «Ромона), позволившей вскрыть отложения, в том числе характеризующиеся высокой плотностью и обогащенные грубообломочным материалом на глубину по разрезу до 3 м. Трубка оснащена пластиковыми вкладышами, что позволило извлечь для аналитических исследований ненарушенные керны. Предварительный характер результатов исследований, излагаемых в статье, определяется тем, что возраст отложений, опробованных грунтовыми колонками, на настоящем этапе изучения осуществляется согласно аллостратиграфическим построениям, т.е. по прослеживаемым отражающим горизонтам и, соответственно, положению кернов отложений в разрезах конкретных сейсмотолщ. Определение абсолютного возраста грунтов изучаемых колонок стоит в планах дальнейших исследований. Методика исследований. В рамках данной работы изучены грунтовые колонки, отобранные на станциях 21БЕР-5 (65.4017 с.ш., 169.5592 з.д.), 21БЕР-13 (65.2317 с.ш., 171.8345 з.д.), 21БЕР-14 (65.2885 с.ш., 171.9316 з.д.), 21БЕР-31 (64.8996 с.ш., 170.9168 з.д.). Описание, фотографирование и отбор проб на аналитические исследования проводился в лаборатории отдела региональной геоэкологии и морской геологии Института Карпинского. На геохимический анализ пробы отбирались с частотой, позволяющей охарактеризовать каждую разновидность осадков, выделенную по литологическому описанию колонки. Определение Be, V, Cr, Mo, Sn, Co, Ni, Cu, Zn, Ag, Cd, Pb, W, As, Th, U и редкоземельных элементов (TR) выполнялось в Центральной лаборатории Института Карпинского методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS). Статистическая обработка результатов геохимического анализа проводилась в программе Statistica 10. Для расчета относительной палеосолености по методике, изложенной в работах [Григорьев и др., 2009; Grigoriev et al., 2011], проводилось измерение валовой концентрации брома на рентгеновском сканирующем кристалл-дифракционном спектрометре «СПЕКТРОСКАН-МАКС-Г». Для проб, отобранных по керну грунтовых колонок 21БЕР-5, 21БЕР-13, 21БЕР-31, выполнен детальный гранулометрический анализ с шагом – 1 см, для колонки 21БЕР-14 по основным выделенным разностям осадков. Гранулометрический анализ тонкозернистых осадков проводился с помощью лазерного анализатора частиц «Микросайзер 201А» (производства «ВА Инстал») методом лазерной дифракции. Ситовой анализ песчаных отложений и миктитов выполнялся с использованием анализаторной просеивающей машины AS 200 фирмы Retsch. Пробы на диатомовый анализ отбирались из колонок 21БЕР-5 и 21БЕР-14 с шагом 10 см. Пробоподготовка для диатомового анализа выполнялась по методике, описанной в монографии [Диатомовые …, 1982]. Таксономическое определение диатомовых проводилось на световом микроскопе МИКМЕД-3 при увеличении 1500 раз [Мустафин и др., 2023; 2024]. Результаты работ. На сейсмических записях (рис. 2) выделяется ряд сейсмотолщ (ССТ), разделяемых устойчиво прослеживаемыми отражающими горизонтами. Региональный горизонт СГ1, маркирующий подошву ССТ 4, выявляется по локальным несогласиям на профилях МОВ-ОГТ [Разумный и др., 2017]. На сейсмоакустических разрезах, выполненных в 2021 г., ССТ 4, сложенная отложениями предположительно плиоцен – нижненеоплейстоценового возраста, характеризуется серией субпараллельных волнистых протяженных акустических границ. Сейсмотолща ССТ 3 залегает на ней с угловым несогласием и отличается сложной волновой картиной с клиноформами и пластами небольшой мощности с разными углами падения. ССТ 2 выполняет локальные понижения в кровле нижележащих толщ, нивелируя их, и характеризуется в основании серией субгоризонтальных отражающих границ, которые повторяют геометрию подстилающего отражающего горизонта и выполаживаются вверх по разрезу, сменяясь хаотичной записью. На ряде профилей толща разделяется контрастной внутренней границей, на две подтолщи ССТ 2б и ССТ 2а, различные по инфраструктуре записи. Сейсмотолща ССТ 1, сопоставляемая с морскими отложениями голоцена, в пределах Берингова пролива также разделяется на две подтолщи. Нижняя – ССТ 1б отображается как серия взаимно параллельных четких отражающих границ, а ССТ 1а отличается отражающими границами слабой интенсивности. Подробное описание сейсмотолщ, обоснование их возрастной и генетической интерпретации, приводится в статье [Жамойда и др., 2024]. В кернах грунтов, отобранных на станциях 21БЕР-5, 13, 14, 31 и вскрывших отложения различных сейсмотолщ (см. рис. 2) изучено распределение химических элементов. Сопоставление основных статистических параметров распределения химических элементов для выборок, характеризующих отложения колонок 21БЕР-5, 13, 31 методом математической статистики “Сравнение по средним и дисперсиям”, показало значимые различия между концентрациями химических элементов в колонках по 15-18 параметров из 19. Этот факт подтверждает предположение о разнообразии условий седиментации, в которых происходило накопление отложений, вскрытых изучаемыми грунтовыми колонками. В качестве примера приведем результирующую таблицу сопоставления статистических параметров распределения химических элементов по критериям Фишера и Стьюдента для отложений грунтовых колонок 21БЕР-13 и 21БЕР-31 (табл. 1). Колонка 21БЕР-14. Наиболее молодые отложения, соответствующие сейсмотолще ССТ 1а (соотносится с морскими голоценовыми нефелоидными отложениями (mnIV)), опробованы колонкой 21БЕР-14 (глубина моря 26 м) (см. рис. 2а) в Мечигменском заливе. На интервале колонки 17-292 см грунты представлены серо-зелеными текучепластичными алевропелитами с редкими мелкими раковинами или их обломками. Поверхностный слой (0-17 см) сложен существенно более грубозернистыми осадками – песчано-глинистым алевритом с линзовидными прослоями, обогащенными обломками раковин. Рассчитанная по содержанию Br палеосолёность по разрезу меняется незначительно, пилообразно варьируя в интервале 29-37‰. В нижней части керна наблюдается слабое уменьшение палеосолёности до 27‰, но и это значение, в целом, соответствует нормальной морской солености. Диатомовый анализ подтвердил выявленную трансгрессивную тенденцию вверх по разрезу грунтовой колонки с переходом от прибрежных солоноватоводно-морских условий к более морским (увеличение солености вод), а также постепенное поднятие уровня моря. Распределение определяемых химических элементов по разрезу достаточно стабильно с некоторой общей тенденцией понижения концентраций большинства элементов в верхней части разреза, что очевидно обусловлено сменой литологического состава отложений. Исключение составляет коэффициент концентрации суммы редкоземельных элементов ∑TR КК, заметное понижение концентраций которых происходит уже начиная с отметки 170 см. Противоположно ведет себя Cd, содержание которого существенно вырастает в поверхностном слое. Статистические параметры распределения химических элементов по станциям опробования приведены в таблице 2. Мощность ССТ 1а в месте отбора грунтовой колонки 21БЕР-14 достигает 10 м, т.е. средняя скорость нефелоидной аккумуляции осадков в данной точке составляет примерно 0,8 мм/год, а смена условий седиментации, фиксируемая на отметке керна 17 см, произошла ориентировочно 200 лет назад. Колонка 21БЕР-13. Судя по данным сейсморазведки сверхвысокого разрешения (см. рис. 2б) грунтовая колонка, отобранная на станции 21БЕР-13 (глубина моря 21 м), также вскрывает сейсмотолщу ССТ 1а, причем на полную ее мощность в данной точке. Визуально разрез на станции 21БЕР-13 (рис. 3) похож на разрез колонки 21БЕР-14: на интервале 32-265 см осадки представлены серо-зелеными алевропелитами с редкими линзами обогащения песчаным и гравийным материалом, вероятно за счет ледового разноса, приповерхностный слой 5-32 см сложен песчано-глинисто-алевритовыми миктитами, верхние 0-5 см – отмытый мелкозернистый песок. Отличием является мощность сейсмотолщи ССТ 1а в данной точке, которая составляет всего 265 см. Ниже этой отметки в осадках резко увеличивается количество гравийно-галечного материала различной окатанности, увеличивается плотность и изменяется цвет на голубовато-серый. Предположительно нижние 20 см керна (интервал 265–285 см) уже относятся к сейсмотолще ССТ 1б, которая интерпретируется, как преимущественно озерные отложения позднего неоплейстоцена - раннего голоцена (lIII-H1). Значение расчетной палеосолёности, для осадков нижней части разреза на интервале 285 – 258 см составляет 11-12‰, что соответствует солоноватоводному бассейну. Выше на интервале 244-230 см происходит скачкообразное увеличение палеосолености до 23‰ и далее ее величина стабилизируется до интервала 48-52 см, выше которого расчетная соленость варьирует в диапазоне от 6 до 18‰. Таким образом, можно предположить, что грунтовая колонка 21БЕР-13 вскрыла осадки преимущественно раннего голоцена или начала трансгрессии после сартанского похолодания, когда существенным был приток пресных вод. Распределение определяемых химических элементов по разрезу колонки 21БЕР-13 достаточно стабильно и не претерпевает заметных изменений. Наблюдается некоторая общая тенденция понижение концентраций большинства элементов в самой верхней части разреза на интервале 14-18 см, где осадки представлены песчано-глинисто-алевритовыми миктитами. Кроме того, для ряда элементов (As, Cd, U, Mo, отчасти Cu), наблюдается некоторое повышение концентраций в средней части разреза приблизительно на интервале от 180 до 60 см. Для Sn характерно пилообразное вертикальное распределение со значительным градиентом изменения концентраций. Колонка 21БЕР-31 (рис. 4), отобранная на глубине моря 47 м, в геологическом разрезе по данным сейсморазведки (см. рис. 2в,д) за исключением самой верхней части практически целиком приурочена к сейсмотолще ССТ 2б, предположительно соотносимой с морскими отложениями первой ступени верхнего звена неоплейстоцена (mIII1). Они представлены темно-серыми с зеленоватым оттенком плотными алероглинами с примесью гравийно-галечного материала. Содержание пелитовых частиц варьирует от 42,6% до 63,2% (среднее 56,1%), алевритовых – от 32,0 до 49,7% (среднее 39,1%), песчаных – от 0,49% до 9,6% (среднее 4,8%). Грубообломочный материал (максимальный размер обломков 5-6 см) встречается по разрезу постоянно, иногда концентрируясь в виде гнезд. Степень окатанности грубообломочного материала, очевидно привнесенного в осадки в результате ледового разноса, различна. Встречаются также редкие линзы раковинного детрита. Изменение гранулометрического состава по разрезу колонки свидетельствует о слабо проявленном трансгрессивном тренде. Расчетная палеосолёность по разрезу меняется, незначительно варьируя от 5‰ до 8‰, лишь в самой верхней части разреза на интервале 15-20 см наблюдается незначительное повышение палеосолёности до 11‰. В целом это говорит о том, что отложения, вскрытые колонкой 21БЕР-31, образовывались в прибрежных условиях, возможно в пределах слабосоленых лагун. Распределение определяемых химических элементов по вертикальному разрезу также достаточно стабильно, что соответствует однородности литологического состава отложений, вскрытых колонкой. Исключение представляют Cu, Co, Be, V, у которых на интервале 150-90 см наблюдается некоторое повышение содержаний с коэффициентом концентрации (КК) от 1,2 до 1,6. Для суммы редкоземельных элементов коэффициент концентрации (∑TR КК) достигает 16. Для обобщенной оценки источника и механизма поступления химических элементов в донные отложения применялся факторный анализ методом главных компонент в R-модификации. Результаты факторного анализа методом главных компонент показали, что большая часть редкоземельных элементов, Cu, Zn, Со, V, Sn, Rb тесно связаны с тонкозернистыми алевро-пелитовыми фракциями осадков размерностью от 0,05 до < 0,01 мм. Такие элементы как Hg, Ni, Cr, As, Th в целом тяготеют к песчаным фракциям осадков. Остальные элементы ведут себя достаточно индифферентно, не образуя устойчивых геохимических ассоциаций. В палиноспектрах образцов отложений, опробованных в колонке 21БЕР-31, зафиксирована некоторая динамика растительных сообществ. В нижней части колонки (150 – 190 см) зафиксированы холодные условия развития растительных сообществ. В спектрах практически отсутствуют древесные. Среди трав преобладают Poaceae, Brassicaceae, Asteraceae, Polygonaceae, Cyperaceae, Saxifragaceae. На интервале 70 – 150 см преобладающие семейства трав сохраняются, однако древесные достигают 15 – 20%, выделены Pinus, Betula nana, Betula, а также Picea. В верхней части колонки (0 – 70 см) древесные вновь практически выпадают из спектров. По всему разрезу отмечены цисты динофлагеллят, преимущественно морских, в средней части зафиксированы крупные частицы угля, отмечены створки диатомовых водорослей. Данные спектры указывают на преимущественно суровые климатические условия с небольшой релаксацией (палинолог Е. С. Носевич). Колонка 21БЕР-5. Корреляция отложений, вскрытых грунтовой колонкой 21БЕР-5 (рис. 5), отобранной на глубине моря 48.5 м (см. рис. 2г,е), с определенной сейсмотолщей не так однозначна, как для вышеописанных колонок. Станция 21БЕР-5 расположена в автономном бассейне седиментации, который отделен от других районов обширными площадями развития перлювия, подстилаемого дочетвертичными породами, поэтому проследить отражающие горизонты разреза квартера из прибрежных районов акватории практически невозможно. Грунтовая колонка 21БЕР-5 вскрывает отложения сейсмотолщи ССТ 3, предположительно соотносимой с морскими отложениями среднего неоплейстоцена (mII). На интервале 190-148 см доминирующим типом осадка являются очень плотные, «сухие» темно зеленовато-серые алевроглины с остатками раковин моллюсков и единичными обломками различной степени окатанности гравийно-галечной размерности (от 0.4 см до 3 см) преимущественно вулканических пород. Содержание пелитовых частиц варьирует от 51,2 до 67,0% (среднее 57,1%), алевритовых – от 30,4 до 45,1% (среднее 38,5%), песчаных от 0,5 до 17,3% (среднее 4,4%). Отдельные прослои мощностью до 2 см представлены песчано-алеврито-глинистыми миктитами. На интервале 148 - 98 см соотношение мощности алевро-пелитовых и миктитовых прослоев приблизительно одинаковое. Миктиты преимущественно пелитового состава (содержание пелитовой фракции 25,2-49,9%, среднее 43,7%; алевритовой - 31,7-46,3%, среднее 39,6%; песчаной – 5,7-40,3%, среднее 16,7%). По всему интервалу присутствуют галька и щебень вулканических пород. Выше (интервал 98 – 37 см) миктиты преобладают и имеют преимущественно алевритовый состав (содержание пелитовой фракции 22,0-48,9%, среднее 38,2%; алевритовой - 28,7-49,7%, среднее 42,2%; песчаной – 5,0-48,9%, среднее 19,7%). Контакт с вышележащими отложениями резкий по изменению гранулометрического состава. В целом, в разрезе колонки по распределению гранулометрического состава на интервале 190-37 см наблюдается регрессивный тренд. Верхние 37 см колонки характеризуются грубым и очень изменчивым гранулометрическим составом и представляют собой перлювий. Отложения интервалов 36-33 см и 28-7 см представлены песчаными галькой и гравием (вес грубообломочной фракции 53,3-71,5%), их разделяет прослой темно-серых очень плотных миктитов резко изменчивого состава. Поверхностный слой (5-0 см) сложен галечно-гравийным песком. Гранулометрический состав отложений в целом согласуется с распределением по разрезу величины расчетной палеосолёности, которое можно разбить на несколько характерных интервалов. В нижней части, начиная с отметки 189 см (забой скважины) до отметки 120 см расчетная палеосолёность варьирует в интервале от 5‰ до 8‰. Причём на интервале 189-145 см наблюдается общая тенденция понижения палеосолёности, а выше по разрезу на интервале 145 - 120 см значение палеосолёности принимает пилообразный, знакопеременный характер меняясь от 2 до 5‰. На отметке 115 см палеосолёность резко падает до 2,8 ‰ и далее принимает пилообразный характер варьируя в интервале содержаний от 1,8‰ до 0,02‰. Вышеизложенное может говорить о том, что в целом, отложения, вскрытые колонкой 21БЕР-5, образовывались в течении двух геологических этапов. Вероятно, на первом более древнем этапе седиментогенез происходил в пределах слабосоленых лагун, либо прибрежных озер, частично соединённых с морем. Косвенным подтверждением морских условий осадконакопления на этом этапе является присутствие в осадках на интервале 169-115 см глауконита, вероятно аутигенного, представленного двумя генерациями – в виде округлых зерен диаметром 0,4 - 2,5 мм и скоплений (примазок) тонкодисперсного минерала. На втором этапе осадки верхней части разреза накапливались в практически пресноводных, возможно и в континентальных условиях. На современном этапе развития акватории мы наблюдаем размыв этих отложений. Распределение определяемых химических элементов по разрезу колонки 21БЕР-5 также можно разбить на несколько характерных интервалов. Первый - 198-150 см отличается резким знакопеременным изменением концентраций Be, V, Cr, Mo, Sn, W, Th, U, Cd, ∑TR и пониженными концентрациями Co, Ni, Cu, Zn. Второй - 150-115 см характеризуется относительно монотонным распределением химических элементов за исключением Cd, коэффициент концентрации которого достигают 5. Третий - 115-60 см характеризуется отдельными всплесками повышенных концентраций Mo, Sn, W, Co, Ni, Cu преимущественно на интервале 90-65 см, сложенном глиной с большим количеством прослоев песчаного материала. Выше 60 см для ряда химических элементов (Cr, Co, Ni, Cu, Zn) наблюдается некоторое повышение концентраций по отношению к фоновым значениям, а для As, Hg, Ag, Mo понижение концентраций. Результаты факторного анализа методом главных компонент показали, что Cu, Zn, Co, Ni тесно связаны с песчано-гравийными фракциями осадков (0,05-2,0 мм). Hg, Sn, Br с алевропелитовыми фракциями осадков (0,05 - <0,01). Редкоземельные элементы (TR) и U, Th, V, W, образуют тесно связанную ассоциацию и в целом тяготеют к алевропелитовым фракциям осадков. Остальные элементы ведут себя индифферентно, не образуя устойчивых геохимических ассоциаций. Спорово-пыльцевые спектры, изученные в керне ст. 21БЕР-5, указывают на холодные арктотундровые сухие климатические условия, существовавшие в это время на суше. В палиноспектрах не зафиксировано динамики растительных сообществ. Древесные не превышают 10 – 15%, при этом выделяются только Betula nana и Alnaster (до 10,4%), Salix, Pinus pumila и Pinus присутствуют единично. Травы составляют до 90% спектра, представлены Poaceae, Saxifragaceae, Chenopodiaceae, Ericaceae. Споры немногочисленны, составляют не более 5%, а в основном - единичны, представлены Lycopodium, Sphagnum и Polypodiaceae. Очень малое содержание спор может объясняться их низким потенциалом разноса и плохими условиями фоссилизации (палинолог Е. С. Носевич). По результатам диатомового анализа колонки 21БЕР-5 выделено 3 экозоны (диатомовый анализ выполнен М.А. Мустафиным). Экозона III (170-125 см) характеризуется преобладанием морских неритических видов (85-90%), среди которых доля холоднолюбивых таксонов достигает 71%, а ледово-морских – 19%. Таким образом, осадки формировалась в морских неритических, относительно холодноводных условиях, в которых мог образовываться морской лед. Экозона II (125-95 см) также характеризуется преобладанием морских неритических видов (93-95%) при этом несколько уменьшается доля холоднолюбивых таксонов и доля ледово-морских видов. Увеличившаяся доля спор видов рода Chaetoceros (до 54 %) свидетельствует об увеличении интенсивности перемешивания вод и активном поступлении питательных веществ, необходимых для развития диатомей. Экозона-I характеризует неблагоприятные условия для развития диатомовых комплексов, которые можно интерпретировать, как уменьшение уровня бассейна, о чем свидетельствует увеличение доли сублиторальных видов, и увеличение интенсивности придонных течений, из-за чего происходило накопление только грубоокремненных форм. Таким образом, данные диатомового анализа подтверждают морской генезис отложений, опробованных на интервале 170-95 см, и общую регрессивную тенденцию развития бассейна с опреснением вод и увеличением интенсивности перемешивания вод. По совокупности данных отложения, опробованные на интервале 95-40 см, накапливались в практически пресном мелководном бассейне. Учитывая, что современная глубина моря в точке отбора керна на станции 21БЕР-5 составляет 48.5 м, что соответствует глубине современного Берингова пролива, в это время существовал сухопутный «мост» между Азией и Америкой. Во время среднего неоплейстоцена появление «Берингова моста» происходило не менее трех раз, с высокой долей вероятности отложения накапливались 160-190 тыс.лет назад (МИС 6). Выводы. На основании комплексного литолого-геохимического анализа четырех грунтовых колонок, сделаны предварительные заключения об условиях осадконакопления: 1. Отложения колонки 21БЕР-14 (сейсмотолща ССТ 1а) накапливались в позднем голоцене при поднятии уровня океана с переходом от солоноватоводно-морских условий к нормальным морским. 2. Колонка 21БЕР-13 (сейсмотолщи ССТ 1б – ССТ 1а) вскрыла отложения, накапливавшиеся после сартанского похолодания в раннем голоцене на начальных этапах трансгрессии в условиях значительного притока пресных вод. 3. Отложения колонки 21БЕР-31 (сейсмотолща ССТ 2б) формировались в пределах слабосоленых замерзающих лагун при намечающемся трансгрессивном тренде в суровых климатических условиях в первую ступень верхнего неоплейстоцена. 4. Отложения, вскрытые колонкой 21БЕР-5 (сейсмотолща ССТ 3), накапливались при регрессии моря от слабосоленых лагун до пресноводных озер в холодных арктотундровых условиях, предположительно в среднем неоплейстоцене. Благодарности. Комплексный анализ данных выполнен за счет гранта Российского научного фонда № 24-77-10058 «Эволюция процессов голоценового морфоседиментогенеза прибрежного шельфа Берингии в условиях климатических перестроек и усиливающейся антропогенной нагрузки».

ЛИТЕРАТУРА Григорьев А. Г., Жамойда В. А., Спиридонов М. А., Шарапова А. Ю., Сивков В. В. Новые данные по истории развития юго-восточной части Балтийского моря от позднеледниковья до современности // Региональная геология и металлогения. 2009. № 40, c. 103-114. Диатомовые водоросли СССР (ископаемые и современные). Т. I. Л. : Наука, 1974. 403 с. Жамойда В. А., Сергеев А. Ю., Буданов Л. М., Рябчук Д. В., Григорьев А. Г., Неевин И. А., Мустафин М. А. Эволюция процессов морфоседиментогенеза прибрежного шельфа Берингии в условиях климатических перестроек позднечетвертичного времени // Региональная геология и металлогения. 2024. № 100. С. 95-114. Мустафин М. А., Пушина З. В., Сергеев А. Ю. Диатомовые водоросли из донных отложений Анадырского залива, Берингово море // Геология морей и океанов: Материалы XXV Международной научной конференции (Школы) по морской геологии. Т. IV. М. : ИО РАН, 2023, с. 80-83. Мустафин М.А., Пушина З.В., Носевич Е.С. Диатомовые водоросли в донных отложениях Берингова пролива // Рельеф и четвертичные образования Арктики, Субарктики и Северо-Запада России. 2024. Выпуск 11, с. 237-242. doi: 10.24412/2687-1092-2024-11-237-242 Разумный А. В., Сидоренко В. И., Сапожникова Л. П., Кротова-Путинцева А. Е. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1 : 1 000 000 (третье поколение). Серия Корякско-Курильская. Лист P-59 – Пахачи. Объяснительная записка. СПб. : Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2017. 323 с. Grigoriev A., Zhamoida V., Spiridonov M., Sharapova A., Sivkov V., Ryabchuk D. Late-glacial and Holocene palaeoenvironments in the Baltic Sea based on a sedimentary re-cord from the Gdańsk Basin // Climate Research, special 26: Environmental change and socio-economic response in the Baltic region. 2011. Vol. 48. Is. 1. P.13-21. doi: 10.3354/cr00944.

PRELIMINARY RESULTS OF LITHOLOGICAL AND GEOCHEMICAL STUDIES OF SEDIMENT CORES COLLECTED IN THE BERING STRAIT Grigoriev A.G., Zhamoida V.A., Sergeev A.Yu., Budanov L.M., Ryabchuk D.V., Mustafin M.A., Nesterova E.N., Nosevich E.S., Neevin I.A. Karpinsky Russian Research Geological Institute, St. Petersburg, Russia In 2021, geological and geophysical investigations were carried out in the northern part of the Bering Sea. Based on the results of high- and ultra-high-resolution seismic profiling, reflecting horizons were traced and seismic units corresponding to Quaternary sediments accumulated at different stages of geological development were identified. Sediments of 4 seismic units were sampled using vibrocoring. Studies of cores up to 3 m long were carried out, which included geochemical, grain-size and diatom analyses, which made it possible to partially characterize changes in sedimentation conditions in the Bering Strait in the Quaternary. Keywords: Quaternary sediments, Bering Sea, seismic profiling, geochemical analysis, palaeosalinity

|

|

Ссылка на статью: Григорьев А.Г., Жамойда В.А., Сергеев А.Ю., Буданов Л.М., Рябчук Д.В., Мустафин М.А., Нестерова Е.Н., Носевич Е.С., Неевин И.А. Предварительные результаты литолого-геохимического изучения грунтовых колонок, отобранных в Беринговом проливе // Рельеф и четвертичные образования Арктики, Субарктики и Северо-Запада России. 2024. Выпуск 11, с. 50-61. doi: 10.24412/2687-1092-2024-11-50-61

|